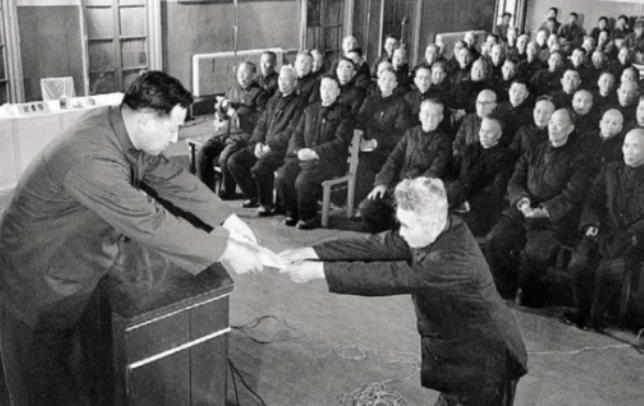

1975年,82岁的毛主席突然说:功德林里的国民党战犯,都放了算了,这些人一个不杀,人家放下武器25年啦! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年,高墙之内的北京功德林战犯管理所,关押着200多名“特殊”的老人,他们是昔日的国民党将领,平均年龄已过花甲,在铁窗里度过了二十多年的光阴。 也就在这个春天,一个来自最高层的决定,像一道惊雷,即将改写他们的命运。 当时,82岁高龄的毛主席在一次谈话中偶然问起功德林的情况,当他得知仍有这么多人关押在此,几乎没有犹豫,当即批示:“都放了吧,人家放下武器25年啦!” 这个决定并非心血来潮,而是一种深远的政治考量,因为毛主席的想法很明确,关押的目的从来不是为了消灭肉体,而是改造思想。 而如今这些白发苍苍的老人,锐气早已被岁月磨平,不再有任何社会影响力,继续耗费国家资源看管他们,意义不大。 周总理、华国锋、邓小平等也都认同,与其把他们困在监狱里,不如给个机会重获新生。 不过,要让所有人都接受这份好意,显然没那么简单,对于那些曾经顽固不化的“硬骨头”来说,多年的改造真能让他们回心转意吗? 要论功德林里最难啃的骨头,非黄维莫属,这位前国民党中将,把“不成功便成仁”的信条刻在骨子里,简直把“思想改造”当成笑话。 当王耀武等思想开明的同僚早已特赦出狱、为新中国效力时,黄维却在背后讥讽他们是“变节者”。 别人上课认真听讲、做笔记,他要么望天发呆,要么东张西望,更出格的是,他竟把学习材料当成厕纸,还振振有词地说“总算物尽其用”。 在他眼里,批判蒋介石的文章都是“抹黑”,而淮海战役的罪责,他更是推得一干二净,顽固到了极点。 可谁也想不到,最终让他服软的,恰恰不是什么高压手段,而是最朴素的人性关怀。 后期的黄维不仅脾气倔,身体也垮了,肺结核和关节炎折磨得他形容枯槁,甚至一度想一死了之,或许对他来说,死都比认错来得轻松。 然而,管理所并没有放弃他,反而不惜重金从国外为他采购特效药,请来专家会诊,这份比“要他命还难受”的关怀,反而彻底瓦解了这位老军人的心理防线。 有一天,他背着手在院子里踱步良久,一言不发,没人知道他内心经历了何种天人交战,但从那以后,他开始认真听课,也试着接受批评,这块最硬的坚冰终于有了融化的迹象。 但在这之前,黄维的转变并非个例,很多将领刚进来时都抱着抵触心理,毕竟从云端跌入谷底,谁也受不了。 他们嘴上常说“落水的凤凰不如鸡”,可实际上,他们在功德林的日子并不算苦。 管理所要求他们参加劳动,但这些昔日的将军哪会干农活?除草时把庄稼苗一并拔了是常事,惹得十几岁的解放军小战士都哭笑不得。 不过时间一长,他们也慢慢爱上了劳动,吃着自己亲手种的蔬菜,滋味都觉得格外不同。 沈醉就在回忆录里写过不少这类趣事,那些曾经威风八面的将军,捧着自己种的大白菜笑得像孩子一样,生动地展现了改造生活中的另一面。 1975年春天的特赦消息,无疑像一道耀眼的阳光照进了功德林,为了让他们顺利回归社会,国家的安排也相当周到,每人不仅发了100元生活费,还恢复了公民权。 后来考虑到他们的学识和经历,不少人被安排到政协担任文史专员,继续发挥余热,就连他们出狱时穿的新衣服,华国锋都亲自过问,选定了蓝色的军便服,并特意安排了隆重的欢送仪式,每个细节都透着温度。 后来走出高墙后,293人的命运也走向了不同的岔路,绝大多数人选择留在大陆,安享晚年。 他们领着不菲的生活补助,享受医疗保障,亲眼见证了新中国的飞速发展。 而那位“硬骨头”黄维,特赦后成了全国政协文史专员,每月工资180元,当他看到长江大桥、成昆铁路这些过去想都不敢想的宏伟工程时,内心受到了极大震撼,过去的认知也彻底被颠覆。 然而,并非所有人的结局都如此圆满,当时有10名战犯申请前往台湾,但等来的却是一盆冷水,由于台湾当局的拒绝,他们被迫滞留香港。 其中,68岁的张铁石在苦等五个月后,心灰意冷,在酒店自缢身亡,遗书里只写下“不累及子女”几个字,令人唏嘘。 而对于那些选择回头的战犯,华国锋同志重申“既往不咎”,政策的包容与连贯可见一斑。 即使是远在美国的原国民党18军军长杨伯涛,晚年与国内通话时,也总是念叨着“落叶归根”,那份故土情结,跨越了意识形态和万里重洋。 功德林的这段历史,与其说是对293名战犯的改造,不如说是新中国处理历史遗留问题的一次智慧展示。 正如毛主席那句朴素的话:“这些战犯百姓不知,杀之何益?”这种超越仇恨的格局,证明了宽容有时比惩罚更有力量,人性的温度足以融化最坚固的冰山...... 【信源】光明网--1975年特赦与监狱大清理