1898年,谭嗣同狱中与妻子的诀别,妻子李闰的期盼,换来的是谭嗣同一句掷地有声的回应,震撼了所有人。

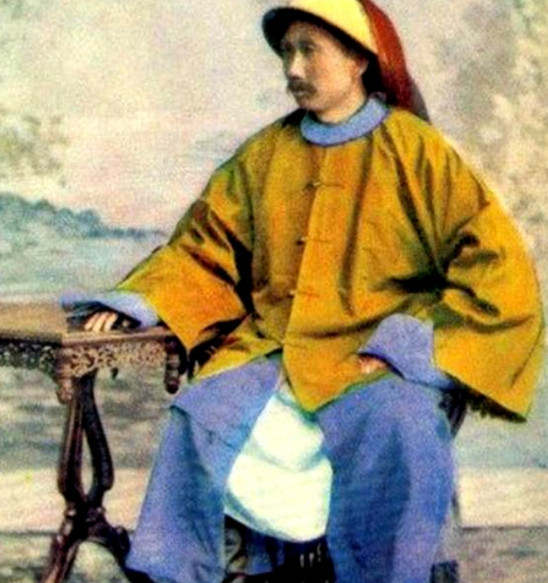

秋风瑟瑟,1898年北京的深秋,宣武门外菜市口,肃杀的氛围笼罩着这个古老的刑场。人潮涌动,嘈杂声与秋风呼啸交织,空气中弥漫着紧张和不安。一辆囚车吱吱呀呀地驶来,车上是谭嗣同,这位33岁的变法志士,被押赴刑场。四天前,他在冰冷的牢狱中与妻子李闰进行了最后一次会面,这段对话,不仅让狱卒们惊愕,更在历史的篇章中留下深刻印记。

昏暗潮湿的牢房内,微弱的烛光映照着李闰憔悴的面容,她用尽所有积蓄,只为与丈夫见最后一面。当沉重的铁门发出刺耳的声响打开时,李闰扑向谭嗣同,泪如雨下,紧紧抓住他伤痕累累的手,哭喊着:“嗣同,我们没有孩子,我想为你留下后代!” 她的哭喊在牢房中回荡,悲痛欲绝。

谭嗣同看着妻子,眼神中闪过一丝温柔,转瞬即逝,被决绝所取代。他语气低沉却坚定地说:“闰儿,倘若我们的孩子生于这腐朽黑暗的世界,只能在压迫下苟且偷生,那他的降临又有何意义?” 此话一出,李闰呆住了,狱卒们也面面相觑。

这不仅是对妻子的回应,更是对那个时代的控诉。谭嗣同透过牢窗,仿佛望见了那个病入膏肓的社会。他明白自己生命即将走到尽头,但他更想用鲜血唤醒沉睡的民众。

戊戌变法失败后,慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,维新志士们纷纷成为追捕目标。康有为、梁启超在外国势力的庇护下逃往海外,而谭嗣同却毅然留下。他曾说过:“各国变法,无一不是以流血为代价。中国至今未曾因变法而流血,所以才会如此衰败。如果一定要有,就让我谭嗣同先来吧!” 他选择以死明志,坚定不移。

谭嗣同的命运,并非偶然。1865年,他出生于北京一个书香世家,父亲是清廷高官,母亲则以严厉的家教塑造了他刚毅的性格。七岁丧母,他一度病重,几近丧命。

幸运的是,名师欧阳中鹄的出现,为他打开了通往新世界的大门。欧阳中鹄开阔的视野和先进的思想,不仅让他熟读儒家经典,还接触了自然科学和西方学说,这些都为他日后投身变法运动埋下了伏笔。

1895年甲午战争的惨败,唤醒了无数国人的爱国之心,谭嗣同也结识了康有为和梁启超。他们的“公车上书”,点燃了他救国的热情。他在湖南创办学堂,主办报纸,积极推动地方改革,培养了杨昌济、蔡锷等杰出人才,而杨昌济后来更成为毛泽东的老师,将谭嗣同的爱国精神延续下去。

1898年6月,光绪帝正式启动百日维新,谭嗣同参与其中。改革触动了保守派的利益,冲突一触即发。为了帮助光绪帝夺回权力,他们冒险联络袁世凯,试图武力控制颐和园,迫使慈禧让权。但袁世凯的背叛,导致维新派计划败露。9月21日,慈禧发动政变,维新派成员被捕。谭嗣同在浏阳会馆平静地等待着。

9月28日,菜市口,秋风凄厉,乌云压顶。谭嗣同被押上刑台,周围挤满了人,有同情者,有冷漠者,甚至有人向刽子手扔掷杂物。据说慈禧为了泄愤,特意命令使用钝刀,增加受刑者的痛苦。谭嗣同衣衫褴褛,却面不改色。

他环顾四周,目光炯炯,高呼:“我一心想除掉奸邪,却无力回天,能为国捐躯,死而无憾!” 这句话如同惊雷,震慑全场,有人泪流满面,有人低声议论,刽子手的刀也迟疑了一下。

刀起刀落,血溅当场,33岁的谭嗣同壮烈牺牲。与他一同就义的还有其他五人,史称“戊戌六君子”。他们的牺牲,虽然没有立即改变清廷的腐朽,但却如火种般点燃了人们的觉醒。

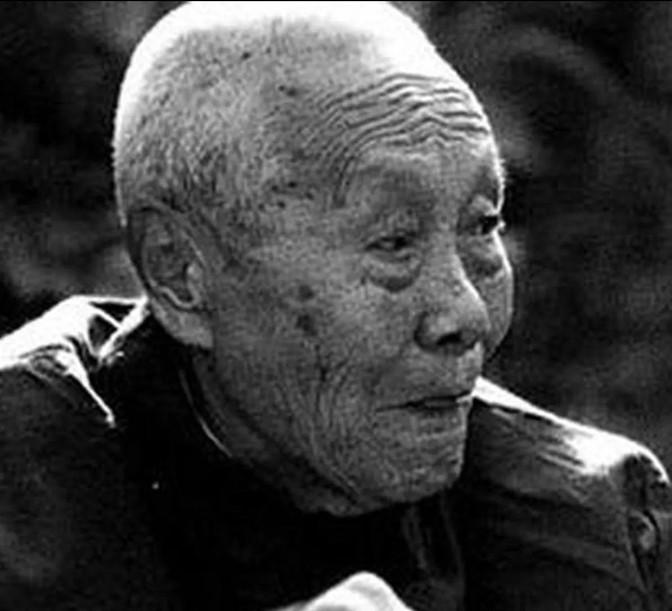

谭嗣同的死,深深刺痛了李闰。她曾想以死殉夫,但最终因丈夫的嘱托而坚强地活下去,承担起家庭的责任。1912年,她创办了女子师范学校和弃婴局,延续了丈夫的公益事业。她改名为“臾生”,寓意着短暂的生命,只为完成丈夫未竟的理想。康有为和梁启超赠予她“巾帼完人”的匾额,以表彰她的坚韧与贡献。

菜市口的血迹早已消失,但谭嗣同的呐喊,却在历史的长河中永世回荡,他的牺牲唤醒了无数人,也为后来的革命播下了希望的种子。