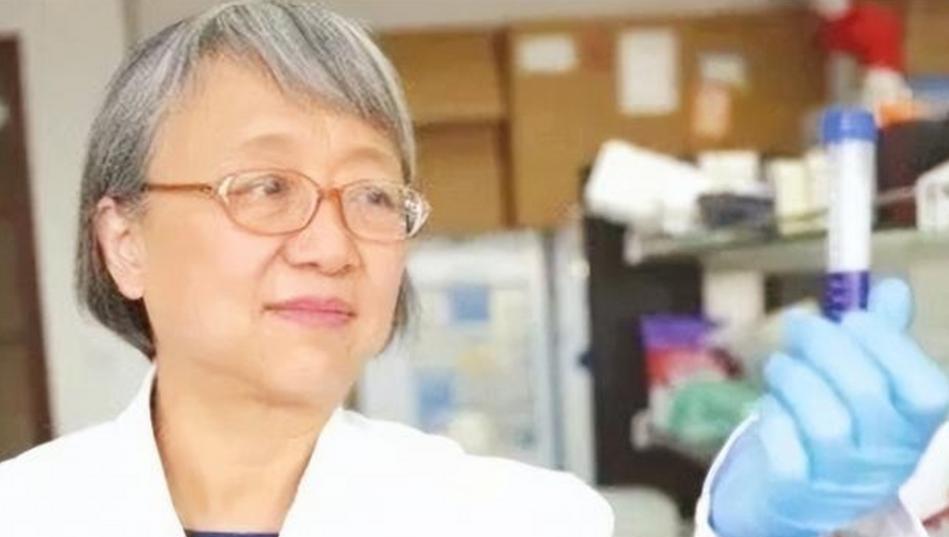

“虽然中国培养了我,但我还是决定留在美国!”当年,身为上海首位高考状元和公费留学生袁钧瑛,在国家需要时却选择留在美国,放弃了中国的国籍,然而这些年,她的想法却发生了改变,她想要回到祖国,想落叶归根。 最近关于袁钧瑛的讨论,总绕不开她那句“想叶落归根”。这位上海首位高考状元、哈佛医学院终身教授,当年以公费留学生身份赴美后选择留美入籍,如今频繁往返于中美之间,资助实验室、指导学生,一举一动都牵动着公众的神经。 有人说她是为了自己,也有人觉得她的选择折射出时代变迁中的复杂人性。 1977年恢复高考时,19岁的袁钧瑛以应届生理科第一名的成绩考入复旦大学生物系。那个年代的大学生是真正的天之骄子,国家为培养他们投入了大量资源。 2005年她首次定义了程序性坏死(necroptosis),这项发现直接推动全球20多家药企开展相关药物研发。这样的成就背后,是美国顶尖科研平台提供的资金、设备和学术自由。 但时代在变。2012年袁钧瑛牵头组建中国科学院生物与化学交叉研究中心,2020年全职回国任职。如今她的实验室就在上海。 2025年上海科技节上,她走上AI科学红毯,与虚拟生成的18岁自己拥抱的画面引发热议。这些年她频繁出现在南开大学的课堂上,用生动的案例启发学生探索细胞死亡的奥秘,在无锡投资20亿元建设医药研发平台,目标在5-10年内推动多个创新药物上市。 有人质疑她“回国捞金”,但看看她的科研布局:交叉中心聚焦神经退行性疾病和衰老等重大课题,奕拓医药专注靶向蛋白质液-液相分离技术,这些都是国际前沿领域。 2023年她当选中国科学院外籍院士时,评审委员会特别提到她“为中国生命科学发展带来国际视野和创新范式”。 更值得关注的是,她团队开发的RIPK1抑制剂已进入全球临床试验,这种能抑制细胞坏死的小分子药物,未来可能惠及无数中风、心梗患者。 这种“候鸟式”科研模式,在全球化时代并不鲜见。如今袁钧瑛面临的是更复杂的权衡:美国拥有顶尖的学术生态,中国则提供广阔的应用场景和政策支持。 就像她在浦江创新论坛上所说:“科学探索需要自由的环境,而成果转化离不开产业土壤。”这种双重身份,反而让她能在基础研究和临床应用之间架起桥梁。 站在2025年的时间节点回望,袁钧瑛的选择或许可以这样解读:1980年代的出国是为了追求学术理想,2020年代的回归则是看到了中国科技崛起的机遇。 她没有放弃美国国籍,但通过交叉中心、奕拓医药等实体,把国际前沿技术带回国内。这种“非典型”的归国路径,恰恰反映了当代科学家的多元价值取向。 真正值得关注的,不是她当年的选择,而是当下的行动。当她在AI红毯上拥抱青春时,眼中闪烁的光芒,或许既是对学术初心的致敬,也是对未来的期许。 毕竟,评判一个科学家的价值,最终要看她为人类知识边界拓展做了什么,而不是她的护照上盖了哪个国家的章。就像她在南开课堂上对学生说的:“科学没有国界,但科学家的成果应该造福全人类。”