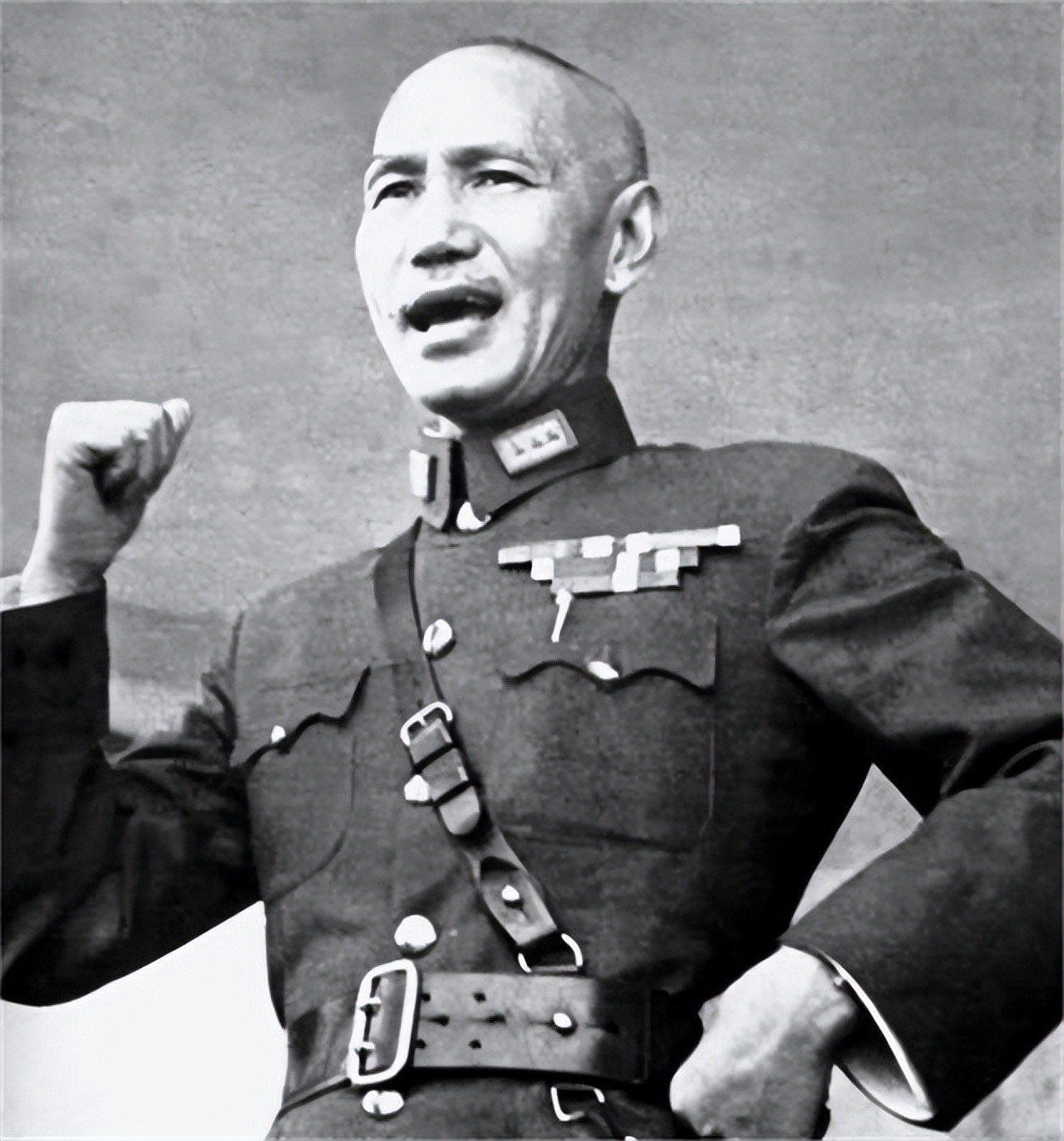

辽沈战役中,卫立煌死守沈阳到底对不对? 1948年11月底,一架专机急急忙忙降落在沈阳机场,螺旋桨还没完全停稳,几个人就匆匆走下飞机。这些人是来接卫立煌的,不是来商量军事的,而是要把这位东北最高长官"请"回去。此时的沈阳城已经是风雨飘摇,解放军的包围圈越缩越紧,卫立煌坐在指挥部里,心里早就没了斗志。 在两个月前,那时候锦州还在国军手里,但解放军的大部队已经开始向那里集结。蒋介石在南京急得团团转,连着给沈阳发了好几道电报,命令卫立煌立刻出兵西进,去支援锦州。可是卫立煌看着地图,怎么看怎么觉得这是个死局。 那天在沈阳的指挥部里,卫立煌和几个参谋围着沙盘讨论了一整夜。有人建议按照蒋委员长的意思,调动廖耀湘兵团去锦州,毕竟那里有十几万部队,装备也不错。可卫立煌摇摇头:"你们看清楚了,共军这是要关门打狗。锦州一丢,咱们东北的部队就成了瓮中之鳖,到时候想跑都跑不了。" 卫立煌不是没有军事眼光的人。他刚到东北的时候,还想着能有所作为,把几十万部队分散到各个大城市去守,想打消耗战。结果两个月下来,鞍山、辽阳这些地方一个接一个地丢了,解放军用围点打援的战术,让国军损失惨重。最让人震惊的是,解放军竟然在两个月里就歼灭了十万国军,这个数字让所有人都倒吸一口凉气。 经过这次惨痛的教训,卫立煌彻底看清了形势。东北的局势已经无法挽回,与其把部队拉出去送死,还不如守住沈阳这个大城市,至少能牵制住解放军的主力部队,给华北和华东的战场争取一些时间。 当初蒋介石重新启用卫立煌,也是迫不得已。陈诚在东北干了不到一年,就被解放军打得一病不起,蒋介石手头实在没有能用的将领了。卫立煌虽然曾经是反蒋联盟的成员,一直主张和平,甚至避战不出,但毕竟是有军事才能的人。1948年初,蒋介石亲自下令,让卫立煌乘专机赶到东北,把挽救东北战局的重担全压在了他身上。 可是到了东北之后,卫立煌很快就发现,这个担子实在太重了。解放军的攻势一波接一波,国军的士气越来越低,各个城市的守军都在等着增援,可是蒋介石承诺的支援部队迟迟不到。其他战场上,华东、中原都是自顾不暇,根本抽不出兵力来支援东北。 卫立煌死守沈阳的决定,在外人看来像是消极避战,但他心里有本明白账。这个在战场上摸爬滚打多年的老将军,比任何人都清楚当前的局势有多险恶。 就在蒋介石催促出兵锦州最紧急的那些日子里,卫立煌常常一个人站在沈阳城头,望着远方若有所思。他想起了几个月前刚到东北时的雄心壮志,那时候他还打算用分兵守城的办法跟解放军打消耗战。结果呢?短短两个月时间,鞍山、辽阳等十多个城市就像多米诺骨牌一样接连失守,解放军用围点打援的战术把国军耍得团团转,两个月就歼灭了十万国军。这个血淋淋的教训让卫立煌彻底清醒了。 现在解放军开始进攻锦州,蒋介石急了,连着发来好几道命令,要他立刻出兵西进。可卫立煌越想越觉得这是个圈套。锦州这个地方,扼守着东北通往华北的咽喉要道,解放军选择先打这里,明显是要切断东北国军的退路,然后来个关门打狗。如果这时候把沈阳的部队都拉出去救锦州,那就正中了对方的下怀。 卫立煌手下有个参谋曾经劝他:"长官,委员长的命令一道接一道,咱们总不能一直抗命不遵。"卫立煌摆摆手:"你不懂,现在出兵就是送死。廖耀湘兵团和侯镜如兵团要是联合行动,正好让共军来个各个击破。到时候锦州没救成,连咱们沈阳的老本也得搭进去。" 事实证明卫立煌的判断是对的。侯镜如兵团从华北方向向锦州进发,结果在塔山一带遇到了解放军的顽强阻击。那场仗打得异常惨烈,解放军的战士们死守阵地,甚至到了最后关头开始用人命往上堆,硬是把侯镜如兵团挡在了塔山防线外面。廖耀湘还在沈阳等着塔山防线被突破,想趁机驰援锦州,可这个机会始终没有到来。 看到这个结果,卫立煌心里更加坚定了自己的想法。他对身边的人说:"你们看见了,侯镜如那十几万人马,装备精良,结果还不是被挡在塔山动弹不得。要是咱们也冲出去,下场只会更惨。" 卫立煌的算盘其实很清楚:第一,保存沈阳这支部队的实力,避免无谓的损失;第二,用沈阳这座大城市牵制住解放军的主力部队,让他们不能全力去对付其他战场;第三,为华北、华东等地的国军争取更多的时间,也许还能有转机。 就在这种僵持的局面下,蒋介石终于坐不住了,亲自飞到沈阳来越级指挥。那一天,蒋介石在沈阳的指挥部里拍着桌子对卫立煌说:"立煌,锦州不能丢,东北不能丢。你必须立刻出兵!"可卫立煌还是那句话:"委员长,现在出兵就是送死,我不能眼睁睁看着这些弟兄去送命。" 两个人在指挥部里争执了很久,最后蒋介石绕过卫立煌,直接命令廖耀湘兵团出动。可是等廖耀湘的部队刚一动身,就陷入了解放军设好的包围圈。锦州失守之后,廖耀湘这个中将也成了俘虏,几十万东北国军的精锐就这样损失殆尽。

陈鹏

不是卫立煌的死守,如果国军都去救援,东北解决的会更快!