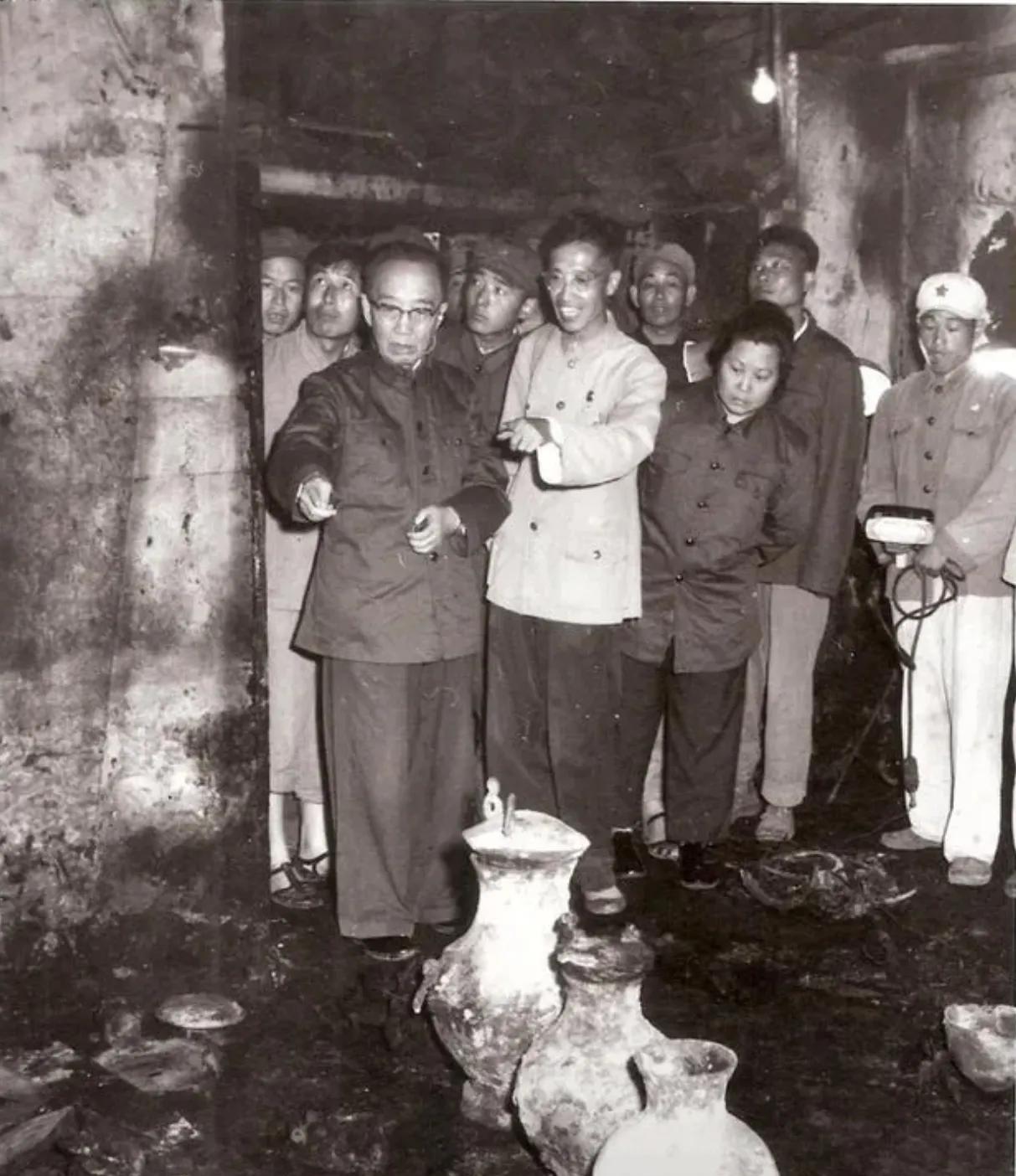

1956年,历史学家吴晗建议开挖明万历皇帝陵墓的请求,遭到国家的否决。心灰意冷的他灵机一动,前去拜访郭沫若。没想到,对方听后立马就答应了下来,然后两人联名上书国家,刻意拔高挖掘万历皇陵的学术价值,直言再不开挖就来不及了。 那年春天,北京城里发生了一件震动考古界的大事,时任北京市副市长的吴晗突然向上级提出要挖掘明朝万历皇帝的陵墓,这个请求刚递上去就被驳回了。 吴晗不甘心,转头就去找了当时在学术界很有地位的郭沫若帮忙。 这俩人凑在一起商量了几天,硬是把挖掘皇陵的学术价值往天上夸。 他们写了份联合报告,说万历皇帝的陵墓里藏着解开明朝历史谜题的关键证据,再不动手挖就要被地下水泡坏了。 郭沫若在报告上签下自己响当当的大名,这份报告的分量立刻就不一样了。 当时不少搞考古的老专家急得直跺脚,有个姓夏的老教授拿着报纸冲进办公室,指着报道说:"五年前挖湖南那座战国墓,三成竹简见光就烂成渣。 现在要挖的是密封三百多年的皇陵,咱们的保鲜技术连个西瓜都存不住,怎么保护那些丝绸字画?"可惜这些大实话没人听进去。 到了七月份,挖掘令还是批下来了,考古队带着铁锹锄头进了定陵,挖开金刚墙那天,全国二十多个省的专家都跑来围观。 谁也没想到,刚撬开万历皇帝的棺材板就出了大乱子,那件金线织就的龙袍,原本闪着耀眼的金光,被冷风一吹就像被施了魔法,眼瞅着从明黄色褪成灰黑色,手指头一碰就往下掉渣。 更糟心的还在后头。陪葬的四百多匹绸缎,原本叠得整整齐齐像新布一样,结果没撑过三天就发硬变脆。 有个年轻考古员捧着块绣着龙凤的料子,手抖得跟筛糠似的,好好一块明代织锦,转眼碎成了指甲盖大小的渣子。 装着陪葬品的木箱更邪乎,开箱时看着好好的,没几天就缩水变形,雕着花纹的箱板都翘成了麻花。 消息传到北京城,文化部连夜召集紧急会议,文物局的领导拍着桌子骂:"早跟你们说等条件成熟了再动手,现在倒好,祖宗留下的宝贝全毁在自家孩子手里!" 后来统计损失,定陵出土的上万件文物里,完整保存下来的不到三成,最可惜的是万历皇帝和两位皇后的尸骨,那会儿没人知道该怎么处理,直接当垃圾扔进了山沟。 这事儿闹大之后,国务院在1958年专门发了红头文件,白纸黑字写着"禁止主动发掘帝王陵墓"。 后来搞考古的都记住了这个教训,1968年河北发现中山靖王墓,考古队围着墓室转了三天,硬是没敢动铲子。 直到现在,秦始皇陵封土堆上长的石榴树都结果了,考古专家们还是天天拿着探测仪绕圈走,生怕重蹈定陵的覆辙。 要说吴晗和郭沫若为什么非要挖这个陵,后世学者翻遍了他们的著作才发现端倪。 吴晗写过本《朱元璋传》,里头说明朝皇帝都是劳民伤财的主;郭沫若研究《再生缘》,总说万历年间礼教吃人。 他们指望着从皇陵里挖出点实证,好给自己的学术观点撑腰。谁成想证据没找着,倒把万历帝折腾得尸骨无存。 定陵事件过去六十年后,有个老考古队员接受采访说了大实话:"当年要是有现在这真空保鲜技术,能把丝织品泡在特殊药水里;要是有恒温恒湿的库房,那些字画典籍也不至于烂得那么快。可那时候刚建国,老百姓饭都吃不饱,哪顾得上这些精细活儿?" 如今再去定陵地宫参观,解说员都会指着玻璃柜里那些褪色的龙袍残片反复念叨:"这些可是用血的教训换来的文物,大家隔着玻璃看看就好。" 地宫后墙上还留着当年郭沫若题的"定陵博物馆"五个大字,每个字都像在提醒后人:考古不是挖宝,保不住文物的挖掘,跟盗墓没什么两样。 信息来源:北方网--发掘帝陵争论持续50年 定陵打开后万历尸骨被焚