北京,一男子花368元,跟几个朋友,去玩恐 怖主题的密室逃脱游戏,突然,他听到一声瘆人的惊叫,吓得他撒腿就跑,万万没想到,他撞到办公桌,玻璃碴子刺进肚子,造成10级伤残,住进lCU7天,花了10万块钱,商家拒绝赔偿:谁让你跑了?你胆子小怪谁?我们签了免责协议,我赔你个毛线。法官:“免责协议”不是“免 死金牌”。法院的判决出人意料。

5月22日,法治进行时报道了一起案例,引发关注。

小李是个喜欢寻求刺 激的年轻人,闲来无事,他和几个志同道合的朋友,相约去玩恐怖主题的密室逃脱游戏。

这个游戏,胆子小的玩不了,险象环生,危机四伏,容易把人下出个好歹,正是因为惊险刺激,所以深得年轻人喜欢。

对这个游戏,小李充满期待,跃跃欲试,终于成行了,他激动不已。

可万万没想到,小李以为自己胆子挺大,其实高估了自己。

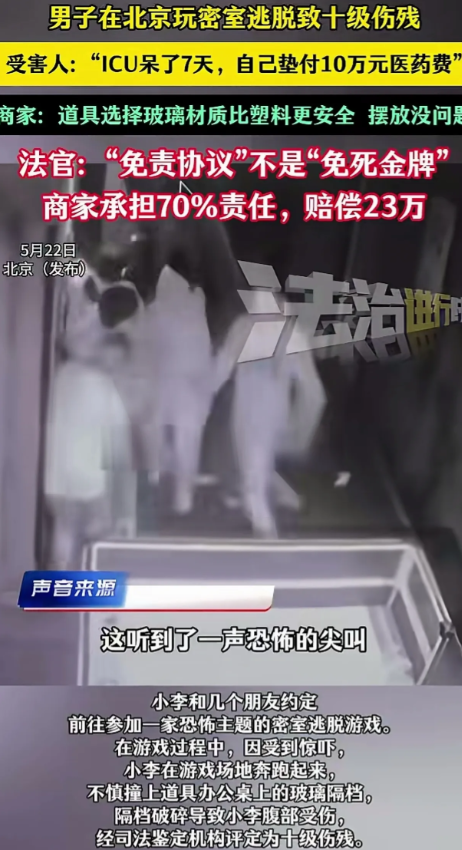

在游戏过程中,他突然听到一声瘆人的尖叫,几个人中,有人本能的大喊大叫,有人抱头鼠窜,而小李则夺路而逃。

这一逃不要紧,他慌乱之下,撞到了办公桌,玻璃碴子直接扎进他腹部,他顿时疼痛难忍,一屁股坐在地上。

小李被送进医院,直接住进了lCU,7天后,他转危为安,被鉴定为10级伤残。

小李这次受伤,花了10万块,腹部留下一条30厘米长的伤口,至今不能侧睡。

而商家,只在小李住进lCU当天,支付了10000元,然后就一分不掏了。

小李找商家索赔,商家不紧不慢的拿出免责声明,说办公桌所在位置,是游戏设计者设计好的,全国统一。

而玻璃材质的办公桌,正常使用是安全的,在游戏前,公司对玩家进行了安全提示,在以游戏中不能奔跑,是小李胆小如鼠,逃跑时受伤,商家无责,没义务赔偿。

而且,《免责协议》白纸黑字写明,小李作为游戏参与者,已知晓活动风险如发生意外,小李同意免除活动主办方,和其他参与者的赔偿责任。

但在小李看来。这份《免责协议》是格式条款,是经营者在事先拟定的,出了事就把自己摘的干干净净,有失公平,他不接受。

所以,即使他签订了《免责协议》,在商家有责任的情况下,这纸《免责协议》也无效。

双方一个索赔,一个拒赔,对簿公堂。

那么,法院会如何判决呢?

《民法典》第506条规定:合同中的下列免责条款无效:(一)造成对方人身损害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

商家与小李签订的《免责协议》中,“因个人受到惊吓而出现大幅度动作导致受伤,由本人承担完全责任”的条款属于无效条款。

该条款试图免除商家因没尽安全保障义务,造成人身损害的法律责任,违反了法律的强制性规定。

密室逃脱作为高风险娱乐项目,商家不得通过格式条款免除其法定的安全保障义务。

商家虽声称已进行安全提示,但玻璃材质办公桌放置在通道尽头,且无防护措施,属于硬件设施缺陷。

此外,商家没充分提示玩家在恐怖氛围,中可能因惊慌奔跑导致碰撞的风险,也没在游戏场景中设置缓冲设施或软包保护,显然未尽到“合理限度”内的安全保障义务。

最终,法院判决商家承担70%责任,小李承担30%责任。这一划分基于双方过错程度:商家没对玻璃办公桌设置防护措施、没有效提示风险,违反安全保障义务。

小李作为完全民事行为能力人,在明知游戏恐怖性质的情况下自愿参与,对自身安全未尽到合理注意义务,因此需承担30%的责任。

法院判决商家赔偿小李医疗费,务工费,残疾赔偿金等共计23万多元。并退回密室逃脱游戏费用368元。

商家以“免责协议”作为逃避责任的挡箭牌,本质是利用格式条款不合理地免除自身责任、加重消费者风险。

法律规定,涉及人身损害的免责条款无效,这一规定直接否定了商家试图通过协议规避法律责任的行为。

法律明确保障消费者的基本权利,尤其是人身安全权,任何试图通过协议剥夺这一权利的行为都属无效。

商家虽声称“已进行安全提示”,但没能证明其对玻璃办公桌的风险采取有效防范措施,如设置防护栏、软包处理或调整摆放位置。法院认定商家没尽到“合理限度内的安全保障义务”,正因为如此。

而小李作为完全民事行为能力人,在明知游戏恐怖性质的情况下,仍选择参与,需对自身行为承担一定责任。

“免责协议”不应成为商家逃避责任的工具,商家利用格式条款免除自身责任,本质是对消费者权益的侵害。

参与高风险娱乐活动时,消费者应充分了解游戏内容、评估自身承受能力,并在发现安全隐患时及时退出。

这个判决不仅维护了消费者的合法权益,也为密室逃脱等新兴娱乐行业敲响了安全警钟,既保护消费者的安全权,也督促商家履行法定义务。

只有在法律约束与行业自律的双重保障下,娱乐行业才能真正实现“惊险不惊魂,刺激不伤人”。