25年前,美国靠卫星定位技术轰炸南斯拉夫大使馆,25年后,北斗卫星正式突破,一举成为联合国认证的全球卫星导航核心供应商!

1999年5月8日,美国B-2轰炸机用GPS制导炸弹精准命中中国驻南斯拉夫大使馆,三名中国记者永远倒在了岗位上,这可不是简单的误炸,当时五枚炸弹从不同角度穿透建筑,其中两枚直接瞄准地下室,而那里本是使馆人员躲避空袭的地方。

事后,美国抛出“旧地图”的荒唐借口,但连五角大楼地图局都坦言,他们的数据库实时更新,根本不存在“旧地图”这回事。

这场暴行像一记重锤砸在中国人心口,当时的中国,正处于科技追赶的关键阶段,而美国却用最先进的卫星定位技术给我们上了一课,当导航命脉攥在别人手里,连使馆的安全都无法保障。

1993年“银河号”货轮被美国关闭GPS导致在公海漂流的屈辱还未消散,这次血的教训彻底让中国明白,必须拥有自己的“太空眼睛”。

痛定思痛,北斗卫星导航系统的研发按下了加速键,从1994年立项到2020年全球组网,三代北斗人用26年时间走完了发达国家40年的路。

记得2007年那个惊心动魄的夜晚,为了抢占国际电联分配的频率资源,北斗团队连续72小时不眠不休排除故障,最终在最后期限前4小时让卫星成功入轨。

原子钟是导航卫星的“心脏”,欧美曾将其价格炒到天价还拖延交付,逼得中国科学家从零开始,最终研制出精度比GPS还要高的甚高精度铷原子钟,每天误差不超过百亿分之三秒。

2020年7月31日,北斗三号全球系统正式开通,这个由55颗卫星组成的“天网”,不仅能提供全球优于5米的定位精度,还独创短报文通信功能,让渔民在茫茫大海中也能一键求救。

更硬核的是,北斗的星间链路技术让卫星之间能“打电话”,即使在地球另一面也无需依赖地面基站,2024年,联合国正式将北斗列为全球卫星导航核心供应商,与GPS、GLONASS并肩。

回望这25年,从大使馆废墟到全球组网,北斗的每一次突破都带着血泪印记,当年美国用导弹划出的伤口,如今已长成守护国家安全的铠甲。

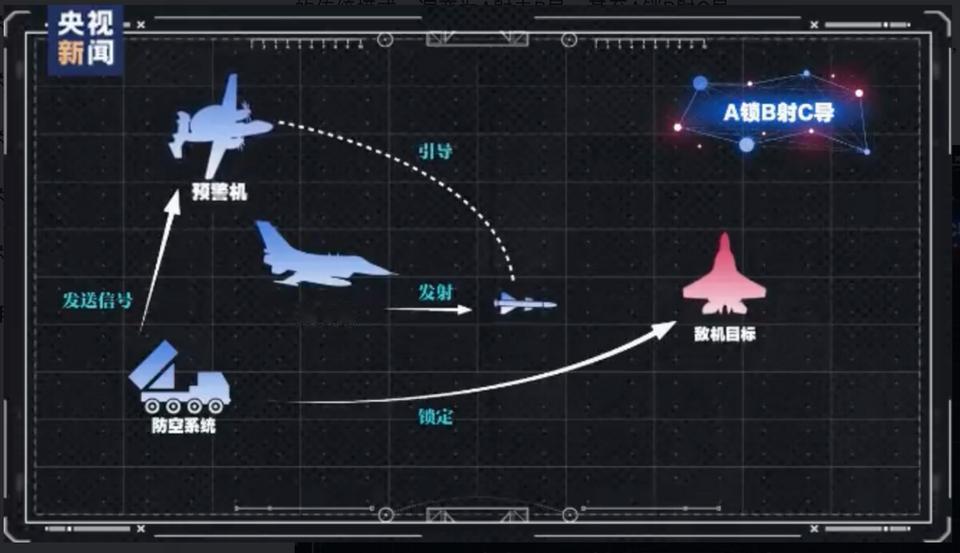

当巴基斯坦的导弹在电子干扰中仍能精准命中目标,当国际海事组织将北斗短报文定为全球遇险标准,这些都是对历史最好的回应,正如北斗三号副总设计师谢军所说:“自主可控不是口号,是刻在骨子里的生存法则。”

如今走在大街上,共享单车的定位、手机里的导航、甚至农业机械的自动驾驶,背后都有北斗的身影,但我们更应该记住的,是那些在实验室里熬红双眼的科学家,是那些在发射场顶着烈日调试设备的工程师,是他们用三十年如一日的坚守,让中国在太空拥有了话语权。

25年前的硝烟早已散去,但北斗的故事还在继续,下一代卫星正在研制,更强大的原子钟已经诞生,属于中国的时空坐标,将永远闪耀在浩瀚星空。