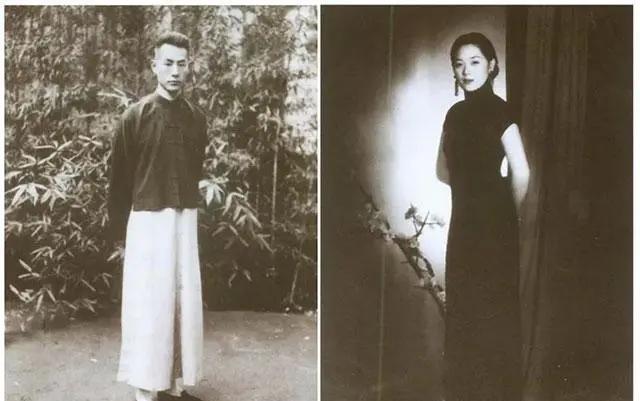

1935年,一青楼女子恳求37岁张伯驹:“带我走吧!我还是清白之身!”张伯驹递给老妈妈一沓钱,没想到老妈妈却冷笑道:“带她走?没门!” 那年冬天北平城里飘着细雪,八大胡同的青砖灰瓦上结着薄霜。潘素抱着琵琶坐在暖阁里,手指冻得发红也不敢停。 这年她刚满二十,却已在风月场里熬了七个春秋。 她本是苏州名门潘家的千金,母亲早逝后父亲续弦,继母容不下这原配留下的女儿,十三岁那年便将她卖进了烟花巷。 老妈妈原本盘算着让这水灵丫头接客,谁料潘素性子刚烈,抄起剪刀抵着喉咙宁死不从。 老妈妈怕闹出人命,又舍不得这副好皮囊,便让她在茶室里弹唱。 潘素自小跟着名师学琴,又通诗书,渐渐在文人雅客中闯出名号。 那些穿长衫的教书先生、戴金丝眼镜的报社编辑,最爱在午后泡壶碧螺春,听她唱几段《牡丹亭》。 这日傍晚来了位穿藏青呢子大衣的客人,三十出头模样,鼻梁上架着圆框眼镜。 他往太师椅上一坐,随手掏出块怀表搁在茶几上。 潘素认得这是京城四公子之一的张伯驹,盐业银行总稽核,袁世凯的表侄。传闻这位爷不爱钱财爱字画,为幅古画能当掉皮袄。 张伯驹听潘素弹了段《平沙落雁》,忽然拍案叫好。他见这姑娘眉目如画却透着清冷,不似寻常烟花女子。 连着半个月,他天天来听曲,有时带着新写的诗稿请潘素谱曲。两人一个拨弦一个研墨,暖阁里墨香混着檀香,倒像书斋不像欢场。 腊月二十三小年夜,潘素趁着递茶的空当,把张伯驹拉到僻静处。 她褪下翡翠镯子,露出腕上两道淡疤,把继母如何陷害、自己如何守身的事说了个明白。 张伯驹摸着怀表链子沉吟半晌,转身就去找老妈妈谈赎身。 老妈妈翘着二郎腿坐在黄花梨账台后,伸出三根涂着蔻丹的手指:"张爷是明白人,潘姑娘这些年吃穿用度,少说也得三千现大洋。"可这数目顶得上北平城十座四合院。 张伯驹二话不说回家翻箱倒柜,把祖传的田黄石印章、宋版书都送进了当铺,又向盐业银行预支了半年薪水。 除夕夜爆竹声中,潘素裹着张伯驹的貂皮大氅出了妓院门槛。 她不知道这已是张伯驹第四房太太,更没想到日后要为这个男人吃尽苦头。 新婚夜张伯驹送她一方端砚、两管湖笔:"我看你画的白描有李公麟风骨,往后我收字画,你作画可好?" 1937年卢沟桥事变前夜,张伯驹在琉璃厂觅得展子虔《游春图》。为这幅隋代绢本,他当真变卖了夫人陪嫁的首饰。 潘素在当票上按手印时,丫鬟看见她腕上金镯子换成银的,银的又换成铜的。 有人劝她管管丈夫,她却说:"他收的是华夏文脉,我护着便是护着祖宗。" 这年秋天果然出事了,张伯驹去天津公干,半道被绑了肉票。绑匪张口要三百万,潘素翻遍家底只凑出八千。 她想起张大千说过的话:"绑匪要的不是钱,是画。" 果然第二天收到匿名信,指名要《游春图》换人。 潘素抱着画匣子枯坐整夜,天亮时吩咐管家:"去同仁堂把阿胶卖了,再把我那件织锦袄送当铺。" 僵持了八个月,绑匪熬不住降价到四十万。潘素把最后两幅唐伯虎卖了,又找盐业银行挪了款子。 张伯驹回家那日,看见妻子穿着粗布旗袍在临摹《游春图》,妆台上摆着当票摞成的纸镇。 他摸着泛黄的绢本叹道:"这画要捐给博物院,才不算糟蹋。" 1956年故宫博物院收到份大礼:张伯驹夫妇捐赠的陆机《平复帖》、杜牧《张好好诗卷》等八件国宝。 时任院长马衡亲自撰文致谢,说这些藏品抵得上半部中国艺术史。 后来有人看见潘素在故宫临摹古画,身上还是那件洗得发白的阴丹士林布旗袍。 特殊年代里,这对夫妻被赶到吉林乡下。张伯驹裹着破棉袄捡牛粪,潘素拿树枝在雪地上画山水。 有老乡问老太太咋还摆弄这些,她笑道:"纸笔能省,手艺省不得。" 改革开放后政府发还房产,他们却住进什刹海边的老平房,把补偿款全买了颜料宣纸。 1982年正月十五,86岁的张伯驹躺在病床上,看着潘素给他看新画的青绿山水。 护士听见老头嘟囔:"这山石皴法比去年又精进了..."话没说完就没了气息。 潘素收拾画具时发现丈夫枕头底下压着张发黄的诗笺,上头写着1935年冬天写的那首《扬州慢》。 七年后潘素在江南走完人生路,子女按遗愿将她与张伯驹合葬西山。 墓前常年有人供着新鲜的白玉兰,说是故宫博物院派人送的。 有个守墓老头说,每年清明总见着穿西装的后生来鞠躬,说是什么文化基金会的。 信息来源: 故宫绘画馆和书法馆-《平复帖》 潘素--《青山红松图》

传鹰

夫妇二人,有情有义,肃然起敬!