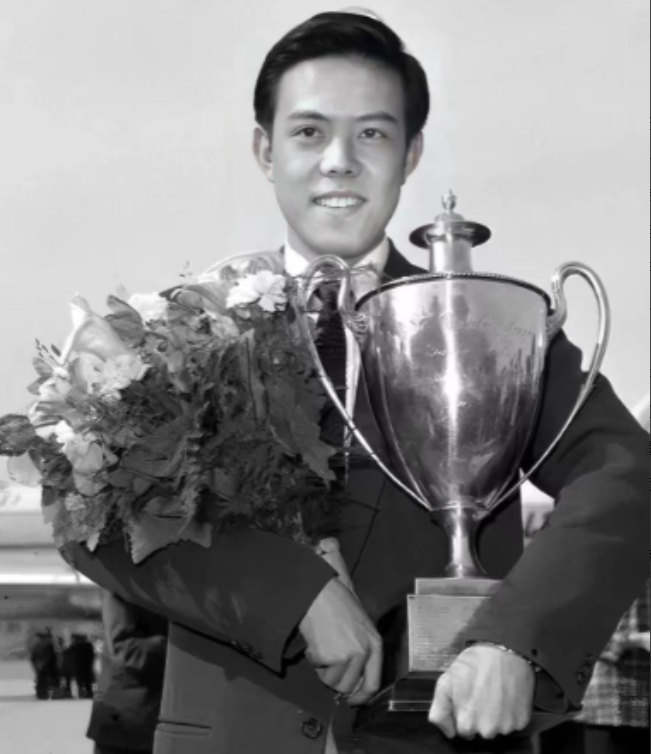

1968年6月21日早上,容国团的尸体在一棵树下被人发现。在他的上衣口袋中,有一个纸条,上面有一段话。现场的人看了之后,无不惋惜流泪。

1968年6月21日的早晨,阳光刚刚洒在广袤的体育场地上,空气中还残留着清晨的凉意,容国团的尸体却在一棵树下静静地躺着,显得格外突兀和悲伤。

在容国团的上衣口袋中,发现了一张纸条。纸条上写着简短而深沉的一句话:“我爱荣誉胜过我的生命。”这些字迹虽然简单,却凝聚了容国团一生的信念和痛苦。

容国团出生在20世纪40年代的香港,那个年代战火纷飞,物质极度匮乏。他的家庭并不富裕,住在一个位于山间的木板房里。

房子简陋,四周是陡峭的山坡和茂密的树丛。每当大雨来临,木板房就会发出吱吱作响的声音,仿佛随时都有可能被风雨摧毁。

容国团的父亲是一名海员,常年在海上漂泊,海上的生活虽然充满了未知的冒险,但也让他时常无法回到家中。

母亲则默默地在家中撑起整个家庭,她白天忙碌于家务和田地,晚上则绞尽脑汁地思考如何维持生计。尽管生活艰难,母亲始终保持着乐观的态度,她对孩子们的关爱无微不至。

容国团和他的兄弟姐妹们每天都过得很简朴,早晨吃的是由玉米和米混合而成的粥,午餐和晚餐也是简单的蔬菜和少量的米饭。

即便如此,家里的孩子们却在母亲的鼓励下,努力学习,希望能够改变家里的困境。

在艰苦的生活之外,容国团唯一的乐趣就是乒乓球,他的舅舅是位乒乓球运动员,虽然并不出名,但他在球技上却有着丰富的经验,常常耐心地指导容国团。

容国团对乒乓球的执着逐渐从兴趣变为信仰。他用打渔挣来的微薄收入,攒钱买了一副旧的乒乓球拍。

没有球桌,他就用家里的木板搭起简易球台;没有正规训练,他便日复一日地练习基本功。

他常常一个人对着墙壁打球,精准地控制球的落点和旋转。尽管条件简陋,但他的球技却在一次次的重复练习中不断精进。

1957年,年仅20岁的容国团迎来了他人生中第一个重要的比赛。他有幸代表香港参加了一场国际乒乓球比赛。

比赛当天,容国团穿着简朴的运动装,坚定地站在了球台前。他的眼神里充满了必胜的决心。比赛一开始,狄村便凭借娴熟的技艺占据了主动,但容国团并未因此慌乱。

他冷静地观察对手的打法,寻找其中的漏洞,然后以迅雷不及掩耳之势展开反击。随着比赛的深入,容国团的节奏越来越快,攻势也愈加凌厉。

最终,在一片热烈的掌声中,容国团成功击败了狄村,赢得了这场比赛的胜利。

容国团的胜利不仅震惊了整个乒乓球界,也为他赢得了“球王”的美誉。此后,他的名字开始被人们广为传颂。

1966年,社会在“文化大革命”风暴的席卷下陷入了动荡,容国团的辉煌也随之被阴影笼罩。

曾经的乒乓球天才,因出生在香港以及曾与日本选手有过较量,这些曾经的光辉成就突然成了他被质疑的理由。容国团的身上,似乎不再是英雄的光环,而是一层难以摆脱的污名。

最初,容国团并未意识到这种风暴会迅速席卷自己的生活。风波的起点是一次乒乓球比赛后,他被指控与外国势力有不正当的接触。

这样的指控让他感到莫名其妙,但在那个特殊的年代,合理与否已经不再重要。任何与外部世界有过接触的人,都可能被视为潜在的威胁。

容国团的名字开始频频出现在批评大会上,他的每一个动作、每一次呼吸都被放大审视。

批评大会的氛围异常压抑,容国团常常被迫站在台上,面对一双双充满敌意的眼睛。领导和群众的质疑、指责如潮水般涌来。

他被要求承认与外国势力的关系,被指控为“间谍”甚至被诬蔑为“反革命分子”。他的每一次检讨,不仅是对他个人精神的摧残,更是对他职业生涯的严重侮辱。

曾经的乒乓球场上的英姿和光辉岁月在这些批评大会上被一一摧毁,他的名誉被一再抹黑。

在一次批评大会上,容国团被迫在公众面前进行深刻的自我检讨,他站在讲台上,面前是冷冰冰的台下群众,空气中弥漫着严厉的审视和怀疑。

他的声音颤抖,他的脸色苍白,但他不得不低下头,承认那些根本不存在的罪名。他的言辞变得极尽卑微,唯恐得罪任何一位在场的领导。

每一句话都像是对自己曾经荣耀的背叛,每一个字都让他感到无比痛苦。