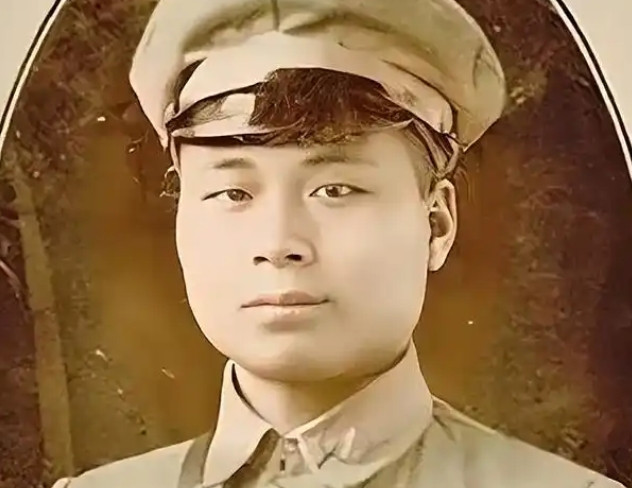

1946年寒冬深夜,一位国民党少将悄然潜入陈融生住所,冰冷的枪管抵住他的太阳穴,压低嗓音逼问:"老实交代,你到底是不是共产党?现在有件要命的事,必须请你帮忙!" 【消息源自:湖南地方党史文献《谢士炎冒死报军机》;军事历史学者张明远《内战时期的国民党起义将领研究》;台北"国史馆"档案《1946-1947年华北军事行动纪要》】 1946年夏天的南京像个蒸笼,谢士炎把军装领口的扣子解开两颗,汗还是顺着脖子往下淌。这位刚出狱的少将站在军务处走廊里,手里捏着刚领到的作战计划,纸角被他攥出了褶皱。三个月前他还在监狱里啃发霉的窝头,罪名是"贪污军饷"——天知道这个在淞沪会战时带着士兵用刺刀挑开日军铁丝网的汉子,连阵亡弟兄的抚恤金都没克扣过一块大洋。 "谢兄,听说你要调去华北?"陈融生端着茶杯从办公室晃出来,镜片后的眼睛笑得弯弯的。这个军务处副处长总爱在办公抽屉里塞《新青年》,有次谢士炎瞥见他在看毛泽东的《论持久战》,当时只觉得后背发凉。 谢士炎把作战计划往腋下一夹:"张家口那边要增兵。"他说这话时盯着陈融生衬衫第三颗纽扣,那里别着枚不起眼的铜质徽章——上周去参谋部开会时,他在共军俘虏身上见过同样的。 深夜的军官宿舍楼静得能听见蟋蟀叫。陈融生刚脱了外套,房门突然被踹开。谢士炎右手握着勃朗宁,左手拎着瓶汾酒,军装前襟沾着泥点,像是刚从训练场跑回来。"陈副处长,"他把枪口往书桌上一杵,"你说这枪要是走火,打穿《资本论》还是《三民主义》?" 陈融生的眼镜滑到鼻尖,露出后面骤然收缩的瞳孔。书架上那本《曾国藩家书》封皮下,露出半截红色书脊。 "九月八号拂晓,整编十一师打头阵。"谢士炎突然报出一串番号,每个番号后头跟着进攻方位。他说得又快又急,像在战壕里传达突击命令。"五万人的合围计划,够换你抽屉里那枚'解放纪念章'吗?" 陈融生抓过汾酒灌了两口,喉结剧烈滚动。酒瓶底磕在桌面上时,他扯开领带卷起左袖——小臂内侧有道三寸长的疤,是平型关战役留下的弹痕。"老谢,这酒..."他的声音比枪管还冷,"得去延安喝才够劲。" 三天后,晋察冀军区司令部。聂荣臻用铅笔在沙盘上划了道弧线:"国民党这个铁桶阵,原本能把咱们包饺子。"参谋们围过来,看见司令员把代表敌军的蓝旗全拔起来,插到二十里外的山坳里。"现在嘛,请他们吃地雷宴。" 1947年冬天,北平草岚子监狱。谢士炎把磨尖的牙刷抵在手腕上时,听见牢门外特务的咳嗽声。这个总爱给牢饭里多塞半块窝头的年轻人,此刻正用鞋尖在地上画十字——是上次接头时约定的警报信号。谢士炎忽然笑起来,把牙刷丢进马桶。他想起陈融生最后那封密信里的话:"光明如长江奔涌,你我皆是浪花。" 枪决那天飘着细雪。谢士炎站在保定西关刑场,看见行刑队里有个士兵在悄悄抹眼泪——是当年他在常德会战救下来的小号兵。子弹飞来时,他正对着灰蒙蒙的太阳哼《黄河大合唱》,调子比枪声嘹亮。