1947年,毛泽民的前妻钱希均去看主席,说道:“泽民不在了,你能帮忙照顾下远志吗?”主席却说道:“不行,我不能搞特殊。”

毛泽民,是毛泽东的二弟,曾经历过风雨变迁的一生。与兄长毛泽东的伟大成就相比,毛泽民的故事较为低调,却也同样充满传奇色彩。

毛泽民出生在湖南韶山的一个贫苦农民家庭。与毛泽东不同的是,毛泽民并未受到过多的教育,而是早早承担起家务活。

在那时的农村,教育资源极为有限,毛泽民只能在家乡的小学读过几年的书。相比毛泽东的文学才情和政治抱负,毛泽民性格朴实,更倾向于务实的生活方式。

尽管家境贫困,毛泽民的父母非常重视兄弟们的成长与教育,特别是毛泽东的学习。

毛泽民对大哥毛泽东的崇敬之情深厚,毛泽东的每一次学成和成功,都是毛泽民的骄傲。虽然他并未参与政治革命,但始终支持兄长的理想和事业。

在青少年时期,毛泽民曾一度跟随兄长毛泽东参与一些地方性的社会活动。

1930年代,随着中国社会动荡不安,毛泽民的生活也变得更加艰难。由于政治局势不稳,毛泽民也加入了组织。

1942年钱希均在毛泽民牺牲后,便独自承受着巨大的压力。

她不仅要独立抚养年幼的女儿远志,还要在那个动荡的年代中维持家庭生计。在那个时期,物资匮乏,战争不断,人民的生活艰难困苦。

虽然她自己也有一定的工作,但孤独和艰辛常常让她感到力不从心。

钱希均本来可以依靠丈夫的革命亲戚,但她清楚地知道,革命的风云并不允许任何一人过于依赖别人。她知道自己只能依靠自己的努力来改变现状。

有一次,钱希均决心去延安探望毛主席,她希望能获得毛主席的一些帮助。

那时毛泽民去世已久,尽管他和主席是亲兄弟,但她深知在那个特殊的历史时期,毛主席肩负着比任何人都重的责任,而自己也不愿给毛主席增加太多的麻烦。

钱希均来到延安后,她见到了毛主席。她心中感到无比沉重,但她鼓起勇气,走到了毛主席面前。

钱希均对毛主席说道:“主席,泽民不在了,我工作很忙,也没有什么亲人,只有您嘞,您能找人帮忙照顾下您的侄女远志吗?”

她眼中满是期盼与无奈。她知道,毛泽民和毛主席的关系很深,但她也明白,在那个动荡的年代,主席不可能为个人事务开特例。

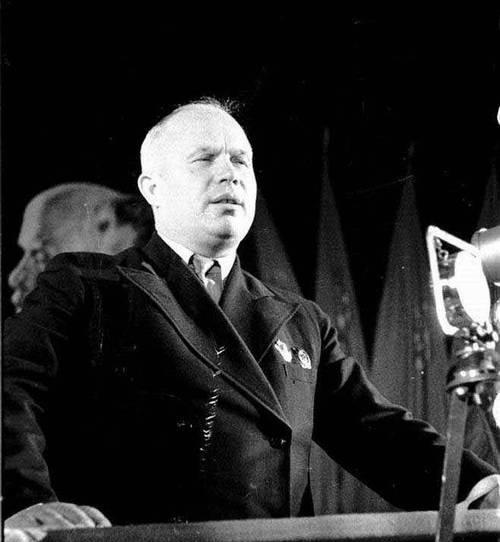

毛主席听后没有立刻回答,而是沉默了一会儿,最后说道:“不行,我不能搞特殊。”这句话如一盆冷水,泼在了钱希均的心头。

钱希均的心里其实已经做好了最坏的打算,她没有过多地表示失望,只是默默地点了点头。

她明白,毛主席并非不愿意帮忙,而是深知自己所肩负的责任太重。毛主席的决定虽然让她心中有些遗憾,但她也理解他的处境。

钱希均对主席的坚定态度充满了敬意,也更加感受到毛主席身上那份无私与责任感。

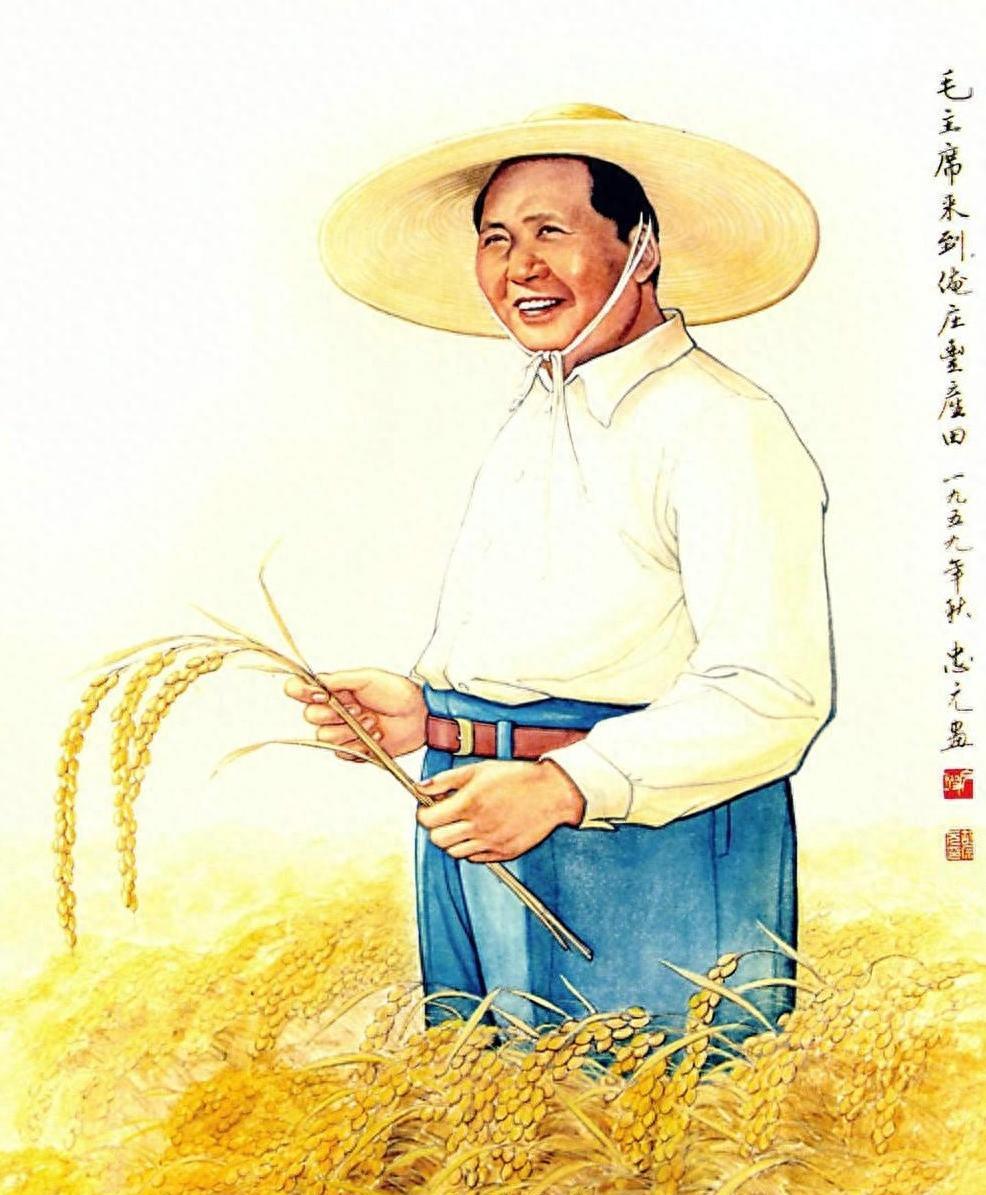

尽管毛主席没有答应她的请求,但他却没有忘记毛泽民的家人。几天后,钱希均和远志收到了来自毛主席的资助。

毛主席虽然没有公开表达,但他依然关心着这个曾经为革命事业献身的英雄的妻子和女儿。

毛主席从自己的稿费中拿出了一部分,安排人送去,确保他们的生活能够有所保障。这笔钱虽然不算多,但对于当时艰难的生活来说,已经足够她们度过一段艰难的时光。

钱希均接到这笔资助后,心中既感激又愧疚。她知道,毛主席的关怀不仅仅是物质上的帮助,更是精神上的鼓励。

毛泽民在抗争的过程中始终坚信共产主义的理想,而毛主席的行为再次印证了这一点——他从不做任何形式的特殊照顾。

无论是在个人利益上,还是在对待革命战友的亲属上,他都以一种公正的态度来看待每一件事。

几个月后,钱希均和远志搬到了一个相对安静的地方,虽然生活依然艰苦,但他们坚信,毛泽民的牺牲不是白费的。

她知道,毛泽民的理想与奋斗不会因为一个人的死亡而终结,相反,这份理想会在她和远志的心中继续延续下去。

用户10xxx02

胡编乱造

用户10xxx78

毛远志并不是钱希均的孩子

陸春光 回复 06-18 15:51

你知道

邱剑飞

瞎编

湘陇山人

哎,不要胡编瞎造了,连年份都不对,何来真实!!

大林

胡编乱造