江苏南京,男子借给朋友30万,四年后,朋友妻子突然找他,说想查看借条以便还款。不料,朋友夫妇拿到借条后竟当面撕毁,抛入河中。男子愤而诉至法院,提交了一项关键证据,法院最终作出令人意外的裁决。网友说:为这三十万看清一家人的真面目,代价实在太大。

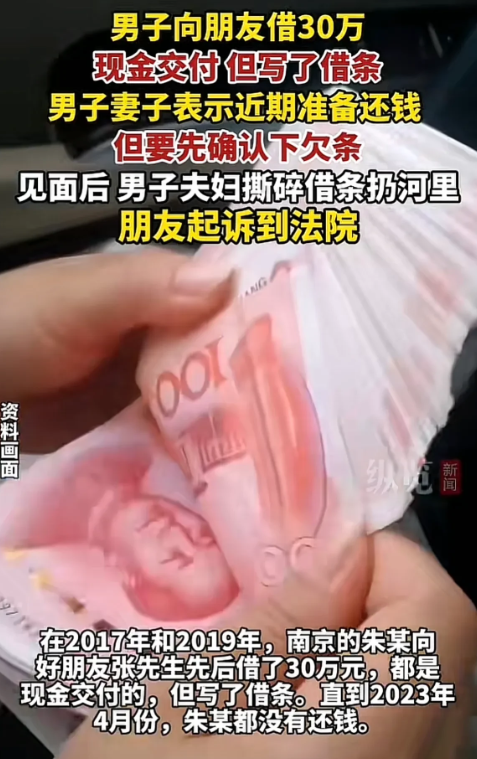

5月16日。据纵览新闻消息,张先生4年前借朋友30万,如今却被对方狠狠坑了一把。

这事得从2017年说起,当时,张先生手里经济宽裕,朋友朱某正好缺钱,主动找他借钱。

张先生念在朋友情分上,自2017到2019年,这两年间,陆续借给朱某30万。

朱某每次来取钱,张先生都给的现金。他一心帮朋友,根本没留防备,没想到这份信任,最后换来的却是寒心。

当时朱某挺感谢张先生这个朋友,也按约定打了欠条。

钱借出去容易,要回来可难了。有的人借钱时说得天花乱坠,可钱到手后装傻不还了,真麻烦。

自借出30万后,直到2023年4月,张先生多次催款,朱某仍无意还钱。

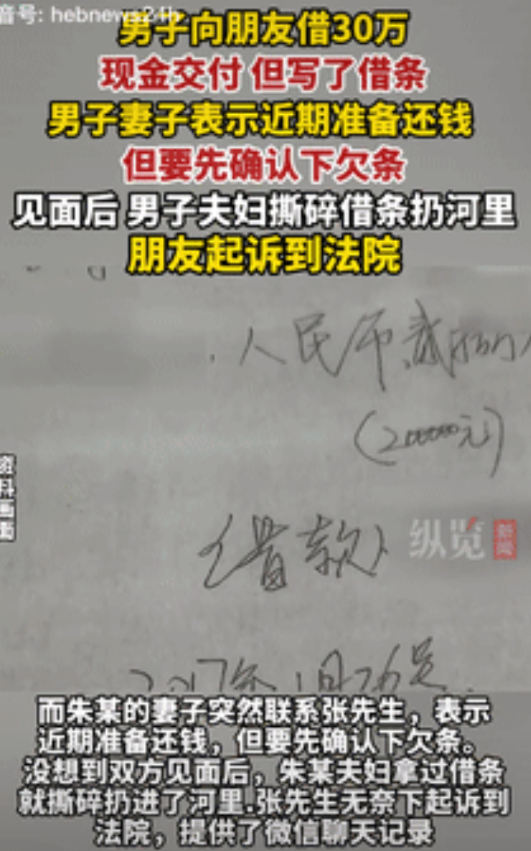

没想到,朱某妻子联系张先生,说准备还钱,想确认下借条日期 。

张先生得知对方准备还钱,就带着借据去找朱某夫妇了。

生活中,确实防不胜防那些看似熟悉的亲友反戈一击。

张先生和朱某夫妻见面时,毫无准备地就把借条递过去给他们看了。

谁能想到,朱某夫妻竟做出一件令张先生意想不到的事,两人一把夺过借条,当场撕碎扔进河里。

朱某夫妻觉得,只要撕了借条就没事了,以后不用还钱,反正张先生没了借款证据。

张先生把朱某当朋友,30万的借款可不是普通关系能做到的,至亲都未必肯借,可朱某却为这30万伤害了他。

能借30万,那是过命的交情,可朱某却亲手毁了这份情谊。

张先生一怒之下将朱某告上法庭,索要30万借款。

有网友感叹,怕啥来啥,见面就把借条给撕了。

也有人网友说,借钱给别人最好写借条,别写欠条。别借现金,转账留凭证。有抵押更好。说白了,别为小利出借,最保险的做法还是别借。

口袋里有钱留着备用,他人遇难你帮衬,等你有难时旁人可不一定伸手。人心啊,最难估摸!

朱某夫妻把借条撕了,就想不还钱了?

《民法典》第一百四十三条规定:有效的民事法律行为需满足三个条件,一是行为人具备相应民事行为能力,二是意思表示真实,三是不违反法律和公序良俗。

借条是债权的重要凭证,朱某夫妻故意撕毁借条的行为属于毁灭证据,违背了诚实信用原则。

所以,朱某夫妻撕毁借条的做法,不能算合法有效的民事行为,反而会被认为是对债务的默许。

张先生出于好意借钱给朱某,当时给的现金没转账记录,结果借条还被朱某两口子撕了。

朱某把借条原件攥手里不交,又撕了借条,法院一看,确定张先生借过钱。

张先生拿现金借给朱某,没转账记录。偏偏这时候,借条还被朱某给撕了。借款事情,该怎么证明呢?

张先生翻出和朱某的微信聊天记录,上面多次催朱某还钱,这能证明朱某确实借过钱。

后来,张先生又拿出一则视频录像,画面里朱某夫妻正把借条撕碎,这算得上是铁证了。

法律规定,借款合同在交付款项时才算成立,如果是现金交付,需有其它证据来佐证才行。

经核查,张先生提供的电子证据包含多条与朱某之间的催款记录,同时存有朱某夫妇销毁债权凭证的现场视频。以上资料具有完整的证据效力。

法院综合现有证据,认定朱某向张先生借款30万元的事实具有较高可信度。

高度可信度指的是什么?

这是法律规定的证据认定标准,当缺少直接证据时,法院会综合现有证据,如微信聊天记录、证人证言或借条等,进行全面分析,如果认为某事实发生的可能性明显超过不发生的可能性,就可以认定该事实成立。

朱某本人签署的借条属于直接证据。然而,在借条原件被撕毁后,直接证据即不复存在。

为证明借款关系,张先生提供了微信聊天记录,其中包含多次催款记录。这类间接证据虽然不能直接证明借款事实,但可以佐证债务关系的存在。

值得注意的是,朱某夫妇故意撕毁借条的行为本身构成反向证据,若债务不存在,通常不会主动销毁债权凭证。

从常理推断,若无实际借款行为,朱某既没有理由签署借条,亦无动机销毁借条。此类行为显然有悖常理。

法院根据现有证据和基本逻辑判断,认为朱某借款的可能性明显高于未借款。

若朱某主张已偿还债务或借条系伪造,应提供相应反证。然而经核查,朱某未能提交有效反驳证据。

综合上述考量,法院最终判决:朱某应向张先生偿还30万元借款。

朱某因不服提出上诉,二审维持了原判决。

借由这件事,提醒大家借钱别因抹不开情面就不写借条,而且尽量转账,留存转账凭证。

有人说,能借出去30万,需要多少信任啊!伤害如此信任自己的人,算什么本事?