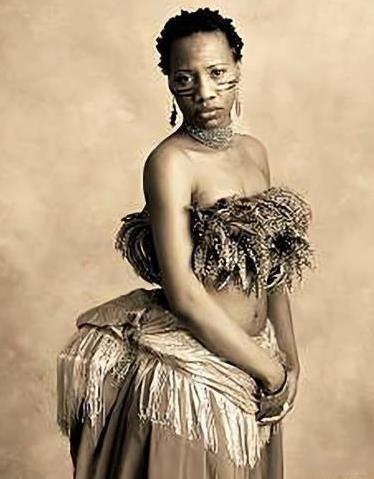

非洲少女巴特曼,因臀部长得很“突出”,被人骗到英国,扒光衣服关进笼子让人参观。在她死后,她的遗体还被做成标本,在博物馆展览了200多年。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1789年出生的南非姑娘巴特曼,用她26年短暂的生命揭开了一段黑暗历史。 这个东开普省汉基村的奎纳族女孩从出生起就套着奴隶的枷锁,她异于常人的身体特征,最终将她推向了万劫不复的深渊。 那时候的南非草原上,欧洲殖民者的马蹄声踏碎了原住民的宁静。 巴特曼家族世代生活的部落,被白人称作"霍屯督人"。 这个充满侮辱性的称呼就像烙铁,烫在所有奎纳人的脊梁上。 小姑娘跟着父母在农场里从早忙到晚,汗水浸透的粗布衣裳下,日渐丰满的身体曲线已经显露出不同寻常的迹象。 二十岁那年,两个荷兰人带着甜言蜜语闯进她的生活。 医生威廉和商人彼得用"文明世界"的幻想蛊惑了这个单纯的姑娘,他们许诺带她去英国过体面生活。 1810年春天,巴特曼怀着对自由的憧憬踏上航船,却不知道这艘船正驶向人间地狱。 伦敦皮卡迪利广场的铁笼成了她的新家。 殖民者扒光她的衣服,用锁链拴着她在笼子里转圈,门票上印着刺眼的"霍屯督维纳斯"。 那些衣冠楚楚的绅士淑女们捂着嘴窃笑,用文明杖戳弄她的身体。 白天要忍受上千双眼睛的凌迟,夜里蜷缩在稻草堆里,连哭泣都不敢出声。 看守的鞭子随时会抽过来。 四年非人折磨后,贪婪的商人把她转卖给法国马戏团。 巴黎的冬天比伦敦更冷,关野兽的铁笼里结着冰碴。 驯兽师逼她学猴子爬杆,教她像蛇一样扭动腰肢。 有学者在报纸上写:"这个生物皮肤会变绿,会突然嚎叫,但眼角的泪水证明她还有人性。" 可惜这样的清醒声音,很快就被猎奇的喧闹淹没了。 1815年寒夜里,这个遍体鳞伤的姑娘死在贫民窟的破床上。 可她的苦难远没有结束——法国科学家库维尔像得到新玩具似的扑向她的遗体。 解剖刀划开皮肤,脏器泡进福尔马林,骨架做成标本放在博物馆展览。 往后的186年里,她的残骸就像动物园的展品,被无数参观者指指点点。 时间来到1994年,新南非的曙光穿透种族隔离的阴云。 学者曼赛尔在开普敦大学图书馆翻到发黄的资料,那些触目惊心的记载让他拍案而起。 经过八年拉锯战,法国人终于松口归还遗骸。 2002年妇女节这天,总统车队开进汉基村的山谷,数万民众默默注视着覆盖国旗的灵柩。 葬礼上飘着非洲特有的龙胆花香,女作家费拉斯的诗句在风中回响。 "草原还记得赤脚奔跑的姑娘,橡树根缠绕着未说出口的乡愁。" 总统的演讲让很多老人抹眼泪,他们经历过同样的歧视,懂得那道无形枷锁的重量。 如今巴特曼躺在祖辈安息的山坡上,雨季来临时,青草会温柔地覆盖她的墓碑。 历史资料显示,当年英国议会辩论奴隶贸易法案时,有议员举过巴特曼的例子。 巴黎人类博物馆2001年的藏品目录里,编号"HT.1907"的标本备注栏终于从"原始人种研究材料"改成"非人道展品"。 这些迟来的正名就像穿越时空的道歉,虽然抚不平伤疤,至少让后人记住。 每个生命都该被当成人来对待。 如今的汉基村立着座白石雕像,少女模样的巴特曼穿着传统服饰望向远方。 导游告诉游客,雕像特意模糊了身体曲线,因为当地人觉得"该被记住的是她的苦难,不是伤疤"。 每到黄昏时分,总有些老人坐在雕像脚下哼唱祖辈传下来的歌谣,沙哑的嗓音里带着穿越百年的叹息。 这个真实故事让人想起博物馆里那些非洲木雕。 被掠夺的艺术品尚能归乡,而无数像巴特曼这样被践踏的生命,连完整的尸骨都没能留下。 她的葬礼不只是安葬一个人,更是埋葬那个把人分成三六九等的黑暗时代。 当山风吹过东开普省的草原,仿佛还能听见那个被锁在铁笼里的姑娘,用母语轻轻说着"我终于回家了"。 对此您怎么看呢? 主要信源:(中国日报——萨拉·巴特曼的故事)