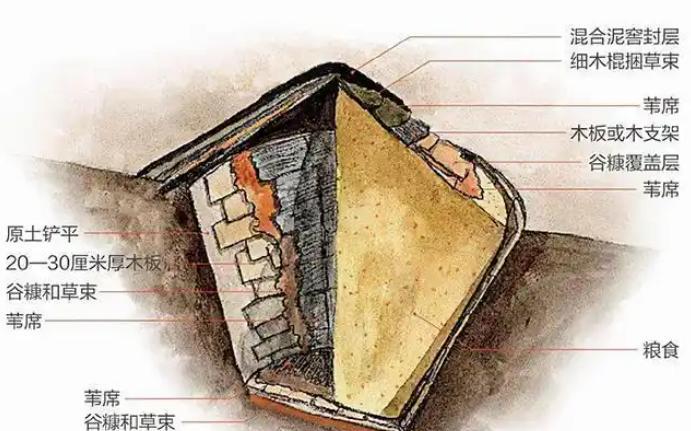

几百亿斤的粮食说不要就不要了?数万名官兵和农民辛苦开垦了半个世纪,能养活一亿人的中国粮仓北大仓,为什么要退耕还荒? 1958年的密山火车站,十万复转官兵的背包里装着《毛泽东选集》和垦荒工具。 他们面前是被称为北大荒的冻土沼泽——夏季蚊虫肆虐,冬季寒风刺骨,黑土层下是四百年才能形成一厘米的珍贵土壤。 没有机械,官兵们用军装兜种子,用树干戳穴播种;没有道路,他们踩着齐腰深的沼泽,用身体丈量荒原。 854农场的草棚门上,有人刻下开发北大荒,为祖国建粮仓,字迹被风雨磨得发亮,却比任何纪念碑都更鲜活。 半个世纪后,这片土地年产粮食超400亿斤,黑土有机质含量高达12%,插根筷子都能发芽。 但2014年,友谊农场的老农刘振国发现,地里蚯蚓消失了,玉米秆越来越矮。农业局的检测报告显示:黑土层厚度从1米锐减至40厘米,部分区域已露出黄土。 三江平原的湿地曾占北大仓面积的80%,丹顶鹤的巢穴点缀其间。但排水造田后,湿地仅剩20%,地下水位以每年1米的速度下降。 2002年大旱时,松花江支流断流,收割机在龟裂的田地里扬起沙尘。一位生态学家痛心地说:我们不是在种地,是在啃食地球的皮肤。 退耕还荒政策在此刻登场——但绝非简单的倒退。友谊农场将低产田改种紫花苜蓿,土壤有机质三年回升1.2%;七星农场用卫星监测墒情,节水灌溉使单产反增15%。 2024年,当首批东方白鹳重返洪河湿地时,农民王建军举着望远镜的手在抖:它们翅膀扇起来的风,和当年垦荒时吹动麦浪的风,是一样的。 如今的北大仓,无人机在智能农田上空编织航线,秸秆还田机将金黄碎屑埋入黑土。 在建三江国家农业科技园,研究员李岩展示了一组数据:采用轮作休耕后,大豆亩产提高8%,而氮肥用量减少30%。生态农业不是减产,是让土地学会呼吸。他说。 更深刻的变革发生在价值观层面。95后新农人张桐放弃城市工作,回乡创办有机农场。 爷爷那辈人用铁锹征服自然,我们要用科技与自然和解。他的稻田养鸭模式,让每斤大米卖到30元,是普通价格的6倍。 北大仓的故事,本质是人类与自然关系的镜像。上世纪的开荒是生存的必然——饥饿的记忆让向荒原要粮成为英雄叙事。 但今天的退耕,则是文明进阶的自觉:当我们有能力反思发展的代价时,才真正配得上征服二字。 有人质疑退耕会威胁粮食安全,但数据给出相反答案:2024年北大荒集团粮食总产反增至500亿斤。 这印证了绿水青山就是金山银山的科学性——生态修复不是放弃生产,而是通过技术升级实现更可持续的丰饶。 更深层的启示在于:土地不是冰冷的生产资料,而是有生命的共同体。 黑土层的流失速度是形成速度的400倍,这警示我们:任何透支未来的繁荣都是虚假的。 正如老垦荒队员马淑芳所说:我们当年拼命开荒是为了子孙能吃上饭,现在保护黑土,是为了子孙还有地可种。 站在2025年回望,北大仓的转身恰似一个隐喻:人类最伟大的勇气,有时不在于改造自然的魄力,而在于承认局限的清醒,和主动刹车的智慧。 这片黑土地上的每一次转身,都在书写新的文明密码——关于如何在地球上,做一个既强大又谦卑的物种。 信源:中国新闻网 2021-3-18

一路有你

纯粹是胡说八道!