1929年,27岁的清华教授周培源来到朋友家做客。考虑到周培源还单身,于是朋友就拿出一沓照片让他挑选。最终,周培源被容貌清丽、气质独特的王蒂澂所吸引。朋友得知后,当即称赞周培源真是好眼光!

上世纪二十年代末的北平城里,清华园新来了位年轻教授,这位27岁的留美博士名叫周培源,刚从芝加哥大学攻读完物理学回来。

那时候能出国念书的都是拔尖人才,更别说年纪轻轻就当上清华教授,放在哪个年代都是响当当的人物。

周教授在圈子里是出了名的用功,自从十八岁考上清华留美预备班,他就跟书本较上了劲。

在美国那五年,别人忙着看西洋景,他成天泡在实验室搞数据。

等到回国时,怀里揣着加州理工的博士文凭,硬是让清华破格给了正教授头衔。

可就是这么个青年才俊,婚事倒成了家里的老大难,周家父母急得直上火,托人说了好几回亲事。

那年头的知识分子讲究自由恋爱,他总拿缘分未到当挡箭牌,其实他心里明镜似的,清华园里尽是理工科的大老爷们,想找个谈得来的女学生比解微分方程还难。

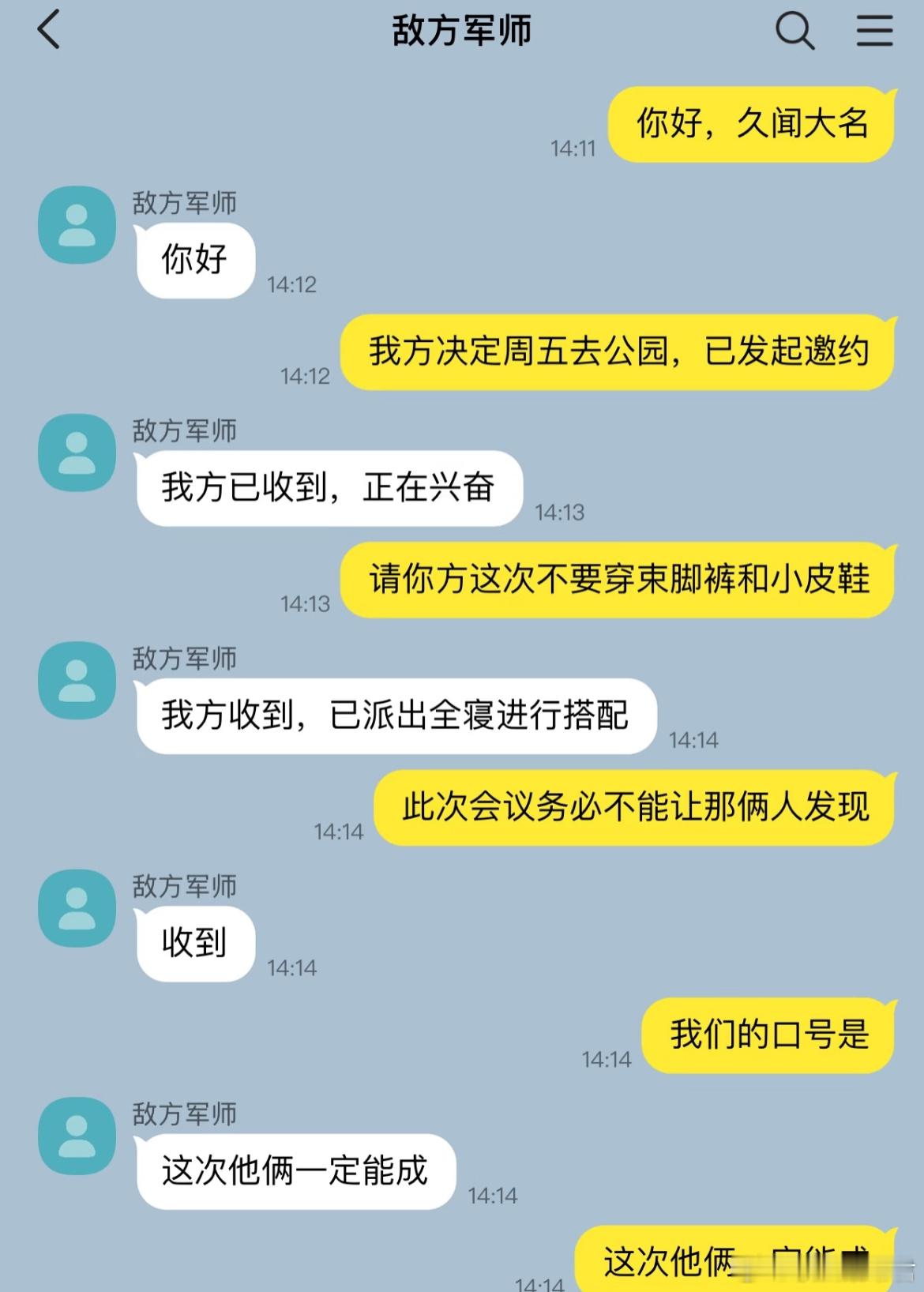

不过,终究是缘分没到罢了,这天下课后,老张硬拉着他去家里吃饭,酒过三巡,老张媳妇从里屋捧出个牛皮纸信封,里头装着北平女子师范的姑娘照片。

要说北平女师可是出了名的美人窝,能进这学校的不是大家闺秀就是才貌双全的新女性。

见他们夫妻二人如此热情,他只能挨张翻着照片,没曾想这一看真让他遇到了命中的那个她。

照片里穿阴丹士林布旗袍的姑娘叫王蒂澂,眉目清秀里透着股书卷气,老张媳妇拍着大腿乐:"您可真会挑!这可是女师的头牌校花,追她的人能从西直门排到前门楼子。"周教授耳朵尖发红,嘴上不说,心里却记下了这个名字。

没过几天,老张媳妇真把王蒂澂约到了中山公园,王姑娘可不是花瓶,正经八百念过私塾又进新式学堂,写得一手好诗词。

两人头回见面,周教授紧张得手心冒汗,话都说不利索,倒是王姑娘大大方方,从爱因斯坦相对论聊到徐志摩的新诗,惊得周教授直瞪眼,这年头懂物理的姑娘比大熊猫还稀罕。

从这天起,清华园到石驸马大街的路上就多了个骑自行车的身影,他但凡得空就往女师跑,怀里揣着新买的洋点心,车筐里塞着刚出的外文期刊。

有回下大雨,他愣是抱着油布包着的杂志在女生宿舍楼下站了俩钟头,看门大妈都看不下去了,冲着楼上喊:"王姑娘快下来吧,再淋要出人命了!"

就这么追了小半年,王蒂澂身边那些送鲜花的、写情诗的公子哥儿全败下阵来。

要不说读书人追姑娘有独门绝活呢?他既不写肉麻情书,也不搞花哨把戏,就认准了"以理服人",今天给讲讲量子力学,明天说说海外见闻,愣是把谈恋爱谈成了学术交流。

可偏偏王姑娘就吃这套,觉着跟那些油头粉面的公子哥比起来,这书呆子实在得可爱。

1932年春天,清华校长亲自当证婚人,小两口在工字厅办了六桌酒席。

当年清华教授月薪三百大洋,他掏出半年积蓄,从东交民巷洋行买了枚钻戒,婚礼上有人起哄让新郎官说两句,周教授憋了半天蹦出一句:"我保证以后工资全上交。"惹得满堂宾客笑倒一片。

婚后,他照旧天天泡实验室,王蒂澂把家打理得井井有条,赶上礼拜天,两口子就骑车去颐和园划船。

风风雨雨60年过去,周教授成了国际知名的物理泰斗,家里摆设还跟刚结婚时差不多。

书架上摆满外文专著,茶几上放着王老太太的针线筐,儿女们总劝老两口换套新家具,周教授摆摆手:"当年结婚时的五斗柜还好使,换它干啥?"

要说这对夫妻过日子有啥秘诀,王蒂澂晚年跟闺女唠嗑时说漏过嘴:"你爸这辈子就会说实话,结婚时说工资全上交,真就交了一辈子。"

这话传到周教授耳朵里,扶扶眼镜反驳:"那叫遵守契约精神。"说完自己先绷不住笑了,露出缺了颗的后槽牙,那是三年自然灾害时啃硬窝头崩掉的。

2000年世纪之交,有人整理周老遗物时发现本泛黄的笔记,扉页上工工整整写着:"1932年3月18日,购钻戒支取半年薪俸,王蒂澂说太破费,吾答曰:'知识分子的爱情,总得有点重量。'"

这时候说这话可能遭人笑,可放在那个风雨飘摇的年代,倒真成了金不换的承诺。

![男朋友什么意思……[汗]](http://image.uczzd.cn/17332103607156171359.jpg?id=0)