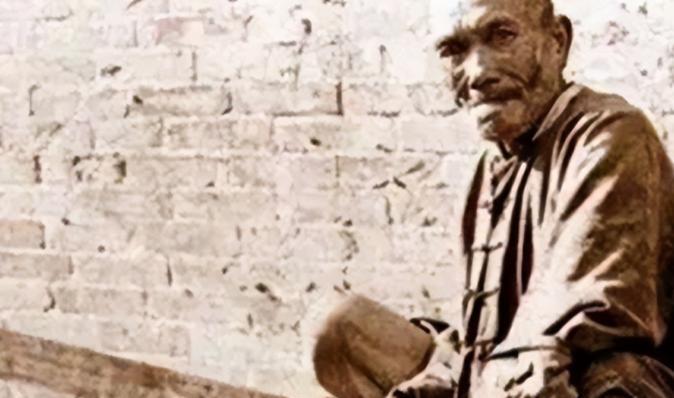

晚清时期,帝国内忧外患,社会动荡不安,法制体系尚未完善,刑罚残酷。“刽子手”作为执行死刑的官吏,承担着维持治安的重要职责。 湖南省作为清末的重镇,当时的社会矛盾激烈,官府的威严与刑罚成了镇压动乱、维持统治的重要手段。在这里,邓海山的故事缓缓拉开帷幕。 邓海山出生于湖南省一个贫穷的农户家庭。家境清贫,父亲体弱多病,母亲早逝,让他很早就担负起了家庭的重担。贫瘠的土地与有限的收成,令一家人难以度日,生存压力迫使年轻的邓海山不得不寻找一条挣脱困境的道路。 命运在一个普通的集市日发生转折。邓海山听说有一位老刽子手在招徒弟。那道人影高大,手持沾血的大刀,身上透出了让人不寒而栗的冷酷与力量。 当邓海山大胆跪地请求拜师时,老刽子手那深邃的眼神仿佛洞穿了他的灵魂,警告他说这是一条没有回头的路。年少无畏,渴求改变命途的邓海山仍然决然接受了挑战,从此踏上了刽子手的艰难人生。 握刀的角度、砍头的速度和力度,每一步都成为生命与死亡的分界线。每日重复的训练不仅锤炼了他的技艺,也磨平了他的情感弦索,让他渐渐习惯了面对死亡的残酷现实。 随着时间的推移,邓海山以他的准确无误、决断果断逐渐赢得了声名。湖南大大小小的刑场上,他的身影成为常见却又令人生畏的存在。 对于一个刽子手来说,技艺精湛意味着迅速割断受刑者的生命,减少他们的痛苦,却也让他一步步走进了内心的黑暗。 每次公开处决,都会吸引成千上万的围观群众。人们的目光中充满了恐惧、愤怒和一种复杂的好奇。有的为了震慑犯人,有的是出于猎奇心理,皆将刽子手视为生死的操纵者。 邓海山的刀下已留下二三百条人命,几乎无一失手。他的名字成了底层民众口中的“晚清死神”。 他的生活却伴随着一种矛盾和挣扎。积累下来的财富足以支撑他家族数代人的安逸。但这金银财宝却未能带给他内心的平静。每每完成一场处决,当人海散尽,独处之时,邓海山内心的恐惧与罪恶感便涌上心头。 他耳边总回响着被砍者的哀嚎和哭泣,那些模糊的脸庞时而清晰如昨,使他难以忽视血与罪的沉重。 他与其他刽子手不同之处,在于他曾多次触犯行业内的规矩。作为刽子手,行规严格,要求刀法既要迅速精准,又不宜过于冷酷和不人道。 邓海山因数次过于冷血而被同行忌惮,甚至传言他为钱财出卖良知,运用极端手段快速砍头,从不留情面。社会对此非议声不断,认为他打破了刽子手之间默守的底线,损害了行规的声誉。 他曾在一次处决过程中,为了尽快完成任务,避开官员疲劳检查,出手过快导致一个囚犯甚至未能充分准备就遭斩首。当时群众愕然,官府也暗中责难。 此事使他名声更添恶名。有人私下断言,这是他晚年孤寂凄凉的根源,是他“坏了行规”,自食其果的开始。 时光如梭,岁月在邓海山脸上刻下深深的痕迹。曾经的威风凛凛已消退为迟暮之姿,刽子手的身份虽依旧存在,却不再引人注目。官府政情更迭,新的执法体系慢慢取代昔日刀斧之刑,刽子手职业逐渐没落,邓海山的地位也随之式微。 积攒的财富虽让他物质无忧,但人心的疏离感与社会的指责使他孤独至极。街头巷尾,人们谈论邓海山时多是避而远之,甚至带着几分畏惧与轻蔑。他渐渐成为那个时代遗忘的角落,身边除了病痛和破败的老屋,别无依靠。 生活的尽头,他每日坐在那把摇摇欲坠的旧木椅上,夕阳下的斑驳光影投射在满是皱纹的脸庞。曾经鲜活的生命和刀锋交织,终成一段无声的荒凉回忆。 有人说,这一切是他违背行规所招来的“报应”,是一种迟来的审判。也有人觉得,刽子手生涯注定悲凉,只因生命终归难逃被裁决的命运。 邓海山的一生既是晚清社会残酷刑罚的缩影,也是个体面对命运时无奈挣扎的写照。从一个贫寒少年,到声名赫赫的死神,再到晚年被社会遗忘的孤独老人,他的人生轨迹映照出一个时代的悲欢离合。 他虽砍下数百条人命,但命运却让他孤独终老,繁华背后是半生的凄凉。那些积攒的钱财未能换来心灵的宽慰,生活无情地剥夺了他的尊严和温暖。世人对他的评说带着敬畏又掺杂谴责,成为清末历史中一个令人深思的人物符号。