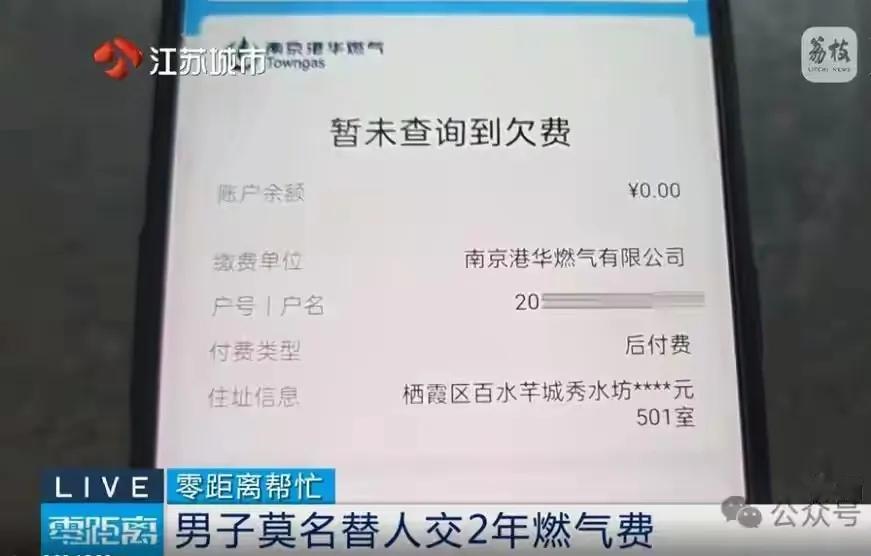

江苏南京,一男子意外发现,他的手机竟然绑定某小区501户一陌生人信息,给这个人交了2年多的燃气费,每月少则100多,多则400多,累计缴纳4191.66元,男子吓坏了,赶紧联系缴费平台,要求退款。平台:退不了,你报警吧!男子报警没被受理,他又找到501户,可对方却说:你把钱交给谁了,就去找谁要,跟我说不着。男子彻底傻眼了! 高先生住在南京雨花台区,平时忙着工作生活,谁会想到自己的手机账单里藏着这么一笔“糊涂账”? 直到今年3月,他仔细翻看付款记录时,才猛然发现:从2022年10月开始,自己的账户每月都在自动扣缴一笔燃气费。 而地址竟指向栖霞区一个完全陌生的小区,户主还是一位素不相识的倪先生。 高先生的第一反应是懵。他家燃气费一直通过银行代缴,从未手动操作过手机缴费,更别提开通什么自动扣款。 两个区相距十几公里,他和这位倪先生毫无交集,手机是怎么“跨区”绑定对方信息的? 更蹊跷的是,平台反馈称自动扣款功能是在“凌晨开通”的——谁会在半夜偷偷绑定别人的燃气账户? 细思极恐。 面对4191.66元的损失,高先生自然要讨个说法。可维权之路比他想象的更曲折。 缴费平台的态度很干脆:钱退不了,建议报警。 警方却认为这不属于案件受理范围;燃气公司又把皮球踢了回去,说退费流程复杂,还可能影响倪先生用气。 好不容易联系上倪先生,对方更理直气壮:“钱又没进我口袋,你找燃气公司要去!” 明明用了两年“免费燃气”,却摆出一副事不关己的姿态。 这事儿暴露的问题,远不止一笔错账那么简单。首先,平台的安全机制形同虚设。 开通自动扣款竟不需要人脸识别或短信验证,凌晨的操作也没触发任何风险提示。 如果高先生没及时发现,这笔“隐形消费”恐怕会一直持续下去。 其次,燃气公司的服务流程存在明显漏洞。用户信息核验不严、错误扣款后推诿责任,甚至提出“退费就停气”的荒唐逻辑。 难道纠正错误还要以牺牲第三方权益为代价? 法律界人士指出,倪先生作为实际用气方,长期享受他人代缴的燃气服务,已构成不当得利;而平台和燃气公司若未尽到审核义务,也可能承担连带责任。 但现实是,高先生手握法条却维权无门。 平台说“系统问题”,燃气公司称“流程复杂”,倪先生干脆避而不谈。这种互相踢皮球的做法,本质上是对消费者权益的漠视。 移动支付时代,便捷与风险往往一线之隔。我们习惯了扫码即付、一键缴费,却很少追问:平台是否严格核验了交易主体?自动续费协议是否充分告知? 此案中,高先生的遭遇绝非个例。不少人都遇到过“幽灵扣款”——或是系统误绑,或是默认勾选,等发现时损失早已累积。 更讽刺的是,维权成本常常高过损失本身,许多人最终选择吃哑巴亏。 目前,高先生仍在等待燃气公司的最终答复。 或许,除了完善法律法规,更需要建立高效的纠错机制。毕竟,谁也不希望自己某天突然成为“现实版冤大头”。