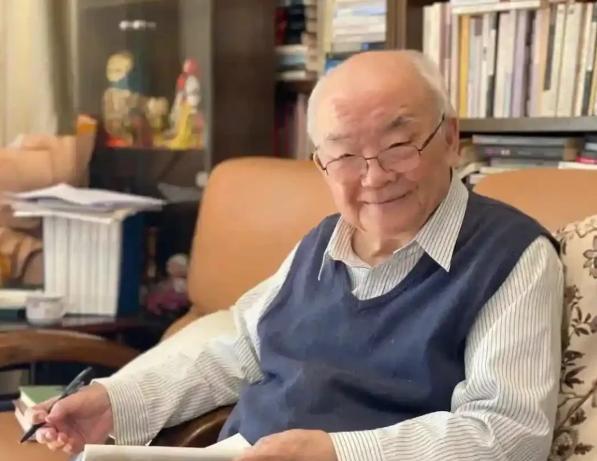

“当今国人,是纯粹的动物性!”北大教授钱理群一针见血指出,如今中国人已经不是一个精神性的人,而是按照动物本能活着,最懂得趋利避害。 市场经济的深入,让“成功”被简化为财富和地位的堆砌,物质主义成了很多人生活的核心,儒家讲的“仁爱”“自省”,渐渐被效率、竞争和利益最大化挤到角落。 人们不再追问生命的意义,只关心怎么在社会丛林里抢到一席之地,这种“趋利避害”的生存策略,不正是钱教授说的“动物性”吗?一种本能驱动、抛弃更高追求的生活方式。 更让人忧心的是社会伦理的滑坡,从计划经济到市场经济的转型,不仅重塑了经济结构,也改变了人与人之间的关系。 食品安全问题、商业欺诈、公共场合的冷漠,频频上新闻,折射出一种普遍的道德缺失,信任危机随之而来。 有学者说中国的信任问题与其说是个人道德的崩塌,不如说是制度和环境的产物,在资源分配不均、竞争白热化的社会里,个体为了自保,往往选择最直接的利益导向,而不是基于信任或共情的行为。 就连家庭关系也不例外,传统孝道虽讲无私奉献,但现实中,亲情里往往夹杂着利益考量,这种以自我为中心的逻辑,让社会凝聚力变弱,“动物性”成了默认的生存模式。 当物质追求填满生活,精神空虚却在暗处滋生,近年来越来越多城市中产开始转向宗教或灵性,试图在国家主导的意识形态外寻找意义。 尤其后疫情时代,灵性复兴成了趋势,反映了人们对纯粹物质生活的疲惫,但讽刺的是,这种追寻往往被市场裹挟,寺庙门票、灵修课程成了新消费品,精神追求反倒成了另一种“趋利”行为。 这让人不禁想问:当精神性被工具化,我们还能不能找回那份纯粹的内心驱动? 面对这样的现状,有没有扭转的可能?历史上,外部压力曾激发中国社会的凝聚力,比如抗日战争时期,团结成了抵御危机的力量。 如今,内部的伦理危机同样需要新的凝聚力,教育被认为是重塑价值观的关键,通过培养对他人的责任感,或许能缓解道德危机。 与此同时,年轻一代也在用自己的方式反抗,他们“躺平”、质疑传统成功叙事,其实是在追求自由与真实,这种反叛也许是精神性复苏的萌芽。 未来,如果制度、文化、教育能一起发力,重建信任与共情,国人或许能摆脱“动物性”的束缚,找回精神的光芒。 在物质主义的洪流中,国人越来越擅长“趋利避害”,却在不经意间丢了精神的根,伦理滑坡、信任危机、信仰商业化,无不指向一个问题:当精神性退场,我们还是完整的“人”吗?