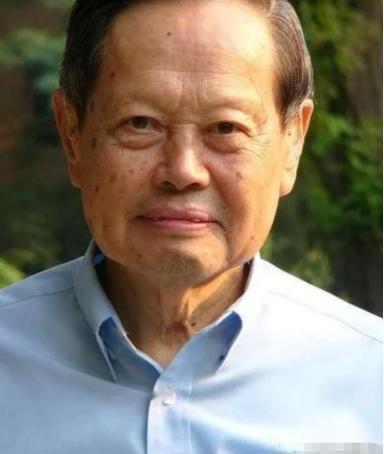

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 事情的起因要从一个宏大的科学计划说起。当时,欧洲刚用大型强子对撞机(LHC)发现了希格斯玻色子,全球物理界都在谋划下一代对撞机。王贻芳团队提出,中国应抓住机遇,建一台周长100公里的环形正负电子对撞机(CEPC),专门研究希格斯粒子的性质。这个项目预计耗资2000亿,一旦建成,中国有望成为全球高能物理研究的新中心。 但杨振宁的反对声如惊雷般炸响。他在《中国物理学会通讯》发文指出,高能物理的“黄金时代”已过,现在建对撞机就像“用20世纪的方法解决21世纪的问题”。他算了笔账:2000亿相当于当年中央教育支出的1/3,若投入基础教育,能建2万所希望小学,培养百万理工科人才。更关键的是,对撞机的核心技术如超导磁铁、探测器等,中国90%依赖进口,建成后很可能变成“为他人做嫁衣”的国际实验室。 王贻芳的反驳同样犀利。他强调,CEPC分两步走:先建正负电子对撞机研究希格斯粒子,再升级为质子对撞机探索更高能量物理,这是抢占科技制高点的“战略卡位”。他举例说,北京正负电子对撞机曾让中国在粲物理领域领先全球,CEPC完全能复制这种成功。他还算了另一笔账:2000亿分摊到20年建设周期,每年仅100亿,相当于华为一年的研发投入,却能换来百年科学积累。 这场争论迅速从学术圈蔓延到公众视野。支持杨振宁的声音认为,中国还有6亿人月收入不足1000元,2000亿更该花在民生领域;挺王贻芳的则说,基础科学是“国之重器”,当年钱学森搞导弹时也有人质疑“不如造拖拉机”,但历史证明了前瞻性投入的价值。 争论的结果充满戏剧性。2017年,国内11位顶尖科学家投票表决,结果5票赞成5票反对,杨振宁投出的关键反对票让项目暂时搁置。此后,中国采取了折中策略:暂不启动CEPC,转而深度参与欧洲CERN的未来环形对撞机(FCC)研究,并加大对量子计算、人工智能等领域的投入。到2025年,中央本级科学技术支出已达3981亿元,是2016年的2.3倍,而基础教育支出也同步增长至1744亿元,两者形成互补格局。 如今回头看,这场争论更像一面镜子,照见了大国科技发展的复杂命题。杨振宁的务实提醒我们,科研投入要兼顾现实需求;王贻芳的坚持则警示,在战略领域不能永远跟在别人后面。正如欧洲用LHC实现科学逆袭,美国因超级对撞机烂尾错失机遇,中国的选择既要避免盲目跟风,也要防止错失先机。 这场持续8年的博弈,最终让中国找到了“有所为有所不为”的平衡点——在参与国际合作的同时,把更多资源投向能快速转化、惠及民生的领域。这或许才是真正的大国智慧:不被短期舆论裹挟,在长周期的科技竞争中稳步前行。 信息源:中国青年网《杨振宁反对建超大对撞机 中科院专家反驳:机遇难得》