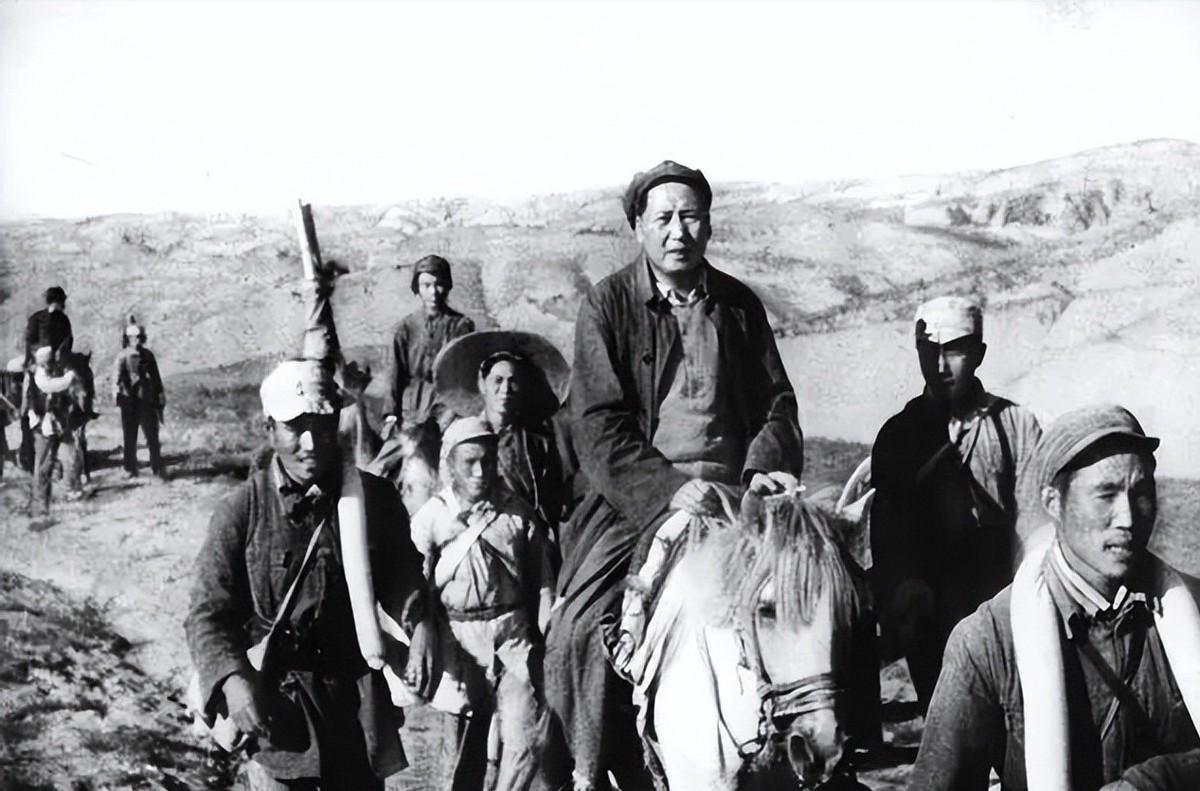

1935年听闻要处决刘志丹,毛主席发脾气:杀头与割韭菜是不一样的 “要出人命了!”1935年10月的吴起镇土窑里,游击队长张明德攥着旱烟袋的手微微发抖。正在查看地图的毛泽东猛然抬头,窑洞里飘散的烟草味突然凝滞。这个突如其来的消息,揭开了中共党史上最惊心动魄的政治博弈。 当中央红军在1935年深秋抵达陕北时,他们寻找的“避风港”正笼罩在肃反的阴云里。毛泽东在长征途中偶然得到的《大公报》,原本只是用来判断行军方向的工具,却意外揭开了西北根据地的真实面纱。那些被油墨模糊的铅字背后,藏着个被称作“陕西的罗宾汉”的传奇人物——刘志丹。这个会写诗的军事家,用三年时间在二十三县建立政权,把西北苏区变成插在国民党心口的尖刀。可当毛泽东真正踏上这片土地时,迎接他的却是“右派头子”即将被处决的噩耗。 王明遥控的肃反运动此时已失控。保卫局特派员带着“宁可错杀千人”的密令,在陕甘边区的沟壑间掀起血色风暴。被押往瓦窑堡的刘志丹,在路过劳山时特意叮嘱看守:“把我绑松些,遇到敌人还能开枪。”这个细节后来被毛泽东反复提及,成为判断肃反荒谬性的铁证。有意思的是,当肃反干部拿着伪造的逮捕令时,刘志丹竟主动交出兵权,这份坦荡与忠诚,让后来的解救者都为之动容。 毛泽东在直罗镇战役的炮火声中作出关键决策。他派王首道接管西北保卫局时,特意脱下自己的羊皮袄给这位特派员披上:“天寒地冻,人心更要暖和。”这句话成了纠正肃反的行动准则。被解救的干部们后来回忆,当牢门打开时,他们最先看到的不是阳光,而是毛泽东亲笔写在香烟纸上的八个字:实事求是,有错必纠。 刘志丹重获自由后与毛泽东的首次会面颇具戏剧性。这个被折磨得瘦脱形的陕北汉子,见面第一句话竟是:“我要上前线。”毛泽东把缴获的勃朗宁手枪拍在他手里:“拿好,枪杆子永远听真理的。”两人在窑洞里的彻夜长谈,话题从《三国演义》的用兵之道,聊到陕北民歌的比兴手法。当刘志丹拿出妻子纳的千层底布鞋时,毛泽东打趣道:“这针脚比蒋介石的碉堡还密实。” 东征前的告别场景更令人唏嘘。刘志丹把作战地图铺在炕桌上,毛泽东忽然按住他的手:“听说你把每月五块大洋的津贴全买了纸张笔墨?”这个爱写诗的将军腼腆一笑:“给战士们扫盲用。”谁也没想到,这次寻常的工作汇报,竟成永诀。三交镇的流弹带走的不仅是位军事天才,更折断了毛泽东亲自培养的西北栋梁。 在纠正肃反的过程中,毛泽东展现出惊人的政治智慧。他既没有全盘否定之前的肃反工作,又巧妙地将错误归咎于“错误路线”,既保全了党的团结,又为西北干部正名。这种处理方式,为后来的延安整风提供了宝贵经验。不得不说的是,当刘志丹的灵柩运回瓦窑堡时,毛泽东把自己关在窑洞里整日未出,只在门缝下塞出张字条:“厚葬,但不立碑。” 历史总是充满黑色幽默。当年制造冤案的戴季英,二十年后在河南重蹈覆辙;而被解救的习仲勋,则成为改革开放的重要推手。刘志丹用生命换来的政治遗产,在1942年西北高干会议上得到全面确认,毛泽东那句“陕北救了中央”的论断,让所有幸存者热泪盈眶。那封写在直罗镇炮火中的信笺,最终改变了整片黄土地的命运轨迹。