1950年,一个叫张克明的人来到四川通江,和一个村姑结婚。村姑发现这个丈夫不对劲,向解放军反映情况后,发现此人竟是国军中将王凌云。

王凌云,1899年生人,河南汝阳人氏,出身贫寒,靠一条命闯进了军界,先混吴佩孚的队伍,混不出头,转手投奔郑国翰的民团,靠着一手扎实的军事本事一路往上爬。

剿匪时敢冲第一线,守城时能挺最后一刻,打仗不讲情面,出招都奔着对方命门去。

1930年,民团被国民党收编,他顺势接任剿匪总司令,后转任第76师师长。

打仗拼命,军纪铁血,兵里出了名的“王疯子”。

淞沪会战,一仗打得全师减员过半,他愣是咬着牙守住阵地,把日军拖进巷战泥潭。美军顾问都说:“这个人,疯得有用。”

孟良崮战役,张灵甫被围,王凌云接到电令前去增援。

当时前线电台一度失联,情报迟滞,他押后出兵,结果部队刚起步,张部已被全歼。

这一仗,送了张灵甫,也断了王凌云的官路。

蒋介石震怒,撤职查办,战场归来直接打进军法处,一番推诿后虽无定罪,但王凌云自知再无前程。 1949年,国民党政权崩塌,他没走台湾,没走香港,反而扔下旧军装,扮成逃难老农,从云南一路跑进四川通江山区。

化名“张克明”,扛锄头,披蓑衣,租破屋养鸡种地。

原打算就这么混一辈子,草鞋踩过的路,全当军旅覆辙,但忍住了仗,忍不住婚事。

1950年,王凌云娶村里一个年轻寡妇,出手就是48两黄金,那个年月,村里一头猪才值两块,金子一亮,连乡里都震了。

不止金子扎眼,人更扎眼,村民天天干活流汗,他只穿干净单衣在屋里看报。

别人说粗话大嗓门,他一开口,“局势”“政策”“中印边界”一套一套地讲。

下地从来不去,开会从不迟到,像是带着机关腔的假老百姓。

最致命的,是喜欢写字,家里贴满报纸,屋角堆着剪报,黑板擦得一尘不染,哪像种田的?像教员,又像政工干事。

老婆也开始嘀咕,一天夜里翻他柜子,发现两枚美制纪念章,还有一本带英文签字的勋章证书。

女人不识英文,却认得那张照片里他穿的军装——不是解放军,是黄呢子加肩章的旧军服。

第二天就有人去派出所悄悄报信。

县里公安听完,当晚派两人去“查户口”,王凌云一见来人,脸都没变色,倒水泡茶,把两张小板凳请得正正的。

公安出门前,他突然问了一句:“你们觉得张灵甫……值得救吗?”

没人回,几天后他被秘密押往成都,再转送北京功德林战犯管理所。

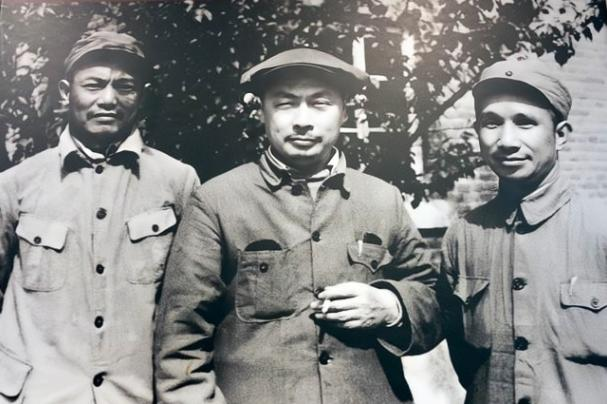

初进功德林那年,关着杜聿明、王耀武、宋希濂一整批旧将,王凌云虽已脱军服,气场还在,眼神带刺,讲话不紧不慢。

头两个月,不写悔过,不认错,天天站着背战役地图,说是要重新分析“战局得失”。

直到1953年,有一晚他在功德林院子里走了很久,半夜突然敲响改造干事的房门,递出一本自己写的笔记。

第一页写着八个字:“亡国之将,罪不容恕。”

从那天起,他一改以往冷面态度,每天准时参加学习班,政治测验总是第一,写检讨总能打动人。

战犯之中,他最早公开承认错误,最早主动上交战功记录,连家里金器,也全部捐出给国家文物局,悔得彻底,也转得干脆。

1961年,王凌云被特赦,获准离开功德林。

中央安排他回河南老家,任政协秘书处专员,管理信访档案,薪水不高,事不少,却从不叫苦。

有一次同事偶然提起抗战时的青天白日勋章,他摆手摇头:“那是别国发的,和现在无关。”

晚年常一个人去烈士陵园扫墓,站在一块无名碑前久久不动,谁问也不说为谁。

知道内情的老干部小声嘀咕:“也许是张灵甫,也许是自己。”

那个站在战壕边,一口气喝完烈酒的常胜将军,最后死在1974年的春天。

病危时,没有请医生,没有留下遗言,只让人把那本“战局得失”笔记烧掉,说是“没用的东西,不配留。”

从风口浪尖到泥巴地头,从银质奖章到特赦囚号,这条命兜了个最极端的圈。

有人说他聪明,也有人说他滑头。但翻遍档案,没有人否认一点:打仗确实狠,悔过也是真的。

——像他这样的人,一半毁于战场,一半葬在时代缝隙里。