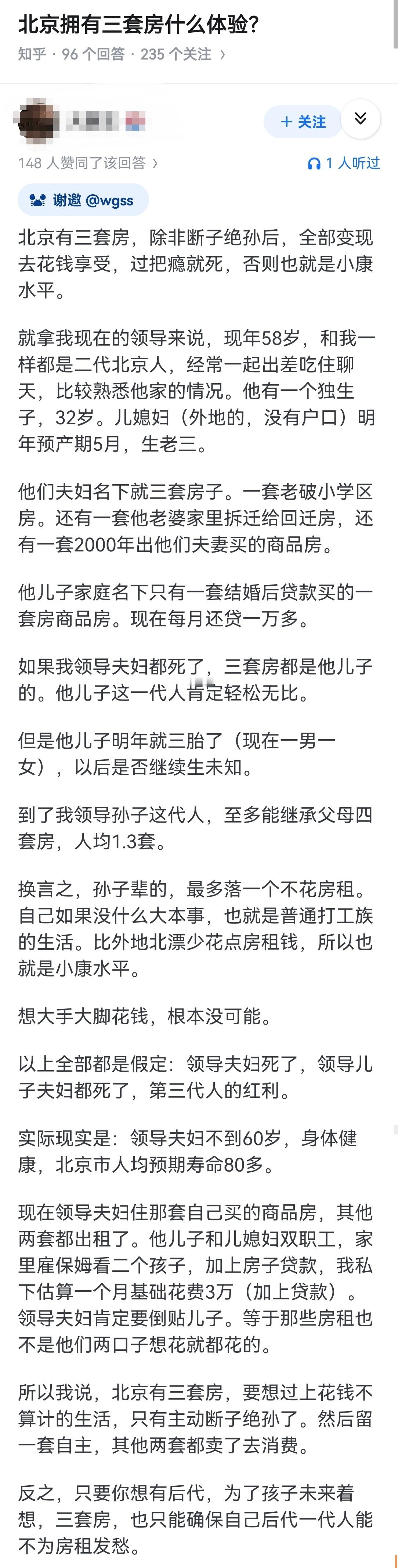

1996年,左宗棠的曾孙有意重返上海,便致函市委,恳请分配一套低楼层的住房,不料这一请求竟被时任上海市副市长的女儿婉言回绝。 左景鉴,1909年9月9日出生于湖南湘阴,是晚清重臣左宗棠的曾孙。家族的“慎交友、勤耕读”家训在他身上得到了传承。14岁时,他考入长沙明德中学,展现出过人的学识。1929年,经校长推荐,他进入国立中央大学医学院(现为复旦大学上海医学院),先在南京金陵大学(现南京大学)完成医预科学习,1932年回到上海继续深造。1937年,他取得医学学士和博士学位,正式踏上医学生涯。 毕业后,左景鉴在上海医学院任教,从讲师晋升为教授,同时在上海红十字会总医院(现华山医院)和中山医院担任要职。他专攻外科,尤其在腹部和肛肠外科领域造诣深厚。1950年,他加入朝鲜战争医疗队,为伤员实施手术,展现了医者的无私。1952年,他在丹东建立中国首个大型中央血库,为医疗事业奠定了重要基础。他还翻译了《Kraske’s Surgery》,参与编写《黄家驷外科学》,推动了外科知识的传播。 1956年,左景鉴响应国家号召,放弃上海180平方米的复式住宅,举家迁往重庆,参与筹建重庆医学院(现重庆医科大学),并担任附属第一医院首任院长(1957-1968年)。他在重庆开创了胃肠和肛肠外科,完成了当地首例胆囊切除和肝癌切除手术,改进了腹部穿刺诊断技术。20世纪60年代,他与黄家驷、裘法祖、吴阶平并称中国外科“四大刀”,声名远扬。 左景鉴还积极参与社会事务,担任第三届全国人大代表、第五和第六届全国政协委员,以及中国农工民主党重庆市委会副主任委员,为医疗政策建言献策。1971年,他被诊断患膀胱癌,预后仅一年,但他凭借顽强的意志力活到1997年5月12日,享年88岁。他的墓碑铭文写道:“爱国敬业,医坛建功绩;言传身教,为国育英才。” 1996年,左景鉴已87岁,身体状况日益衰弱,腿脚不便。他在重庆生活了40年后,萌生了返回上海的念头。上海不仅是他职业生涯的起点,还有优质的医疗资源,更重要的是,他的女儿左焕琛在那里担任副市长。左景鉴希望能住在一套低楼层的公寓,方便日常活动,避免爬楼梯的困难。 为此,他提笔给上海市委写信,请求分配一套低楼层住房。这封信承载了他对晚年生活的期盼,也寄托了对家乡的眷恋。信件寄出后,很快送到了上海市委相关负责人手中,最终转到了左焕琛的案头。 左焕琛,1940年出生,继承了父亲的医学天赋,是复旦大学上海医学院的教授,专攻影像医学和心血管病研究。1996年,她当选上海市副市长,负责城市管理事务,手中握有一定的资源分配权力。面对父亲的请求,她陷入了两难境地。 左焕琛深知父亲的贡献和需求,但她更清楚自己的职责。作为副市长,她必须以身作则,维护公平原则。如果为父亲破例分配住房,可能被视为滥用职权,违背她一贯坚持的职业操守。最终,她选择了拒绝父亲的请求,明确表示不能因私人关系动用公共资源。 这一决定对左景鉴来说无疑是个打击,但他并未因此埋怨女儿。相反,他尊重她的选择,认可她对原则的坚守。这不仅体现了他个人的宽容,也反映了左氏家族一贯的正直家风。 住房请求被拒后,左景鉴并未继续寻求特殊待遇。他接受了女儿的安排,开始寻找其他解决方案。左焕琛积极联系了上海的几家养老院,最终为父亲选定了一家位于市中心、靠近医院的机构。这家养老院环境整洁,医疗服务完善,适合左景鉴的健康需求。 入住养老院后,左景鉴的生活逐渐安定。他每天按时接受健康检查,阅读医学书籍,偶尔与老友交流。左焕琛每周尽量抽空探望,带去水果和书籍,父女之间的感情依然深厚。左景鉴曾对女儿说,工作忙碌也要注意身体,展现了他对女儿的关爱。 1997年5月12日,左景鉴在养老院安详离世,享年88岁。他的追悼会上,左焕琛发表了简短的致辞,表达了对父亲一生的敬仰。她提到,父亲教导她坚持原则,即使面对个人需求也不动摇,这成为她职业生涯的指引。 左景鉴的去世标志着一个时代的落幕,但他的医学贡献和家风传承却长存。他的故事,尤其是1996年的住房事件,引发了人们对家庭与公共责任的深刻思考。在那个快速变革的年代,个人需求与社会公平的平衡成为许多人面临的难题。左景鉴和左焕琛用他们的选择,诠释了什么是真正的担当。

![笨到以为朋友买房真的会给我留一个房间[哭哭]](http://image.uczzd.cn/5113239370417513781.jpg?id=0)

![爸妈瞒着我全款给弟弟买房了[裂开]](http://image.uczzd.cn/4614118352931835043.jpg?id=0)