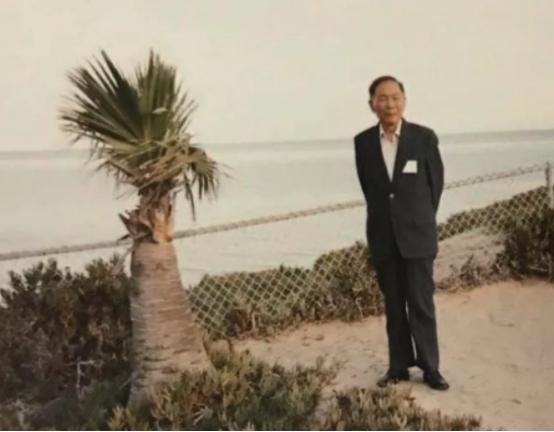

1989年,几名美国中情局探员突然闯入一位中国老人家中,然后在出示证件亮明身份后,对着开门的老人说出了他们的来意:“10万美元年薪,给您女儿治病,外加别墅一套,您看条件如何?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1989年的某个春日清晨,一位年近花甲的中国学者走在美国休斯敦的街头,他的步伐不紧不慢,神情平静,却掩盖不住眼底的疲惫,这位老人名叫曾肯成,是中国著名的数学家、密码学专家,此刻,他正承受着一场巨大的考验——不仅仅关乎学术,更关乎信仰、家庭,甚至国家的命运。 曾肯成并非初次踏足美国,早在上世纪五十年代,他就曾留学海外,那个时候,中国刚刚成立不久,百废待兴,而他却选择在国家最需要人才的时候,回到祖国,回国后,他投身教育与科研,长期致力于密码学领域的研究,为新中国的保密通信体系建设奠定了基础,而这一次再赴美国,是以访问学者的身份,参加国际密码学年会,顺便为身患红斑狼疮的女儿寻求更好的治疗机会。 在当时的中国,面对这种复杂的自身免疫性疾病,医学手段相对有限,作为父亲,他无法坐视女儿的病情不断恶化;而作为科学家,他又必须时刻警惕手中科研资料的敏感性,美国在医学上的先进水平,给了他一线希望,也让他陷入了前所未有的困境。 到达美国不久,他便引起了某些机构的注意,一次学术会议上,曾肯成敏锐地指出了某项加密标准中存在的技术漏洞,这一举动不仅让他在学术界赢得了尊重,也令美国国家安全机构提高了警觉,一个能在短时间内看破复杂加密结构问题的中国专家,自然被视为潜在的“高价值目标”。 从那以后,曾肯成的生活悄然发生变化,一开始,是一些看似友好的学者邀请他共进午餐,再后来,便是一些不请自来的“访问者”,他们自称是科技机构的代表,却总是话里话外地提及合作、待遇、身份转换等话题,随着接触的深入,对方的态度逐渐由试探转向明确:他们愿意提供年薪十万美元的职位,配备市中心的独栋住宅,甚至承诺为他的女儿免费安排最好的医疗资源,唯一的条件,是他愿意将手中的研究成果“共享”。 这些条件,在1989年的中国,几乎可以说是天方夜谭,那时候,绝大多数中国科学家的年收入不过数千元人民币,更遑论海外永久居留权和顶级医疗服务,对曾肯成而言,这不仅是摆在他面前的一份“诱惑”,更是一场深藏利刃的考验。 他没有立即作出回应,也没有公开斥责,而是选择了最为冷静、理智的方式来处理这场危机,他开始注意保护手中资料的安全,尽量减少外出与不必要的接触,并在适当时机,将自己面临的处境报告给中国驻美使领馆,与其说他是在寻求帮助,不如说是在履行作为一名中国科学家的责任,他清楚,自己所掌握的研究不仅仅是个人的学术成果,更承载着国家科技实力的核心机密。 随着时间推移,美方的接触频率越来越高,甚至出现了联邦调查局、中央情报局等多方力量的“轮番登场”,他们非常清楚曾肯成的家庭情况,尤其是他女儿的病情,这正是他们反复施压的突破口,可惜他们低估了一位中国知识分子的骨气与信仰,面对越来越具侵略性的拉拢,曾肯成始终没有给出任何实质性的回应,他既没有接受所谓的“更好前途”,也没有在压力下泄露哪怕一字科研资料,相反,他更加坚定了尽快回国的决心。 中国方面接收到他的汇报后,迅速展开行动,外交部与科学院高度重视,第一时间制定了周密的撤离计划,在多方协调下,曾肯成终于在美方还未察觉之前,顺利带着女儿乘飞机返回祖国,那一刻,他不仅完成了一次个人命运的选择,更守住了一道国家安全的防线。 回国后,曾肯成并未因这段经历而减缓工作节奏,反而更加专注于密码学研究,他的女儿也在国家的帮助下获得妥善治疗,病情逐渐好转,这段时期,正是中国密码学发展迈入新阶段的关键时期,曾肯成所主导的多项研究成果,为我国自主加密体系的建立提供了坚实基础,他提出的“代数密码”模型,更是被认为是对抗外部技术封锁的有力武器。 后来,曾肯成荣获国家科技进步一等奖,他的女儿也继承了父亲的志业,投身于密码学领域研究,这不是简单的父女传承,更是一种精神血脉的延续,曾肯成的选择,影响的不只是一个家庭的命运,更影响了一代科研工作者的信仰与立场。 许多年后,有人回忆起这段往事时说:“在利益面前,曾教授没有动摇;在亲情面前,他没有妥协;在威胁面前,他没有退缩,”这不是一句简单的评价,而是一代中国科学家身上那种深沉而坚定的信仰写照。 信息来源:中国科学技术大学档案文博院《曾肯成:国家秘密的守护者》