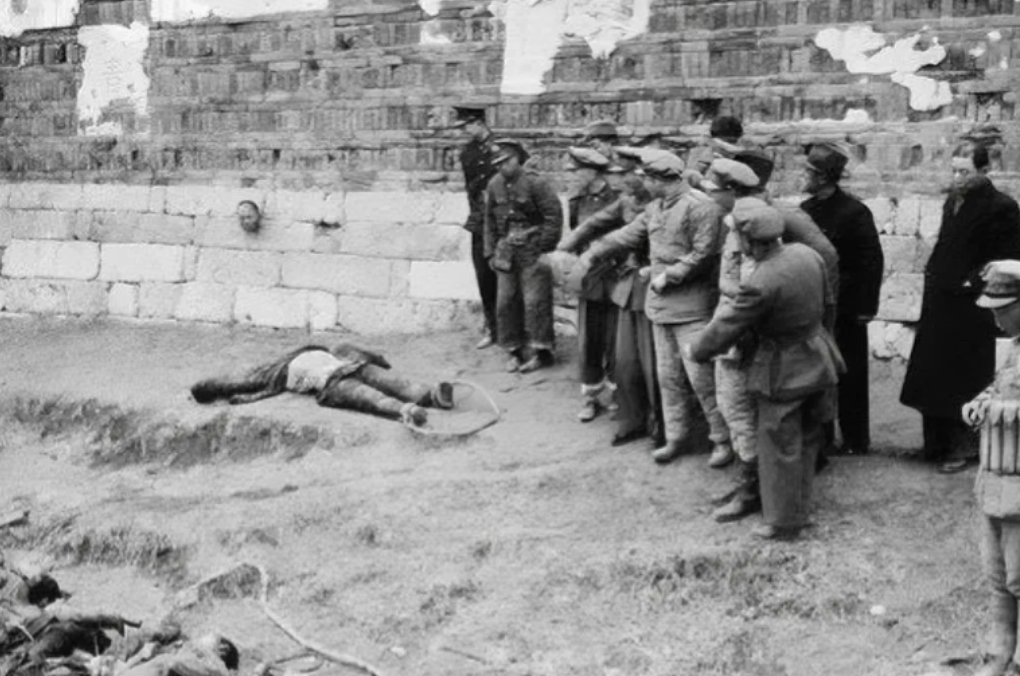

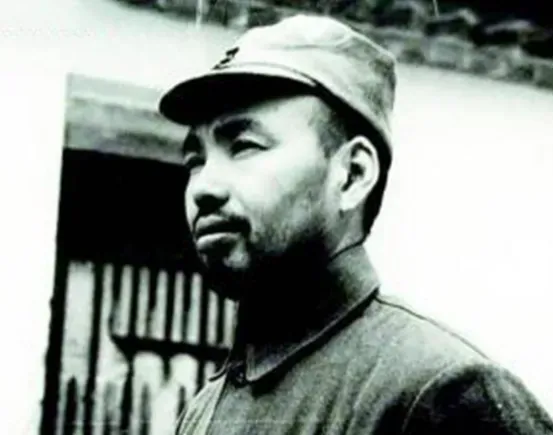

得到邓小平批准,杜义德携机枪回老家为父报仇,一战消灭百余仇人 杜义德,原名杜裕民,1912年出生于湖北省黄陂区塔耳岗磨盘村,一个深受贫困和苦难折磨的农民家庭。在当时社会的底层,他的家庭经历了剧烈的社会和政治动荡。杜义德的父亲是一个租种农民,家庭财务状况堪忧,几乎每年都要将大部分粮食作为地租上交给地主。在这样的环境中,杜义德的性格逐渐形成了对不公和压迫的深刻敌视。20世纪20年代末,他加入了中国共产党,并在红军中逐步提升至政委的重要职务,成为了一名坚定的革命者。 1947年秋天,正值解放战争的关键时刻,杜义德面对家族之仇,特地前往邓小平处请假报仇。在此之前,杜义德的父亲曾惨死于地主手中,这种个人与集体的双重仇恨使得杜义德的复仇充满了正义与个人情感的双重性。邓小平理解并批准了杜义德的行动,这不仅是对杜义德个人情感的尊重,也是对抗击地主势力、保护农民利益战略的延续。 在接受了邓小平的批准后,杜义德心怀沉重的复仇任务,带着一挺重型机枪,悄然回到了他的老家,湖北省黄陂区的塔耳岗村。这个小村庄坐落在低矮的丘陵和稀疏的林地之间,穿行其间的小路蜿蜒曲折,尽显几分荒凉与宁静。然而,这表面的平静掩盖不了杜义德心中沉甸甸的复仇重担。 村子的外围,几栋破败的农舍零星散布,田野里长满了荒草,远不如杜义德记忆中的繁荣景象。当日的辉煌与欢声笑语已被岁月冲刷得无影无踪。此刻的他,站在村头老槐树下,眼神坚定而冷厉,背负着机枪,犹如战场上即将发动攻击的战士。 他深吸一口气,步伐坚定地向村中央行去。村中央有一片开阔地,曾是村里的集会场所,现在却是地主武装分子的聚集地。随着杜义德的到来,那些正在交谈的地主武装分子逐渐察觉到了异常,纷纷转头望向他。空气中弥漫着紧张与恐惧的气息。 杜义德没有犹豫,迅速地装填机枪,瞄准那些聚集在一起的地主武装分子。机枪的咆哮声划破了村庄的宁静,密集的子弹如同雨点般倾泻而下,那些曾经嚣张跋扈的地主武装分子无处可逃。他们试图躲避,惊恐地四处奔跑,却无法逃出杜义德的火力网。 杜义德的眼中没有丝毫的犹豫或怜悯,他知道这是正义的行动,是为了父亲以及所有受害者的血仇。他的机枪一次又一次地调整射击角度,确保每一发子弹都能发挥其应有的作用。村庄中的尖叫声、哭泣声和求饶声此起彼伏,但杜义德依旧冷酷地执行着他的复仇任务。 随着时间的推移,原本喧嚣的村庄逐渐沉寂下来,只剩下断断续续的呻吟声和机枪的回响。地上散落着的尸体和血迹,见证了这场复仇的残酷和必要性。杜义德站在村中央,四周一片狼藉,他的身影在夕阳的映照下显得格外孤独和坚定。 最终,当确认所有的敌人都已被清除后,杜义德将机枪收好,静静地站了一会儿。他的目光在村庄的每一个角落徘徊,仿佛在寻找那些逝去的亲人的影子。然而,他知道,这次的复仇虽然为父亲和其他村民的冤死得到了一定的补偿,但失去的生命和岁月无法复返。 清理完战场后,杜义德离开了那个满载着痛苦记忆的村庄。他的脚步沉重,每一步都仿佛踏在过往的回忆之上。夕阳西下,长影斜拉,整个村庄被投入了一片阴影之中,似乎也为这场血腥的复仇画上了一个悲伤的句号。 在杜义德离开的路上,他没有回头,因为他知道,尽管复仇得以实现,心中的伤痕和村庄的创伤却难以愈合。但他也明白,这是必须做的事,为了那些无法为自己发声的无辜者,为了那些在地主残暴统治下失去生命的人们。 随着杜义德的离开,整个事件也逐渐在村民们的心中留下了深刻的烙印。村庄的老人和妇孺目睹了整个复仇过程,他们的表情复杂,既有对杜义德英勇行为的敬畏,也有对未来未知命运的忧虑。他们知道,虽然暴力不能彻底解决问题,但在那个动荡的年代,这样的手段或许是必须的手段。 这场行动虽然结束了,但它的影响却深远。对杜义德而言,这不仅仅是个人的复仇,更是一种对正义的坚持,对过往不公的一次清算。他的行为在当地乡亲中传为佳话,也为他后来在军中的生涯增添了一份传奇色彩。 这场复仇行动虽然结束了地主武装的统治,为村民们带来了短暂的平静和安全,但更多的是给那些生活在底层的普通人带来了希望。希望在未来的日子里,无论面对多大的困难和挑战,他们都能拥有反抗不公和争取自身权利的勇气和力量。 报仇成功后,杜义德重新回到了战场,继续参与到解放战争中。在随后的几十年里,他的军事生涯和政治生涯达到了顶峰,包括在抗美援朝战争中担任重要职务。他的行为在党内外赢得了极高的尊敬和认可,1955年被授予中将军衔。杜义德在2009年去世,享年97岁,他的一生是对国家和人民深深的献身和卓越贡献的象征。