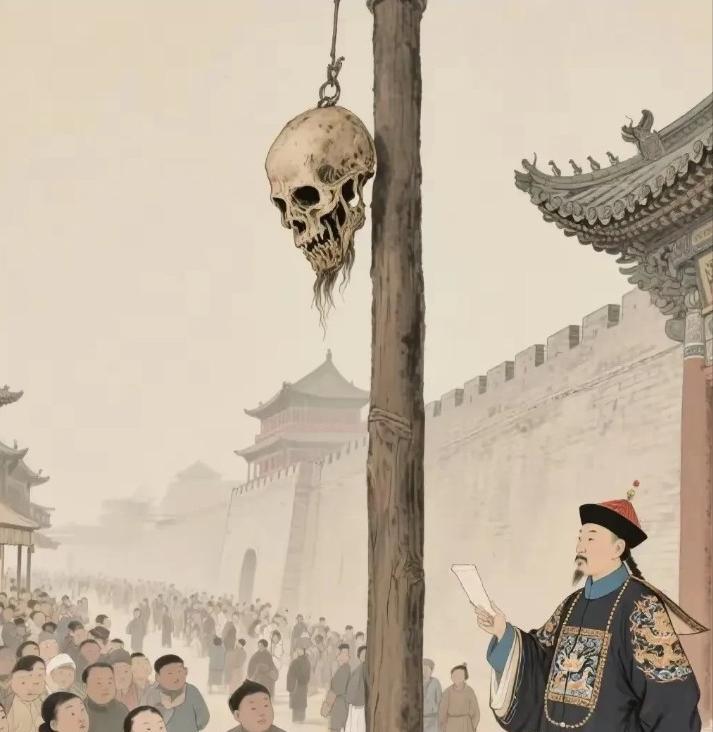

清朝时期流行着一种现象叫做“宰白鸭”,其实质残忍至极,一些父母亲自参与陷害子女,连审案官看了都于心不忍。 那么“宰白鸭”究竟是什么呢?用通俗的话来讲,“宰白鸭”就是替死鬼去顶替别人的罪名。 据《清实录》所记,“宰白鸭”这个用词最早出现在乾隆年间,到清末时这种现象在社会上屡见不鲜。 “宰白鸭”事件中顶替者多是贫苦家庭的孩子,他们被父母当作换取钱财的工具,去替权势子弟顶罪。 从根源来说,“宰白鸭”最早出现在东汉时期,当时并没有“宰白鸭”这种叫法,但本质上大同小异。 东汉末年,天下陷入混乱,官场腐败现象非常严重,百姓的生活疾苦无比,许多百姓迫不得已只能沦为草寇,到处烧杀抢掠。 当时的官兵纪律涣散,办事能力极差,所以不得不通过发布悬赏来对付这批人,有了悬赏这种东西后,许多人为了求财生存开始动了歪心思。 有人为此残忍杀害自己的好友,而有人把自己的妻儿子女杀害,冒充悬赏对象去领赏金。 这种现象在当时极为普遍。到了清朝时期这种现象到达顶峰,清王朝不断采取措施对这种现象予以禁止,但都作用不大。 翻看清朝的案件记录,就可以看到两起经典的“宰白鸭”案件。 第一个案件,是乾隆时期郑板桥所遇“宰白鸭”案。 郑板桥是知名画家,他曾在一地担任知县,有一次他奉命处斩一名侵犯民女的罪犯。 行刑前一日,郑板桥去监狱视察死刑犯,当看到凶手时他震惊不已,所谓的罪犯竟是一个仅有10岁的儿童,郑板桥顿感事情有蹊跷。 于是郑板桥就和这个孩子聊了起来,当问起作案细节时,这个孩子答一段停一段,逻辑漏洞百出,许多细节根本就答不上来。 在郑板桥的悉心劝导下,这个孩子最终说出了真相。 原来他是替当地一个富豪的公子顶罪,他的父母收了富豪六百两银子,然后强迫他背下供词后将他送到狱中。 这个小孩便是用来宰的“白鸭”,郑板桥心生怜悯打算救一救这个孩子。 他将这件事上奏到朝廷,凭借在朝的威望和皇帝的信任,刑部介入调查此案,最终那位富家公子被捉拿归案,招供了所有罪行。 第二个“宰白鸭”案件,是嘉庆年间陈鳌所遇案件,这是一桩杀人案。 死者是一个身材高大强壮的男子,而凶手却是一个才16岁瘦骨嶙峋的少年。 这次和郑板桥遇到的情况有所不同,陈鳌在审理时,这个少年的供词逻辑通顺、对答如流,丝毫没有破绽. 但与常人的表现大相径庭,少年没有喊冤没有狡辩,完全是一副求死的架势。 陈鳌推测这是一桩“宰白鸭”案,于是夜深时他就来到牢中与少年交谈,陈鳌试图晓之以理动之以情劝导少年说出真相,但少年无动于衷,供词没有任何变化。 正当陈鳌准备离开时,少年叫住了他,终究是对死亡的恐惧令这位少年说出了真相。 他的情况与许多“宰白鸭”案件相同,都是父母收了钱逼迫他前来顶罪,少年出于对父母的孝顺,就在庭上咬定供词,无论如何都不松口。 最终在陈鳌的帮助下少年无罪释放,真正的凶手被捉拿伏法,受到严惩。 “宰白鸭”现象在清朝流行的原因: 一是官场黑暗腐朽,乱象频起。 二是古时候搜集证据的手段不像当今这么发达,许多证据难以深挖。 三是民间百姓生活贫苦,为了生存不得不让子女去充当待宰的“白鸭”。 随着清王朝的覆灭,“宰白鸭”现象逐渐减少,但想起这种残忍的事还是让人毛骨悚然。 都说可怜天下父母心,可有些人早已突破人性的底线,为了钱财连亲情都可以随意抛弃,这不免让人叹息。

我爱我家

以前有,现在有,将来还会有。

Paradise 回复 05-06 13:15

这和读书有什么关系?

江渐月 回复 05-07 20:45

[抠鼻]新中国不会有这种事了。

小猫最棒了

虎毒不食子。但人这种东西却很爱嚼自己的亲骨肉。

风中的云彩

起码过去还有监斩,还有公开行刑,还有个踢死的,现在你能看见什么,一纸公文????

明月清风

验明正身是笑话