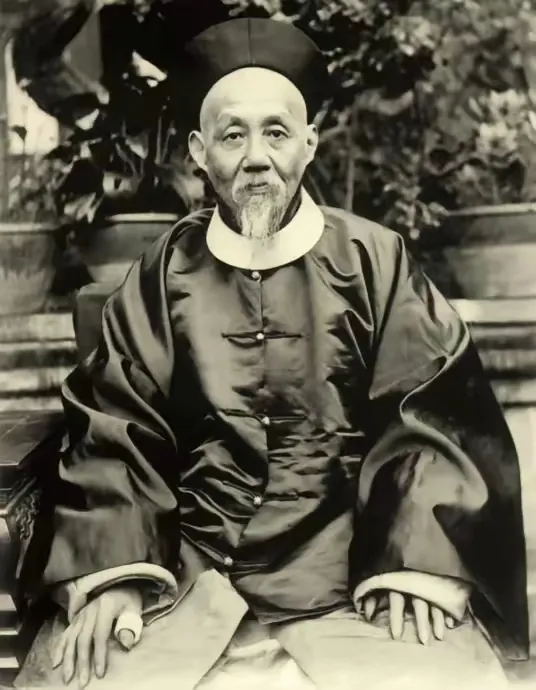

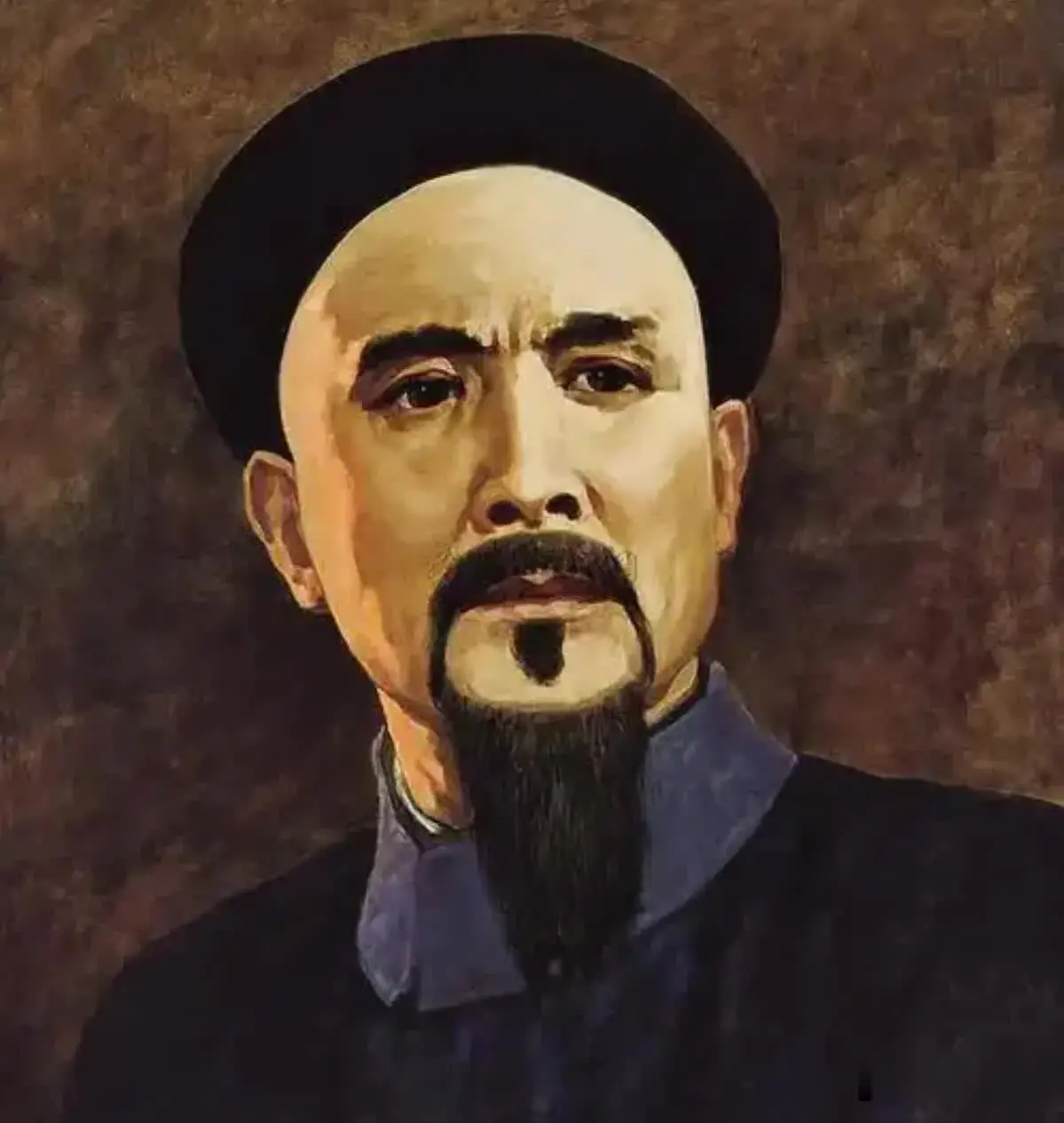

1909年,晚清重臣张之洞病重垂危时,给子孙留下遗嘱:“人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗。望你们勿忘国恩,勿坠家风,必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流。” 病榻前的烛火跳动着,把老人枯槁的面容映在窗纸上。外头候着的仆人们听见屋里传来断断续续的咳嗽,有个年轻小厮红着眼眶嘀咕:"老爷连棺材板都要用家里旧门板改,这算哪门子一品大员?"这话被管家听见,抬手就给了他一记后脑勺:"你小子懂个屁!老爷在武昌造铁厂那会儿,洋人送的金怀表都直接扔进熔炉。" 这话倒是不假。当年张之洞督办汉阳铁厂,英国商人捧着鎏金镶钻的钟表来套近乎,他眼皮都不抬:"本官治下,只收得动钢铁,收不动人情。"后来那价值连城的西洋玩意,真就跟着铁矿石一起化成了滚滚钢水。这事在官场传开,同僚们背地里都笑他"张铁头",当面却不得不竖起大拇指——毕竟满朝文武,能在慈禧太后跟前直言"科举误国"的,也就这么个硬骨头。 要说最让张之洞痛心的,还得数那年冬天。亲侄子打着他的旗号在汉口圈地,被百姓举着"官绅勾结"的牌子堵在衙门口。七十岁的老爷子冒着大雪赶去,当街把侄子官服扒了,转头对冻得发抖的百姓长揖到地:"张某治家不严,给父老乡亲赔罪了。"后来家谱里添了条新规:张家子孙凡借势欺民者,死后不得入祖坟。 如今老爷子躺在老榆木床上,枕边就摆着用了二十年的青布荷包。管家记得清楚,那年朝廷补发拖欠的养廉银,整整八百两雪花纹银堆在案头,老爷子眼皮都没抬:"拿去,给武昌师范学堂添三十套几何仪器。"荷包里头常年就几枚铜钱,有回进宫面圣找不到碎银打赏轿夫,还是随从偷偷垫的钱。 外头忽然响起脚步声,留学归来的长孙捧着《天演论》冲进来,看见祖父的模样又猛地刹住脚。老人浑浊的眼睛突然亮了,枯枝似的手指死死抓住孙子的西装袖口:"严几道先生译的?好...好...记住,新学堂要办,老规矩也不能废..."话没说完,攥着书页的手就松了。那本讲"物竞天择"的洋书,轻轻落在绣着补丁的锦被上。 京城来的电报员在门房等着收丧报,听见里头哭成一片,忍不住跟门房老赵打听:"张中堂真没给子孙留产业?"老赵朝地上啐了口唾沫:"留了!武昌三镇的火车汽笛声,汉阳铁厂的大高炉,还有全中国头一份的师范学堂——你听听,这些产业够不够响?" 二十年后的清明节,汉口码头扛活的苦力们歇晌时还在念叨:"要是多几个张大人这样的官,咱这苦命人说不定能少挨几顿鞭子。"他们不知道的是,江对岸的武昌高师课堂上,有个穿长衫的教书先生正指着地图上的东三省,声音沙哑得像生锈的铁轨:"同学们看仔细了,当年张公筹建汉阳铁厂,为的就是不让洋人的铁轮碾进咱们的土地...

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。