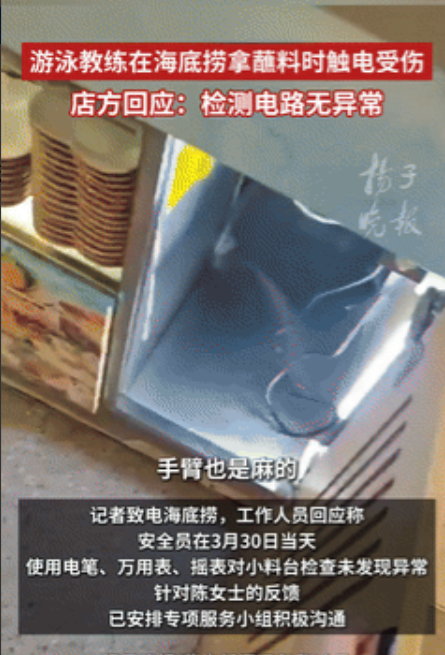

“讹天讹地讹空气?”江苏苏州,一女子称在海底捞被电伤,手臂出现乏力麻木等症状,已经治疗半个月了,之后还要再进行两三个月康复治疗,要求海底捞赔偿!海底捞负责人回应:顾客之前挽过头发,可能是静电导致,不排除是女子自己的责任!网友:如果漏电,为什么就一个人受伤?

2025年3月30日晚,苏州观前街的海底捞门店热气蒸腾,32岁的陈敏拧开酸梅汤瓶盖,金属拉环与瓶口摩擦的瞬间,她突然感到指尖传来针刺般的麻痛——这个在泳池边度过12年的游泳教练,对身体的异常感知异于常人。

她盯着调料台的不锈钢边缘,手背泛起的红痕像道微小的闪电。

监控录像记录下19:47分的场景:陈敏左手扶着调料台边缘,右手搅拌麻酱时突然缩手。

她后来描述那种感觉:"像是被细针扎进指腹,电流顺着手臂爬向肩膀。"

门店电工五分钟内完成电路检测,插座电压稳定在220V,金属台面接地电阻符合标准,甚至用测电笔反复扫过所有金属部件,均无漏电迹象。

"可能是静电吧?"店长王建军指着陈敏的羊毛衫,"刚才看见您挽头发,化纤衣物摩擦容易产生静电。"

他递上热毛巾时,注意到这位常客的手臂并无明显外伤,只是反复揉搓肘关节。

三天后,陈敏的游泳课不得不暂停。

市立医院的肌电图报告显示:"右上肢神经传导速度减慢",诊断书上的"电击伤待查"让她想起十年前学员在泳池触电的事故——那时她曾跳进带电的水池救人,对电流的破坏力刻骨铭心。

"我们每天要接触几百个顾客,从未发生过漏电事故。"王建军调出近半年的设备维护记录,每两周一次的安全巡检单上,电工的签名清晰可辨。

但陈敏的代理律师提出质疑:"静电电压虽高却瞬间释放,如何解释持续半个月的神经损伤?"

4月17日的协商会上,双方的分歧在监控录像的逐帧分析中凸显。

火锅店提供的工业安全报告显示,事发时室内湿度45%,具备产生静电的环境条件;而陈敏的医疗团队拿出《电击伤临床诊疗指南》:"低电压电击也可能导致迟发性神经损伤,需结合接触史综合判断。"

当陈敏展示近3000元的治疗费票据时,王建军递上和解方案:

"我们可以承担15天的治疗费用,但需要您配合做一次环境静电测试。"

检测结果在第三方机构出具的报告中尘埃落定:陈敏当天穿着的羊毛衫带电电压达8000V,调料台金属边缘因清洁时使用化纤抹布,表面电阻异常升高,两者接触瞬间产生的静电放电,在特定角度下造成神经末梢刺激。

这个结论让双方都松了口气——既非设备故障,也非主观臆断。

同类事件在消费纠纷中并不鲜见:2023年上海某餐厅,顾客称被餐桌金属腿电伤,最终因无法证明设备故障败诉;2024年初北京商场,儿童触碰扶梯扶手产生静电惊吓,品牌方以"环境因素"免责。

这些案例共同指向一个核心:在难以捕捉的"瞬间伤害"中,责任认定依赖于科学检测与合理推断的平衡。

事件最终以海底捞补偿医疗费、陈敏接受静电防护建议告终。

当她再次走进火锅店,看见调料台旁多了台离子风机,服务员递来的围裙换成了棉质面料。

王建军在员工培训会上展示那张静电检测报告:"每个火花闪现的瞬间,都藏着安全意识的缺口。"

"真相往往在细节的褶皱里。"

这场持续20天的纠纷,暴露出公共场所安全保障的复杂维度,它不仅是电路检测报告上的合格章,更是对顾客体验的敏锐感知。

当我们在火锅店享受服务时,那些金属餐具的温度、化纤织物的摩擦声、甚至空气的湿度,都可能成为安全与风险的交界线。

所谓"极致体验",始于对每个细节的敬畏。

静电虽然无形,却能成为信任的试金石——如何在科技检测与人文关怀间找到平衡,如何让安全保障从冰冷的制度变成温暖的守护,或许才是这起"触电"事件留给行业的真正启示。

对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论!