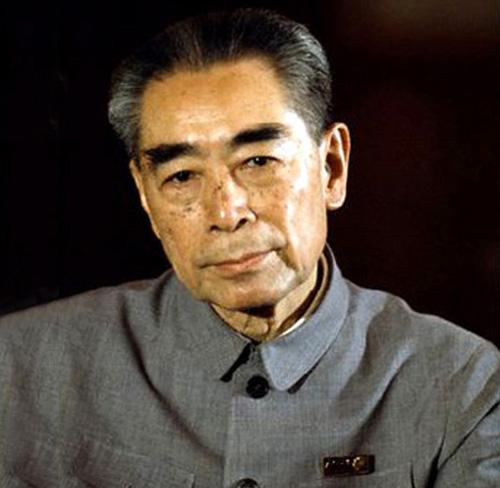

1958年2月,周总理访问朝鲜时,白天和大家谈笑风生,晚上回到住处后,就一个人喝闷酒,借酒消愁,是什么原因呢? 1958年2月,朝鲜平壤依旧笼罩在寒冬的余威中,但对于访问此地的中国代表团而言,却并不觉得冷。 鲜花、掌声、热情的拥抱铺天盖地,这是一次高规格的国事访问,代表团的首脑人物,是中国国务院总理周恩来。 白天的周总理精神饱满,与朝鲜领导人金日成交谈甚欢,也与当地百姓亲切互动,所到之处,皆是一片祥和与融洽。 摄影记者抓拍下来的镜头里,他总是温文儒雅,笑容可掬。 可到了夜晚,当热闹退去、灯光熄灭,周总理却独自一人坐在临时住处的书桌前,面前摆着一瓶酒。 他不常饮酒,此刻却是一杯接一杯,默然无语,只有窗外北风拍窗的声音,似乎在为他的沉默作伴。 没人知道,这位共和国的总理,心里正翻涌着怎样的苦闷。 这一年,是共和国走向“大跃进”的起点。全国上下热情空前高涨,号角吹响:“钢铁产量三年超英,五年赶美!”“亩产万斤不是梦!” 从农村到城市,从工厂到田野,一股“人有多大胆,地有多大产”的狂热正席卷而来。 表面上看,一切都是一派欣欣向荣,红旗招展,捷报频传,新闻纸张几乎每天都在刷新记录。 中国,仿佛真的就要一跃而上,直追西方列强。 作为国务院总理,周恩来看得更清楚,他不是不希望国家强盛,不是不希望赶超世界,他比任何人都希望中国摆脱积贫积弱、重振山河。 但他也明白:经济发展必须遵循客观规律,不能靠激情驱动,也不能靠口号推动。 “不能这么快,不能这么冒进。”这是他在多次会议中反复强调的立场。 他并非没有尝试过说服毛主席,在一次重要会议上,周总理坦率地提出,应暂时减缓步伐,夯实基础,稳定发展。 他说:“我们现在就像一辆开得太快的列车,如果不及时减速,脱轨是迟早的事。” 但毛主席却另有考量,在他看来,这是历史赋予中国的机遇,中国要趁西方还未调整好阵脚时,一举赶上甚至超过。 “你是太谨慎了,恩来。”毛主席说,“我们要鼓干劲,不要泼冷水。” 二人并非敌对,而是基于不同视角的分歧,主席看重历史节点和战略机会,总理则更注重现实条件与政策的可行性。 他们之间的讨论,时而激烈,时而克制,但终究未能达成一致。 周恩来并不是一个轻易妥协的人,但他也清楚,他不能公然与主席对着干。 这不是个人之间的争执,而是关系国家命运的战略走向。 而在这个体制中,毛主席的意志就是方向,周恩来虽贵为总理,权力却有限。 他曾想过辞职,那段时间,他曾向身边亲信私下流露:“我不适合再做这个位置了。” 可主席不许,毛主席甚至劝他:“你不能走。你不在,别人更容易犯错误。”这话总理懂,也承认。 但理解不等于认同,于是,他只能留下来,看着越来越多“浮夸风”卷土重来,看着虚报的产量数据被当成“胜利果实”,看着农民被组织起来炼钢,荒了地、误了农。 陈毅元帅是他屈指可数的可以推心置腹的朋友,有一次,两人在深夜谈话,陈毅一边喝酒,一边说:“我有时候真不知道我们这样是不是对的。” 周总理轻轻摇头,没说话,眼里却泛着一丝疲惫。 他不能说,也不能多说。 他所代表的,不只是一个人,而是一种希望、一种信任。 他明白他要留下,是为了在未来的某个时刻“收拾残局”,是为了尽可能地减少损失。 参考资料: 《我的伯父周恩来》 八卦手册说TA