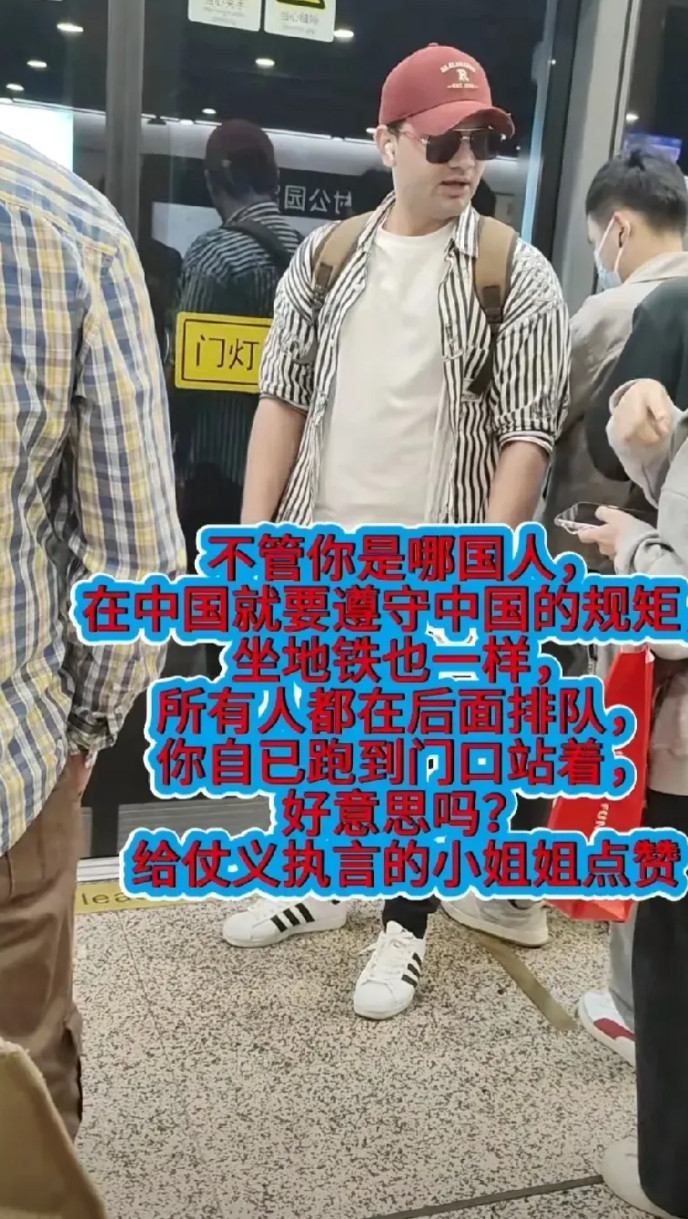

谁来了都一样!4月29日,外国男子地铁插队,女生好心用英语劝说,他却冲女生说到:“我不是中国人,我听不懂中文”,一旁的大叔坐不住了。

2025年4月29日早高峰,北京地铁4号线菜市口站的自动扶梯上,人流如潮水般向闸机口涌去。

28岁的陈雨薇夹在人群中,看着前方蜿蜒的队伍,习惯性地掏出手机查看实时客流——这是她在跨国公司工作的第3年,也是每天通勤必做的准备工作。

穿灰色卫衣的外国男子出现在安检区时,陈雨薇正在给交通卡充值。

他背着磨损的登山包,目光在排队人群中快速扫过,突然转向绿色通道,试图从两名学生中间挤过。

"Excuse me,please queue up."(请排队)陈雨薇用英语提醒,声音在嘈杂的广播声中显得格外清晰。

男子转身时,陈雨薇注意到他胸前的徽章印着某国际学校标志。

"I'm not Chinese,I don't speak Chinese."(我不是中国人,听不懂中文)男子的英语带着东欧口音,嘴角扬起的弧度里藏着一丝挑衅。

这句话像块石子投入平静的湖面,周围乘客的目光纷纷聚焦到闸机口。

陈雨薇的手指在手机屏幕上停顿半秒——她想起上周在国贸遇见的外籍同事,对方主动为孕妇让座的场景。

"Whether you're Chinese or not,you need to follow the rules here."(无论是不是中国人,都需要遵守这里的规则)她的英语带着商务谈判般的冷静,同时提高音量让周围乘客听见,"This is Beijing Metro,not a free passage."(这里是北京地铁,不是自由通道)

男子的脸色开始变化,手指无意识地摩挲着登山包拉链。

此时,队伍里传来一个低沉的声音:"小伙子,听不懂英文咱就说中文。"

穿藏青色夹克的中年男子走上前,手腕上的公交卡还滴着刚刷过的水渍,"在哪都得守规矩,全世界到哪都得礼貌排队,跟你是哪国人没关系。"

中年男子姓王,是附近胡同里的修车师傅,他的话像打开了某个开关,原本沉默的乘客们开始小声附和。

陈雨薇看见一位戴眼镜的大爷掏出手机录像,穿职业装的女生在社交媒体上实时直播,就连一直低头看手机的中学生,也悄悄将身子侧向插队者,形成一道人墙。

最具冲击力的是闸机口的地铁安全员——他原本在维持秩序,此时特意走到男子身边,用中英双语重复着《北京市轨道交通乘客守则》。

男子的目光扫过周围严肃的面孔,落在安全员胸前的工作牌上,那里清晰印着"中华人民共和国交通运输部监制"的字样。

当外国男子最终走向队伍末端时,地铁进站的提示音刚好响起,陈雨薇看着他融入排队的人流,发现他的登山包侧袋露出半本《中国文明旅游手册》——封面的长城图案在灯光下泛着哑光,与他方才的傲慢形成微妙对比。

王师傅在闸机口停顿片刻,转身对陈雨薇说:"闺女,咱中国人不是排外,是讲道理。"

这句话让她想起公司外籍高管常说的"入乡随俗",此刻在这里有了更具体的注脚。

地铁车厢内,刚才的冲突已被新的客流冲淡,但手机里的现场视频,正在社交平台获得20万次转发,评论区满是"规则面前人人平等"的留言。

这场冲突并非孤例,2023年,上海迪士尼乐园内,某外籍游客因插队与工作人员发生争执,最终被列入黑名单;2024年初,广州火车站,非洲留学生因拒绝安检推搡工作人员,被依法行政处罚。

这些事件共同指向一个核心,在全球化城市中,"外籍身份"不应成为规则的豁免符,公共秩序的天平上,从无国籍之分。

北京市文旅局2023年调研显示,87%的外籍常住人员认可中国公共秩序,但仍有3.2%的不文明行为集中在交通出行领域。

陈雨薇的遭遇,恰是这种文明碰撞的微缩样本。

"文明的尺度,在于对待陌生人的态度。"

这场发生在闸机口的小冲突,照见的不仅是个体的规则意识,更是一个城市对待"差异"的包容与坚守——我们欢迎所有尊重规则的客人,却也绝不纵容任何践踏公序的行为,无论对方来自哪个国家。

"真正的文明,是把规则刻进潜意识。"

当外国男子学会排队的那一刻,他收获的不仅是一张地铁票,更是对这座城市文明底线的认知。