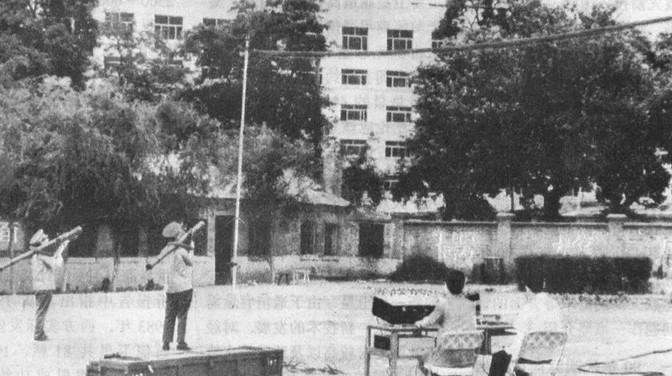

1974年在北京的一次秘密会议上,三枚萨姆-7便携式单兵防空导弹的归属问题,是主要内容。会议由国家计委副主任李人俊主持,与会者包括空军的一位负责人、国防工办的一位副主任和国防工办科技局局长刘正栋。 空军那边很直接:实战需求摆在眼前,导弹能帮飞行员和防空部队熟悉性能,提升战斗力。国防工办的副主任另有打算,觉得交给研究所研究红外制导,能为未来的空空导弹攒经验。刘正栋却跳出来说,干脆测绘仿制,既能快速装备部队,又能补上便携式防空导弹的空白。三方各有道理,谁也不肯让步。 李人俊是会议的灵魂人物。生于1914年浙江温州,他从革命年代走来,干过新四军后勤,管过华东财经,后来在燃料工业部和建筑工程部都留下过足迹。1972年当上国家计委副主任,分管国防工业,他对技术和管理两手抓,经验老到。1974年这场会,他得平衡各方利益,还得盯着国防大局。 刘正栋是国防工办科技局局长,军工领域的行家。他对萨姆-7的技术细节门儿清,提出仿制的主张,既务实又前瞻。空军负责人代表部队,强调实战急需,立场硬朗。国防工办副主任则偏科研,着眼长远技术积累。 会议上,空军先喊话要导弹,刘正栋紧跟着推仿制路线,副主任则力挺研究。争来争去,李人俊拍了板:仿制最靠谱,既能解燃眉之急,又能为将来铺路。最终,大家点了头,导弹归属定了——仿制生产,型号定名“红缨-5号”。 决定一出,1975年国务院和中央军委正式立项。辽宁省国防工办挑头,119厂负责设计和总装,朱玉池、肖林当总设计师,王昭惠做副手,隋芸生管行政。研发不是一帆风顺,发动机低温下老熄火,导引头还总被振动干扰。团队硬着头皮做了几百次试验,才把问题啃下来。 1975到1976年,东北试验场搞了17发模型弹测试,验证了弹体和发动机。1976到1978年,又打了18发遥测弹,确认控制系统没毛病。1978年9月,闭合回路试验却翻了车,4发全脱靶。回去一顿分析,调整后再试,1979年终于成了。 1980年4月,射手孟庆云扛着导弹,三发出去一发命中,实战能力有了眉目。同年10月定型试验启动,早炸事故让进度卡了壳。团队熬夜复盘,1982年底到1983年春,23发打出22发命中,算是大功告成。1985年4月,红缨-5号正式定型,开始量产。 红缨-5号的技术亮点不少。它的红外制导和便携设计,直接填补了中国在单兵防空导弹上的空缺。相比萨姆-7,红缨-5号在可靠性和适应性上做了改进,比如解决了低温燃烧问题。1986年,上海机电二局又搞出红缨-5号甲,导引头和战斗部都升级了。 1984年国庆阅兵,这家伙在长安街亮相,部队扛着它走过,挺拉风。80年代末,阿富汗战场上红缨-5号露了脸,击落了好几架敌机。巴基斯坦看上了,引进了技术,弄出安扎-1,后来还升级成安扎-MK2,卖到了国外。如今,“红缨”和“前卫”系列成了中国军售的招牌货。 李人俊后来继续在国家计委干,1983年还参与搞了中国石油化工总公司,1999年去世,85岁。刘正栋在国防科技圈一直有影响力,红缨-5号是他职业生涯的高光。空军负责人和国防工办副主任也在各自岗位上出力,他们的名字没怎么留下来,但贡献跑不了。 这场会议不简单,三枚萨姆-7的归属之争,直接催生了红缨-5号。它不只是技术活儿,更是决策的智慧。中国导弹技术从这起步,后来一步步走到今天,挺不容易的。当年那帮人眼光毒,干事实在,硬是把有限的资源玩出了大花样。