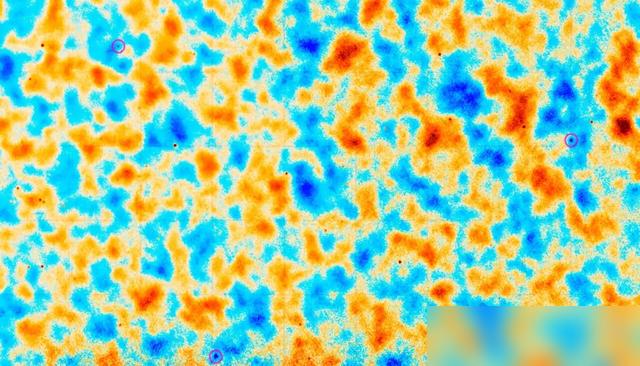

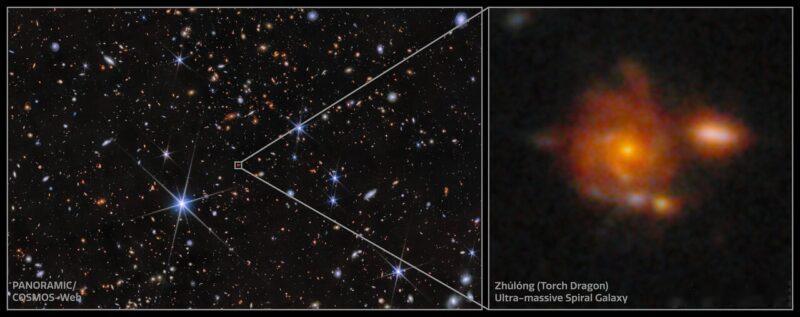

中法卫星揭开宇宙婴儿期面纱!伽马暴背后的科学革命! 2024年6月22日,中法两国科学家共同研制的天文卫星天基多波段空间变源监视器(SVOM)搭载长征二号丙运载火箭升空。这颗被科学家称为“混血风筝”的卫星,由中法团队耗时20年打造,旨在捕捉宇宙中最剧烈的爆发现象,伽马射线暴(GRB)。截至2025年4月,SVOM已探测到111例伽马暴,其中一例来自宇宙诞生仅7亿年的“婴儿时期”,其光线跨越130亿年抵达地球,刷新了人类对早期宇宙的观测纪录。 SVOM的诞生源于中法两国在航天领域的深度合作。2005年,中方提出的SVOM项目与法方ECLAIRs卫星计划合并,2006年两国签署合作备忘录。卫星搭载四台核心仪器:中方研制的伽马射线监视器(GRM)和可见光望远镜(VT),法方提供的硬X射线相机(ECLAIRs)和软X射线望远镜(MXT)。 这些设备协同工作,实现了从伽马射线到可见光的多波段观测,并具备全球最快的响应速度,从发现伽马暴到触发地面望远镜仅需5分钟。 卫星的突破性发现不仅验证了其技术实力,更揭示了伽马暴研究的新方向。例如,2024年10月1日,SVOM探测到一例持续10秒的富X射线暴,联合欧洲甚大望远镜(VLT)和詹姆斯·韦布望远镜确认其伴随超新星爆发,为伽马暴与恒星死亡的关联提供了直接证据。而2025年3月发现的宇宙早期伽马暴(红移值7.3),则让科学家首次窥见宇宙“婴儿时期”的恒星形成活动。 在浩瀚宇宙中,伽马暴如同转瞬即逝的烟花,却承载着破解宇宙演化密码的关键。SVOM的成果不仅是技术胜利,更是人类合作探索未知的典范。 伽马暴研究的意义远超天文学范畴。这类爆发在毫秒内释放的能量超过太阳百亿年总和,其起源涉及黑洞形成、中子星并合等极端物理过程,甚至可能与引力波事件相关联。SVOM捕捉到的特殊案例,如多次光学巨耀发、延迟余辉等现象,正在挑战现有理论模型。 例如,厚壳层喷流伽马暴的发现,暗示恒星死亡时喷流与星际介质的相互作用比预想更复杂;而红移7.3的爆发事件,则为研究第一代恒星提供了珍贵样本。这些发现印证了魏建彦的观点:“SVOM的观测能力将推动天文学进入多信使、多波段的新阶段。” SVOM的成功也为中国航天技术提供了“弯道超车”的契机。以往伽马暴观测领域长期由欧美主导,而SVOM凭借独特的天地协同能力,首次实现了卫星与地面望远镜的“5分钟响应闭环”。这一技术突破不仅源于中方在北斗短报文系统、高精度姿态控制等领域的积累,也得益于法国在X射线探测器和甚高频通信网络上的经验。 中国卫星创新研究院工程师透露,SVOM的载荷协同模式已被纳入下一代暗物质探测卫星的设计参考。科学竞争的本质不是零和博弈,SVOM用数据证明:当技术共享与目标对齐时,国际合作能催生单打独斗难以企及的创新。 中法合作的深层价值,在于跨越文化与技术壁垒的互信。SVOM项目曾因技术路线分歧、元器件禁运等问题多次停滞,但双方始终以科学目标为纽带调整合作模式。正如法国首席科学家贝尔特朗·科尔迪耶所述:“我们从两个团队逐渐融合成一个科学大家庭”,这种合作精神在当今国际形势下尤为珍贵。张永合总结的“科学无界友谊长存”,不仅是发射场风筝上的寄语,更是航天外交的实践哲学。 与美国“雨燕”卫星单极主导的伽马暴探测时代不同,SVOM从设计阶段就强调数据共享与全球协同。通过北斗短报文和法国VHF网络,其警报可实时触发全球观测设备,形成“天地接力”的探测网络。这种开放姿态,让SVOM成为多边科学合作的标杆,正如欧洲空间局专家卡尔·伯奎斯特所言:“将地球的纷争留在地球,太空探索需要全人类的智慧。” 从130亿年前的微弱闪光,到实验室里的数据图表,SVOM用硬核科技架起了连接宇宙过去与现在的桥梁。这颗卫星的使命尚未终结:未来三年,它将继续搜寻黑洞诞生的瞬间、追踪致密星并合的余晖,甚至捕捉引力波的电磁对应体。 在技术壁垒与地缘隔阂日益凸显的今天,科学合作依然是照亮文明前路的星光。 每一幅绚丽图像的背后,都是无数科学家跨越国界的握手。SVOM的探索仍在继续,而它的启示早已超越科学本身,人类对真理的追求,终将让星海成为共同的疆域。