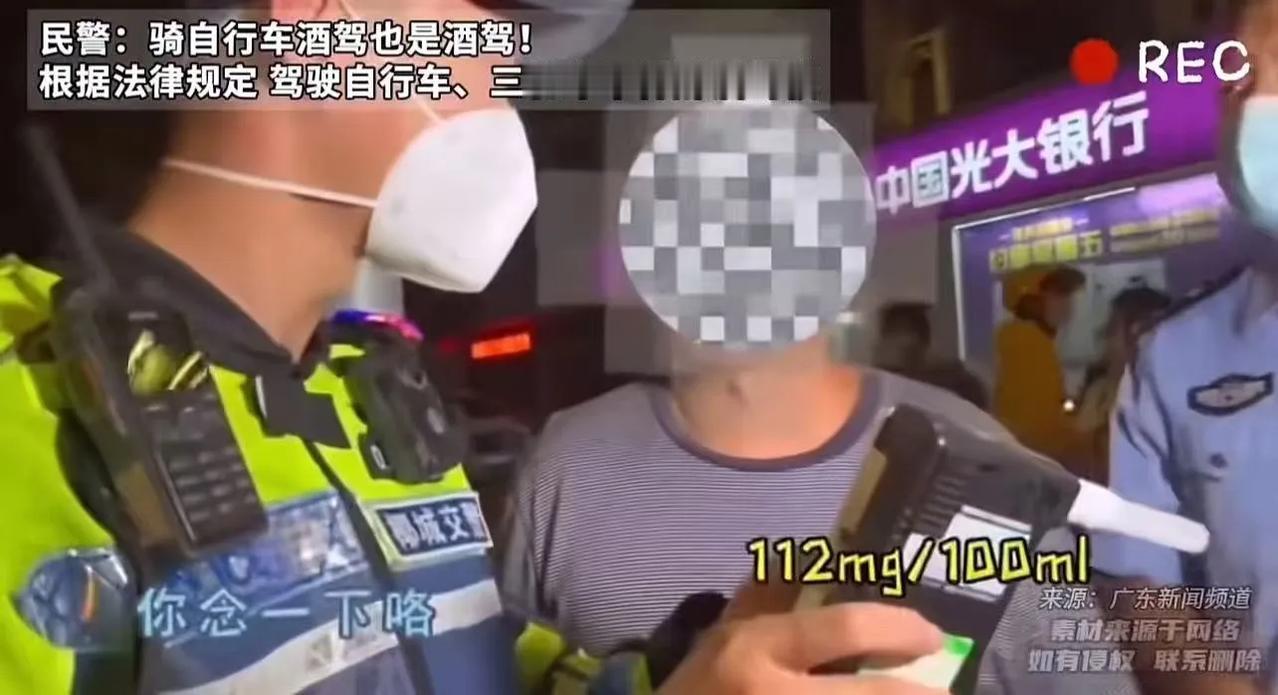

“吃了不懂法的亏!”2022年,男子酒后骑自行车被交警拦住,理直气壮的反问交警:“我骑自行车喝酒,怎么了?”交警:“就算骑自行车,喝了酒也不能骑,这也是酒驾!”网友:第一次知道骑自行车也算酒驾! 2022年秋夜,北京海淀区的秋风带着凉意,中关村大街的查酒驾卡点前,红蓝警灯在车流中划出规律的光影。 傍晚六点,张建军在苏州街的川菜馆与大学室友相聚。 推杯换盏间,他特意提到自己骑共享单车前来:“开车不喝酒,喝酒不开车,我这环保又安全。” 这句被反复传颂的“酒桌金句”,让在座众人纷纷点赞,却没人意识到,即将到来的查处会颠覆他们对“酒驾”的认知。 酒后的夜风带着微醺,张建军跨上单车时,手机导航显示骑行回家需25分钟。 38岁的张建军骑着共享单车拐过街角时,车筐里的酒瓶碰撞声引起了交警小李的注意。 路过中关村广场时,他哼着歌蹬车,直到被交警的手势拦住去路。 “您好,配合测一下酒精。”小李的语气平和,却让张建军愣住:“我骑的是自行车,又不是汽车!” 话虽如此,张建军还是很配合的进行了酒精检测。 检测仪的数字跳动至85mg/100ml,达到醉酒标准,这个数字让他瞬间酒醒。 “根据《道路交通安全法》第89条,”小李指着执法记录仪,“非机动车驾驶人醉酒驾驶,可处50元罚款。您看,法律没说‘机动车’才叫酒驾。” 张建军盯着法条原文,想起半年前同事骑电动车酒驾被查的新闻,突然意识到自己陷入了“交通工具误区”——在法律定义里,“道路通行工具”涵盖机动车与非机动车,酒后操控任何交通工具上路,都可能构成安全隐患。 卡点旁的普法展板上,案例照片触目惊心: 2021年,某市民酒后骑共享电动车撞断护栏,赔偿十万元;2020年,英国游客骑行醉酒撞伤人,被依法驱逐出境。 这些案例说明,酒后骑行的危害虽不及机动车,但在人流密集区域,失控的单车仍可能成为“流动凶器”。 当张建军在处罚决定书上签字时,手机里的家庭群弹出消息: 妻子发来《北京市非机动车管理条例》链接,重点标注“酒后骑行属违法行为”的条款。 这场历时40分钟的查处,最终以50元罚款告终,却在张建军心里种下了法律认知的新种子。 张建军的遭遇并非个例。 2023年,上海交警查处首例“平衡车酒驾”,当事人因血液酒精含量超标被罚款;2022年,深圳外卖员酒后骑电动车撞亡行人,家属获赔120万元。 随着慢行交通工具的普及,“酒后禁驾”的边界早已从机动车扩展到所有道路使用者。 对比国外法规,德国《道路交通法》明确规定,自行车驾驶人血液酒精含量超过1.6‰即构成违法,最高可处500欧元罚款;日本《轻犯罪法》将“醉酒骑行”列为“妨碍业务罪”,可处拘留或罚款。 这些严格规定的背后,是对“道路安全共同体”的深刻认知——任何交通工具的失控,都会威胁公共安全。 法律的温度,藏在对每个细节的规范里。 当我们嘲笑“自行车酒驾”小题大做时,不妨想想:在学校门口的斑马线上,失控的醉酒单车可能对孩子造成怎样的威胁?在深夜的胡同里,意识模糊的骑手又如何避免撞上障碍物? 这场关于“酒驾”的认知突围战,最终指向一个核心:道路安全没有“真空地带”,任何交通工具的使用者,都必须对自己和他人的生命负责。 “我们查处的不是‘骑行’本身,而是那份对法律的轻视、对安全的侥幸。” 当“酒后禁驾”从机动车扩展到所有道路工具,折射的正是社会对公共安全的精细化追求。 法律的终极目标,从来都是守护每一个在路上的你我。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源:济报鲁中