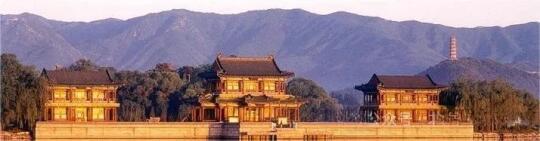

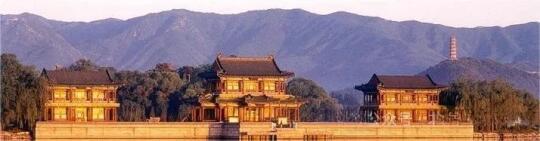

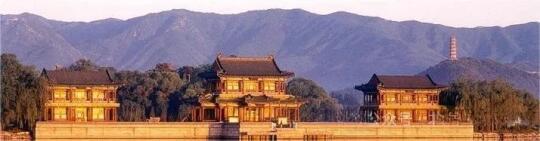

在颐和园昆明湖上,有一座长长的西堤,在西堤的南端,练桥和柳桥之间,有一组壮观的建筑。

这组建筑,在辽阔的昆明湖上,十分显眼,它就是仿岳阳楼而建的景明楼。

景明楼的名字,源自范仲淹《岳阳楼记》中“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷”的名句。

然而,既然景明楼是乾隆皇帝仿“岳阳楼”而建, 但是景明楼的外观与岳阳楼并不一样,那么,为什么说景明楼是仿岳阳楼呢?

在古典园林建筑里,有一种手法叫“移景”,有的取其形,有的取其意。

也就是说,所谓的“仿建”某建筑,并不是单纯的外观的照搬,也可以是意境的模仿。

而景明楼,就是乾隆皇帝模仿“岳阳楼”的意境而建的。更确切地说,乾隆仿建景明楼,主要是模仿《岳阳楼记》中“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷”的意境。

景明楼的“景明”二字,确实是从《岳阳楼记》中摘取的,因为景明楼的春色,确如范仲淹描写的那般“上下天光,一碧万顷;岸芷汀兰,郁郁青青”。

不过,乾隆皇帝建景明楼,并非只是喜爱这里春和景明的景致,如果仅止于此,那他也不过是个贪图享乐的肤浅之人。

景明楼更重要的是取《岳阳楼记》的立意:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君;是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 ?其必曰 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 乎?

景明楼始建于乾隆十五年,中间为两层的主楼,主楼的左右两侧,各有一座配楼。

咸丰十年(1860年),英法联军火烧清漪园(颐和园前身),景明楼也遭到破坏。后来慈禧太后重修颐和园时,由于景明楼位于较为偏僻的西堤上,没有被重建,直到1992年,才在原址上复建。

清漪园时期的景明楼,1860年被英法联军毁坏了北配楼,但是景明楼主楼和南配楼得以幸存。

既然景明楼主楼和南配楼没有被英法联军焚毁,它们又是如何消失的呢?

大概有两种说法。

第一,慈禧太后重建颐和园时,由于国力衰退,经费紧张,拆用了上面的木料和砖石,用来修建其他建筑。

第二,民国二十五年(1936年),颐和园管理所拆除了景明楼和藻鉴堂等残留建筑。

到现在没有明确的说法。

1992年复建的景明楼,和清漪园时期的景明楼有很大不同。新建的景明楼,是在原来残留的地基上复建的。

颐和园清漪园时期的景明楼,南、北配楼紧邻湖岸,水中分别由一座六折曲桥和主楼相连,新建的景明楼没有曲桥。

由此可以看出,乾隆时期的景明楼,更加富有诗情画意,也更能体现出“岸芷汀兰,郁郁青青”的美好意境。