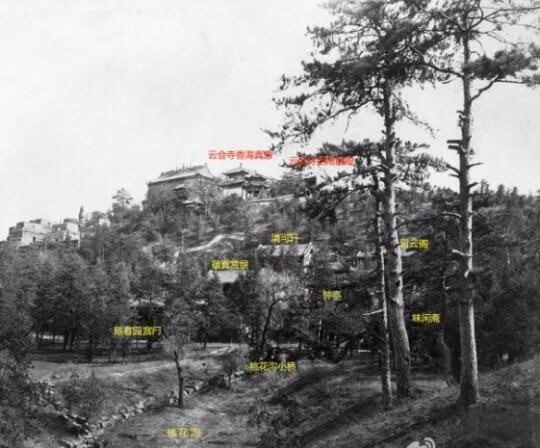

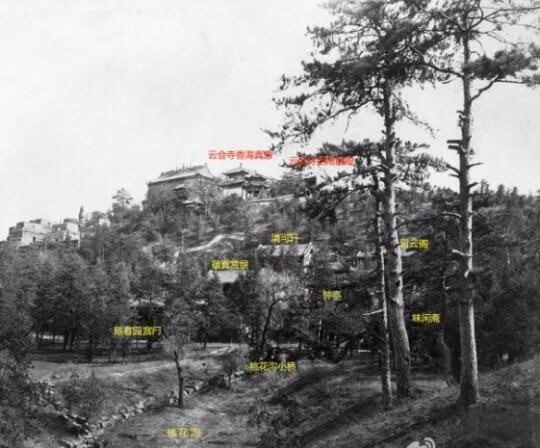

万寿山的后山,遍植松柏,间植枫树、桃树、槐树、杏树,山坡上还遍布着灌木花草,显得清幽、深邃,充满自然野趣。

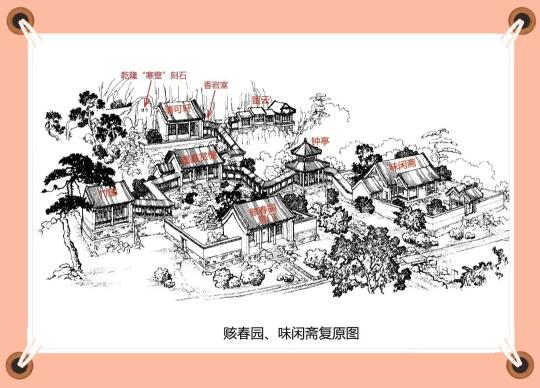

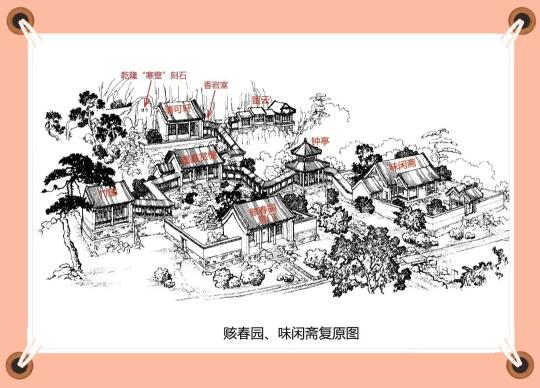

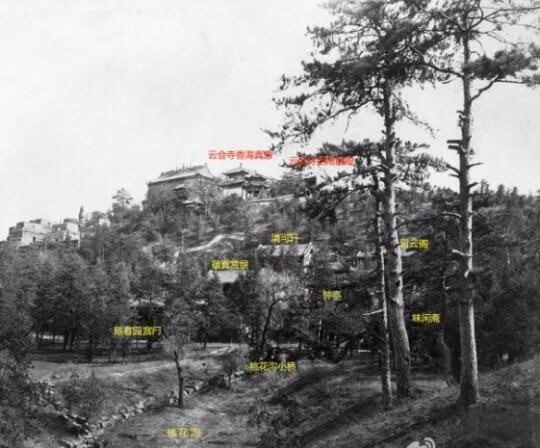

清漪园时期,后山的建筑,大都是精致婉约的园林庭院,比如赅春园、构虚轩、绮望轩等,既有皇帝读书的书屋,也有佛教建筑,很适合修身养性。

不过,如今这些建筑大都无存。

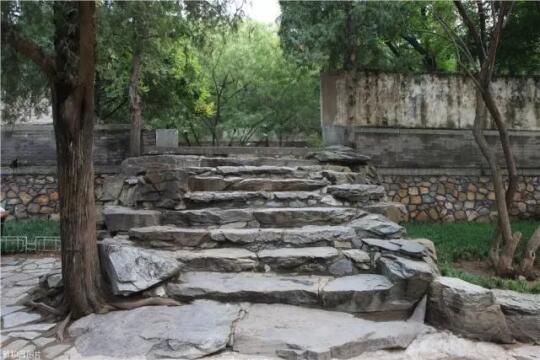

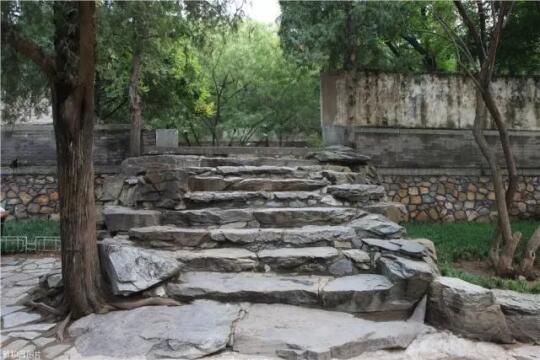

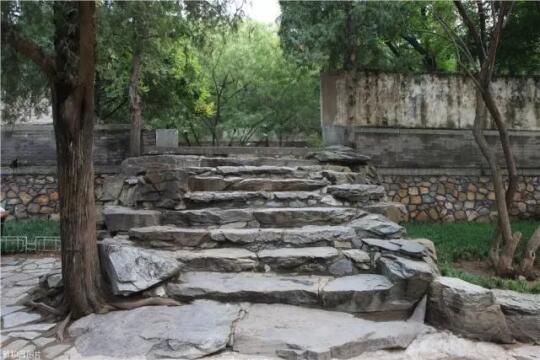

如果在后山游览,会发现苍松翠柏间,遍布建筑的遗迹,到处是断裂的墙基柱础,上面覆盖着枯枝败叶,漫步其间,满目尽是繁华落尽后的苍凉萧瑟。

这些建筑废墟,都是清漪园时期的遗迹。颐和园始建于乾隆时期,当时叫清漪园,于1860年被英法联军烧毁。

慈禧太后时期,在废弃的清漪园上重修园林,但那时的清廷国力衰弱,经费短缺,无力将整座园林复建,所以只复建了万寿山前山的建筑,整个后山基本都被放弃。

所以直到现在,除了上世纪九十年代才复建的四大部洲、苏州街等少数建筑外,万寿山后山仍然是一片建筑残骸。

万寿山后山那些荒芜的土坡上和隐秘的丛林中仍然留存的遗址。这些遗迹,或是残基败础,或是断壁颓垣,让我们能够"目睹"颐和园的沧桑历史,认清那更为本真的一面。

如今站在昔日楼阁的废墟之上,静静凝望四周的柱础,仿佛可以看到那座华美的建筑是怎样被大火吞噬,被夷为平地。

颐和园自打鸦片战争之后,遭到毁坏、掳掠,人尽皆知。如能亲临其境,细细品味那些后山遗址,必然会有不一样的感受。

余秋雨曾经说过:"废墟有一种形式美,把拨离大地的美转化为皈附大地的美。"

山后的遗迹,有更为深邃的美,如能有心拜访之,一定可以体会到一番有别于前山的气势恢宏的苍凉悲凄之美。