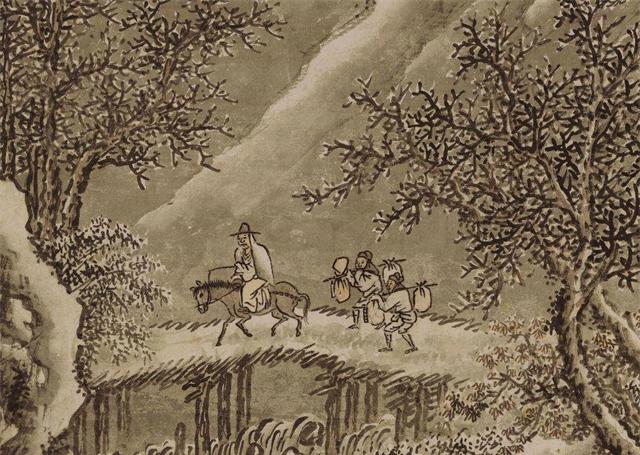

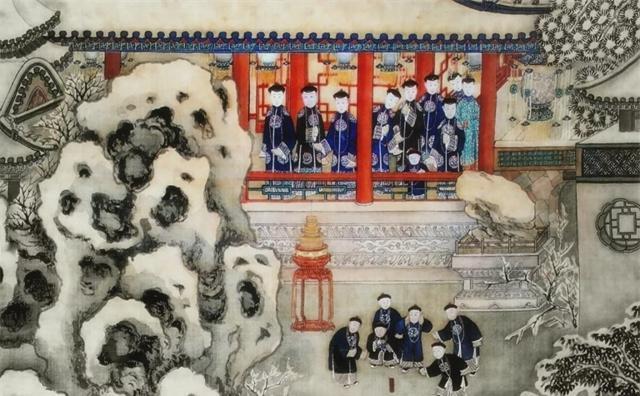

没有暖气没有电,滴水成冰的寒冬,古人是怎么熬过来的 没有暖气,没有电,在寒冷刺骨、滴水成冰的冬天,古人是如何熬过来的?这个问题值得我们现代人深思。如今,我们享受着地暖、空调、电热毯等现代化的取暖设施,住在保暖性能极佳的钢筋水泥建筑内,完全无法想象在严酷的寒冬中,没有这些便利条件的古人是怎样生存的。 让我们先来看看达官贵人和普通百姓各自的取暖之法。富人们有一个独特的秘诀,那就是在墙上涂抹花椒泥。早在汉代,工匠们就发现花椒具有很好的保温效果。他们将花椒和泥土按一定比例混合,涂于房屋墙面。冬天关紧门窗,不仅屋内散发花椒清香,更能感受到融融暖意。可惜花椒价格昂贵,寻常百姓难以负担。不过,古人的智慧可不止这一点。 对普通老百姓而言,最实惠的取暖工具莫过于小火炉了。十几文钱就能买一个cheapest的,几十文可以 选购外观精致一些的。这些火炉体积小巧,方便携带。不管是外出劳作的农民,还是在寒风中叫卖的小贩,都会在衣袖中揣一个小火炉。炉内装几块木炭,外裹一层棉布,既防止炭灰弄脏衣物,又能随时取出暖手。晚上睡觉时,将火炉放入被窝,令床铺不再冰冷。 此外,穿皮草也是百姓们御寒的法宝。猎户打回的上等狐狸皮,大多被达官贵人家收购,剩下毛色较杂的低价卖给裁缝店,再被做成皮衣或零售。穿上这样的皮草,再搭配一个小火炉,基本可以无惧风雪。富人们虽然不屑于披皮挂毛,但也会在斗篷的帽沿、衣领处镶一圈貂鼠,显得气派而不失体面。 除了以上常见的取暖手段,古人还有烧炭、煖龛、汤婆子等各种御寒妙招。比如在房间或被窝中烧一烧炭火,就能保持良好的温度。汤婆子换作现在,就是各种热水袋了,灌入温水后贴身携带,也能收到不错的保暖效果。 当然,单靠这些还不够。古人也很懂得从内而外进行"保暖",在饮食起居方面下功夫。寒冷的冬日,来一顿热气腾腾的羊肉火锅,整个人都能从里到外热乎起来。这项活动最早由北方游牧民族引入,后来成为全国各地百姓喜爱的冬令美食。喝一些低度白酒,也能让身体暖和,尤其是那些常年在野外劳作的人,更离不开小酒暖身。有的人还会借助姜茶、麻辣火锅等食物,刺激肠胃、加速新陈代谢,驱除体内寒气。 对于身体虚弱之人,在冬季适当进补,如服用一些温补的中药,对调理身体大有裨益。同时适度运动,如练习一些简单的拳脚,散步跑跑步,出点汗,有助于强身健体,更能抵御严寒带来的影响。 综上所述,虽然物质条件有限,但古人并不因此屈服于冬天的威力之下。他们用自己的智慧,想方设法地取暖御寒,有的是从外部环境入手,如使用火炉、穿皮草;有的是从内在调理着手,如通过食补、运动来提高身体素质。这种积极乐观、自强不息的生活态度,实在值得我们现代人学习。即使没有先进的取暖设备,古人依然能过上自得其乐的冬天生活,给冰天雪地的岁月,增添无限情趣。 让我们透过一个普通百姓度过寒冬的一天,来更深入地体味古人在冬日里的日常生活。不妨设想,这是一个北方小城里,一个从事木工手艺的老匠人和他的家庭,在一个寻常的腊月天里所经历的点点滴滴。 天色未明,老匠人就悄然醒来。虽说冬日里总想多在被窝里偷一会儿懒,可生计所迫,不得不早早起身。昨晚他特地将小火炉放在被窝里烘暖,此刻被子里还存着余温。于是匆匆穿戴,便要出门干活。妻子已经起来生火做饭,顺便烧好一盆碳,待会儿装进火炉带去。 上工时,老匠人小心翼翼地将火炉揣在怀中,一路前行。寒风虽烈,倒也不觉得冻人。到了作坊,师傅徒弟们都在埋头苦干,屋里炭火烧得正旺,一派热火朝天的景象。干木工活儿,不能戴手套,老匠人便时不时地去火炉上烘一烘手,驱除寒意。一个上午很快过去,大家聚在一起吃午饭,喝一口热汤,浑身都暖乎乎的。 下午的活儿告一段落,老匠人便起身回家。妻子已经做好了晚饭,热腾腾的羊肉泡馍端上了桌。一家人围坐在一起,大快朵颐。这可是北方人过冬的传统美味,饱含着温暖而朴实的幸福。吃完饭,老两口喝一杯小酒,唠唠家常,倒也其乐融融。 孩子们吵着要听书,老匠人便拿出压箱底的《三国演义》,借着昏黄的油灯,声情并茂地读上一段。读到激动人心处,孩子们也跟着紧张起来,倒把一天的寒气都忘在了脑后。 就这样,在一家人的谈笑声中,夜幕渐沉。临睡前,老两口又烧一盆炭火,暖暖被窝。服一剂医师开的补药,明天还要起早干活,养足精神最要紧。孩子们钻进被窝,很快进入了甜美的梦乡。 北方的冬天,漫长而寒冷。可是在这个小城,在这个朴实的家庭中,冬日的生活依然平静而温馨地继续着。清晨起床,工间取暖,晚饭家常,卧前闲话,都是司空见惯的日常,没有人觉得有何特别。但正是无数这样的普通人,用自己的方式,去对抗严寒,去创造生活,才汇聚成了整个时代的图景。