明朝于1368年在南京建国,是由明太祖朱元璋所开创,从朱元璋传至明末帝崇祯皇帝朱由检,明朝历史上共有16位皇帝,但现今去过明朝皇陵旅游的人都知道叫明十三陵,那么为何明朝历史上有16位皇帝,却只有13座帝陵呢?哪三位皇帝“缺席”了皇陵?

朱元璋作为明朝的开国皇帝,他的陵寝是明孝陵,其位置位于南京市紫金山南麓,是明朝第一座帝王陵寝,也是朱元璋与结发妻子马皇后的合葬之地。

明朝初期定都南京,朱元璋的统治中心始终在江南,因此他的陵墓自然选址南京。即便后来朱棣迁都北京,明孝陵依然被视为明朝的“祖宗根本之地”,备受尊崇,清朝康熙皇帝和乾隆皇帝也曾亲自祭拜,彰显其特殊地位。

南京作为明初都城的政治属性,决定了朱元璋不会葬入后来在北京修建的十三陵。

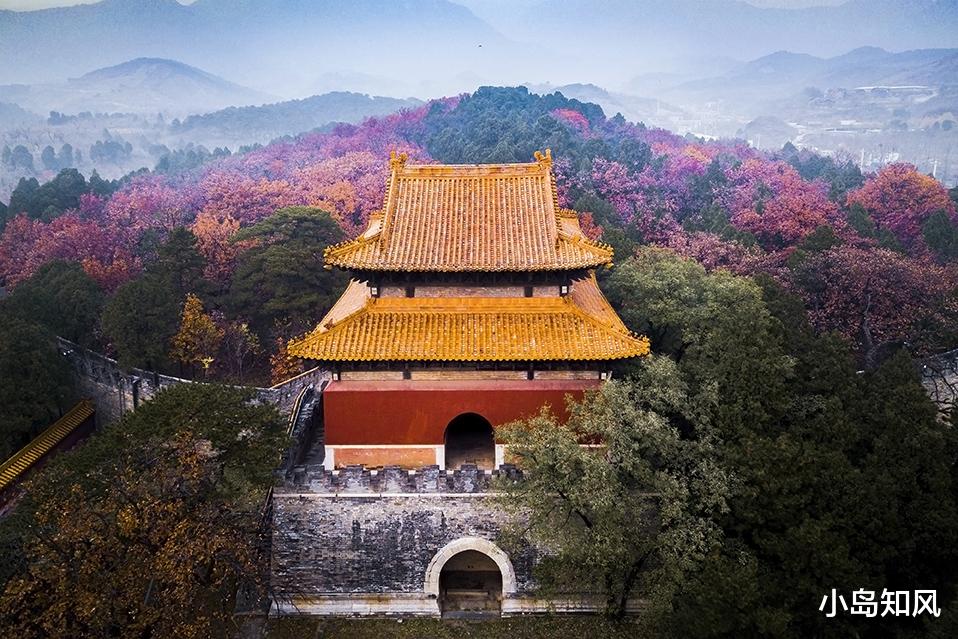

朱元璋第四子朱棣是通过发动“靖难之役”夺得皇位,后来为巩固统治,于1421年正式迁都北京。北京是朱棣的“龙兴之地”,他在此经营多年,且地势易守难攻,适合作为政治中心。迁都后,朱棣在昌平天寿山为自己修建了长陵,此后明朝历代皇帝(除特殊情况外)均葬于此,逐渐形成了明十三陵。

从地理和政治角度看,十三陵是明朝迁都北京后皇权集中的象征,承载着自朱棣以下十三位皇帝的陵寝,成为明朝中后期帝王身后事的固定选址。

朱允炆是朱元璋的孙子,因太子朱标早逝被立为皇太孙,继承朱元璋的皇位后推行削藩政策,引发朱棣发动的“靖难之役”。

1402年,朱棣攻入南京,皇宫燃起大火,朱允炆下落不明。关于他的结局,有自焚、出家、逃亡等多种说法,但均无确切证据。

由于朱允炆在政治斗争中失败,且朱棣以“清君侧”之名夺位,为巩固自身合法性,并未承认朱允炆的正统地位,自然不会为其修建陵寝。

朱允炆的失踪成为中国历史上的一大悬案,也导致他成为十六帝中唯一没有陵寝的皇帝,自然无法葬入明十三陵。

1449年,明英宗朱祁镇在“土木堡之变”中被蒙古瓦剌部俘虏,为了保卫北京城,重臣于谦等人拥立了朱祁镇之弟郕王朱祁钰,临危受命的朱祁钰被拥立为帝,年号景泰。

朱祁钰在位期间,重用于谦等大臣,打退瓦剌进攻,稳定并拯救了明朝。然而,朱祁镇被瓦剌部释放后,朱祁钰将其软禁多年。

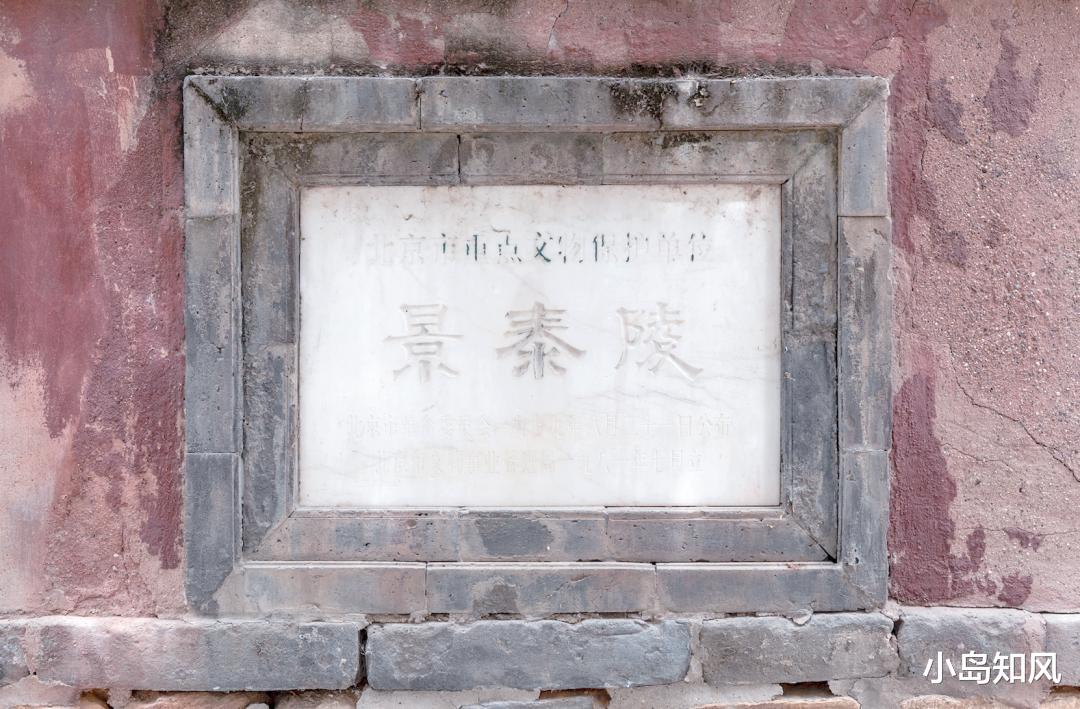

1457 年,朱祁镇发动“夺门之变”正式复辟,废黜了朱祁钰的帝号,将其贬为郕王,并软禁至死。在朱祁钰死后,朱祁镇对朱祁钰心怀怨恨,不仅废除其皇帝身份,还以亲王礼仪将他葬在北京西山,即景泰陵。

尽管后来朱祁钰的皇帝身份得到部分承认,但作为政治斗争的失败者,他最终未能葬入明十三陵,成为迁都北京后唯一未入皇陵的正统皇帝。

虽然朱元璋是明朝的开国皇帝,但他的陵寝明孝陵上面说过是位于南京,与北京的十三陵形成了“南北二陵”的格局。

这种割裂源于明朝初期的都城变迁, 朱棣迁都北京后,建立了新的帝王陵寝体系,而朱元璋作为南京时期的统治者,其陵寝自然被排除在北方陵群之外。

尽管明朝后世皇帝对明孝陵保持尊崇,但从实际陵寝分布来看,十三陵是北京作为都城时期的帝王陵墓群,朱元璋的陵寝则因都城变迁而独立存在,这是导致明十三陵中实际缺了太祖陵寝的重要地理和政治因素。

其实明十三陵中真正缺的应该是景泰帝朱祁钰的陵寝,在明朝的历史中,朱祁钰的命运比较跌宕起伏,充满了戏剧性。

朱祁钰本是郕王,却因哥哥朱祁镇的千里送人头的操作“土木堡之变”意外登上皇位,力挽狂澜,拯救明朝于危难之中。

然而,政治的风云变幻总是难以捉摸,“夺门之变”后,朱祁钰被朱祁镇废黜,皇帝身份被剥夺,陵寝规格也一落千丈,从原本为自己修建的帝陵,降为亲王级别的陵寝,被葬于北京西山。

明宪宗朱见深继位后,对朱祁钰的功绩给予了一定程度的肯定,恢复了他的部分名誉,承认其皇帝身份。但令人遗憾的是,朱见深并未将朱祁钰迁葬至十三陵。

这其中的原因,或许是出于对先帝朱祁镇的尊重,毕竟朱祁镇对朱祁钰心怀怨恨,朱祁钰的“出局”也是朱祁镇政治清算的结果;又或许是出于政治稳定的考虑,避免因迁葬一事引发朝廷内部的纷争。

无论如何,朱祁钰最终未能进入十三陵,这也使得十三陵的格局正式定格,成为安葬从朱棣到朱由检十三位皇帝的陵寝群。而朱祁钰的亲王陵寝,即景泰陵,成为明朝皇陵体系中的独特的存在。

明十三陵的形成,是多种因素交织的结果,既是明朝政治中心北移的必然趋势,也包含了权力斗争、帝王意志等偶然因素。

朱元璋的南京孝陵,作为明朝开国时期的象征,承载着明朝初期的根基与荣耀,它的存在是因为南京在当时作为都城的政治地位,而这也决定了朱元璋不会葬入后来在北京修建的十三陵。

朱允炆的失踪与陵寝空白,则是靖难之变这一残酷政治斗争的直接后果,朱棣为了巩固自身的统治合法性,否定了朱允炆的正统地位,使得朱允炆成为明朝历史上一个特殊的“失踪皇帝”,自然无法在十三陵中拥有一席之地。

朱祁钰的“出局”,更是皇权更迭中的典型政治牺牲品。他在明朝面临生死存亡的关键时刻,挺身而出,拯救国家于危难,却在权力的旋涡中,因兄弟之间的权力争夺,最终失去了皇帝的身份和应有的尊荣。他的陵寝未能进入十三陵,不仅是他个人命运的悲剧,更是明朝宫廷政治斗争的一个缩影。

十三陵作为明朝从迁都到灭亡这段历史的见证者,不仅是十三位皇帝的陵寝所在地,更是一部鲜活的明朝政治斗争史与帝王命运交响曲。

明十三陵之名,看似是对大明十六帝的“遗漏”,实则是明朝历史变迁、政治斗争与都城更迭共同作用的必然结果。

三位 “缺席” 皇帝的命运,串联起明初削藩、迁都、夺门之变等重大历史事件,也让人从陵寝分布的独特视角,窥见一个王朝的权力逻辑与兴衰的更迭。