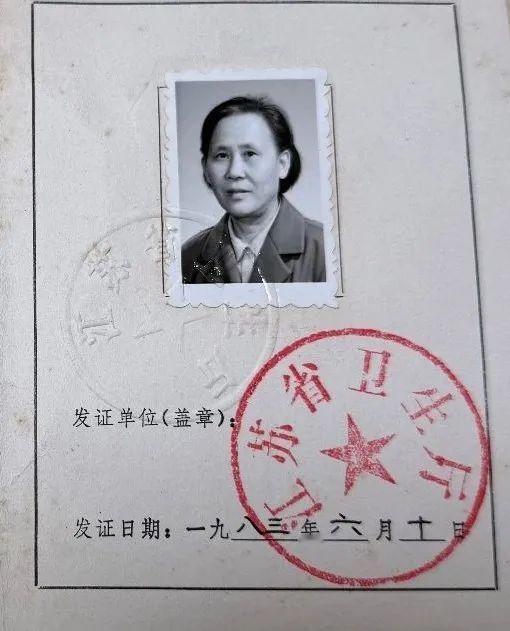

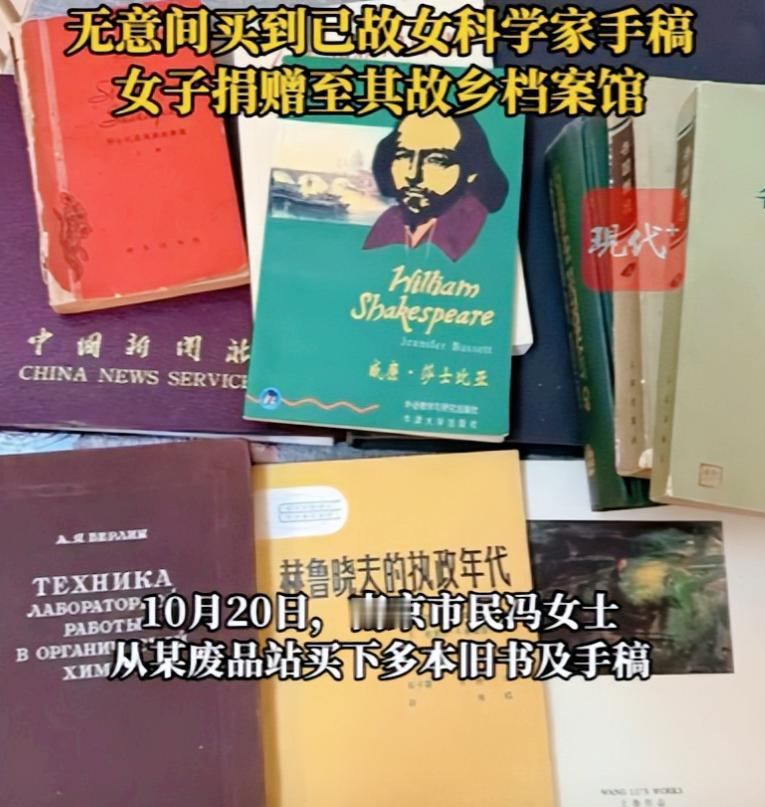

泪目了!2024年,南京一位女士在废品站意外发现一批手稿,不忍心看它们蒙尘,于是女子花60元将其买下,带回家仔细研究后惊讶地发现,这些竟是已故抗血吸虫病专家王锐的珍贵手稿!意识到其历史价值,她毫不犹豫决定将这批手稿无偿捐赠给王锐故乡的档案馆,让这些珍贵的历史资料得以保存并供后人研究。网友:“她的一生向我展开,可是却实在垃圾堆里!” 一个平凡的周末,冯女士像往常一样来到附近的废品回收站,她习惯在这里淘些有趣的小物件,但这一天,她无意中发现了一份珍贵的手稿和一些旧书。 那些泛黄的纸张上密密麻麻地写满了专业术语和复杂公式,引起了她的好奇心,"这是什么东西?看起来很重要啊。"冯女士拿起手稿,仔细翻阅着。 废品站老板摇摇头说:"不知道,可能是哪个学生丢掉的笔记本吧,你要是喜欢,60块钱就卖给你了。" 冯女士犹豫了一下,虽然不明白手稿的内容,但直觉告诉她不能让它们就这样被当作废纸处理,于是,冯女士便付钱把几本旧书和手稿买了下来。 回到家后,冯女士仔细研究起手稿,她小心翼翼地打开第一本,生怕弄坏这些已经变得脆弱的纸张,虽然看不懂专业内容,但冯女士注意到了一些关键词,如"血吸虫病"、"吡喹酮"等。 随即,在其中一本书的扉页上,她看到了用钢笔工整书写的两行繁体字,字迹虽然有些褪色,但仍清晰可辨: "王锐购于哈医大,1953年4月7日国际书店。" 冯女士轻轻抚摸着这行字迹,仿佛触摸到了历史的温度,在这行字迹的旁边,还有小小的涂鸦,像一组化学结构式,虽然冯女士看不懂,但她能感受到画者对科学的热爱。 经过几天的讨论和查证,冯女士终于有人确认了手稿的主人,就是一位抗血吸虫病专家王锐。 随着王锐身份的揭晓,人们开始了解到这位鲜为人知的科学家的惊人贡献,王锐毕生致力于血吸虫病的防治研究,她参与研发的吡喹酮曾获得国家科技进步二等奖,这种药物在血吸虫病的治疗中发挥了重要作用。 王锐还参与了"八五国家科技攻关项目",为我国的血吸虫病防治事业做出了巨大贡献,作为杰出的科研工作者,王锐享受着国务院特殊津贴,这是国家对他科研成就的肯定。 20世纪50年代,中国的医疗水平还很薄弱,特别是在农村地区,血吸虫病作为一种严重的寄生虫疾病,给贫苦人家带来了巨大的痛苦和经济负担。 正是在这样的背景下,毛主席写下了著名的《送瘟神》诗作,号召全国人民团结起来消灭血吸虫病,王锐正是响应这一号召,投身到血吸虫病防治事业中的科学家之一。 随着王锐的身份被确认,冯女士深感自己肩负着一份重要的责任,她决定将这份珍贵的手稿捐赠给王锐的家乡档案馆,以便更好地保护这份科学遗产,传承科研精神。 冯女士联系上了王锐家乡的档案馆,说明了情况,档案馆的工作人员听说后非常激动,立即表示愿意接收这份珍贵的手稿。 "王锐教授是我们家乡的骄傲,能够收藏他的手稿是我们的荣幸。"档案馆馆长说,"我们会妥善保管这份手稿,让更多人了解王教授的贡献。" 冯女士的善举很快在网上传开,引起了广泛的关注和讨论,许多网友对冯女士的行为表示赞赏,同时也对王锐的科研成就表示敬意。 "感谢冯女士的善举,让我们有机会了解到王锐这样的科学家,他们默默无闻地为国家做出巨大贡献,值得我们尊敬和铭记。" "以前只在课本上学过血吸虫病,现在才知道背后有这么多科学家的付出。" "这让我对科研工作有了新的认识,也更加敬佩那些默默奉献的科学家们。" 冯女士这个偶然的发现,不仅是对一位科学家的致敬,它就像是打开了一扇通往过去的窗户,让我们得以窥见那段鲜为人知的科研历史。 (信息来源:海报新闻)