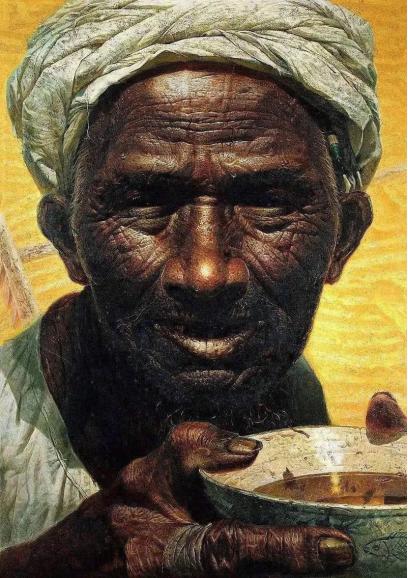

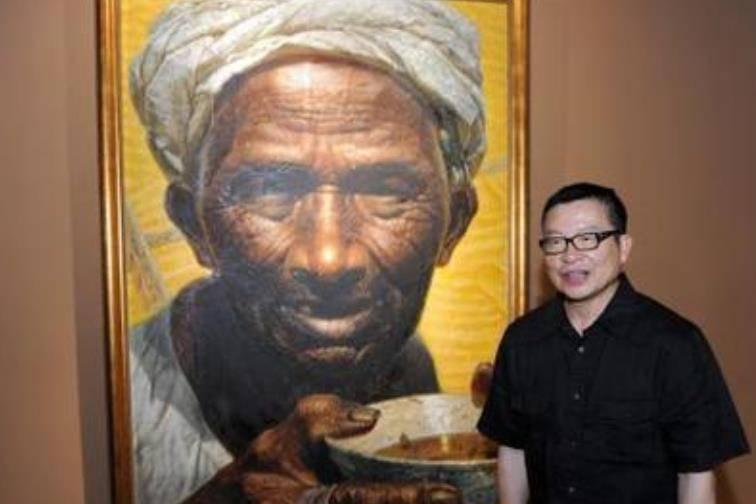

1981年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家给了他400元的收藏费,如今这幅画价值飙升,成为中国美术馆的镇馆之宝! (信源:贵州美术网2018-12-19一幅油画《父亲》见证了改革开放大时代) 当年,油画系大三学生罗中立正在为即将到来的毕业创作发愁。他的内心充满了对艺术的热爱,但也深知肩上担负着时代的使命。 那个特殊的年代,整个中国都处在巨大的变革之中。改革开放的春风吹遍神州大地,人们的思想开始从禁锢中解放。 艺术界也不例外,创作者们渴望突破传统,表达内心最真实的声音。 罗中立出生在四川农村,从小目睹了农民的辛劳与艰辛,他深深感受到在这个变革的时代,农民的形象应该得到重新审视和表达。 带着这样的思考,他决定回到家乡农村,寻找创作的灵感。 春播时节,罗中立来到了四川大邑县的晋原乡。这里的田野绿意盎然,农民们正忙着耕种。罗中立仔细观察着每一个农民的面容,希望能找到最能代表中国农民精神的形象。 他的面容沧桑而坚毅,眼神中透露出对生活的执着。罗中立立刻意识到,这就是他一直在寻找的典型农民形象。 罗中立开始进行细致的观察和速写。他注意到老人额头上的皱纹,粗糙的双手,以及那双充满智慧的眼睛。每一个细节都蕴含着几十年农村生活的艰辛与希望。 回到学校后,罗中立开始了艰苦的创作过程。他将所见所感倾注于画布,用厚重的油彩塑造出一个令人震撼的农民形象。 他决定将这幅画命名为《父亲》,以表达对所有中国农民的敬意。 创作过程中,罗中立几乎废寝忘食。他不断调整构图和用色,力求将农民的精神气质完美呈现。有时一个细节就要反复修改数十次,但他从不懈怠。终于,在耗时三个月后,这幅巨幅油画终于完成了。 1980年10月,第二届全国青年美展在北京举行。罗中立怀着忐忑的心情,将《父亲》送到了展览现场。当布展工作人员揭开画布的那一刻,现场顿时鸦雀无声。 《父亲》以其震撼人心的视觉效果和深刻的思想内涵,立即引起了轰动,画中的农民形象高大伟岸,目光坚定而深邃。 他的面容虽然沧桑,却透露出一种不屈不挠的精神力量。这幅画仿佛一面镜子,映照出整个时代的面貌。 美术界的专家们惊叹于这幅作品的艺术水准和思想深度。它不仅在技法上有所突破,更重要的是,它重新定义了农民的形象。 过去艺术作品中的农民往往被美化或脸谱化,而《父亲》则呈现出一个真实、立体的农民形象。 《父亲》在展览中引发了热烈的讨论,有人赞叹它准确地捕捉到了时代的精神,有人则认为它过于强调了农民的苦难。 但无论如何,这幅画触动了每个观者的内心,引发了人们对农村现实的深入思考。 国家很快注意到了这幅不同寻常的作品。在那个物质并不丰裕的年代,国家以400元的价格收藏了《父亲》。这个决定不仅肯定了罗中立的才华,也体现了国家对新兴艺术的支持。 当时很少有人能预料到,这幅画日后会成为中国当代艺术史上的里程碑之作,随着时间的推移,《父亲》的艺术价值和历史意义不断得到重新评估。 多年后,《父亲》被永久收藏于中国美术馆,成为镇馆之宝。它不仅代表了中国油画艺术的重要成就,更成为了一个时代的文化符号。无数参观者在这幅画前驻足,感受着那个激情燃烧的年代。 如今,《父亲》的市场价值已经无法估量。但对罗中立来说,这幅画的意义远远超越了金钱。它见证了他作为艺术家的成长,也记录了中国农村的变迁。 《父亲》的成功,为罗中立开启了辉煌的艺术生涯。他继续以农民为题材进行创作,不断探索艺术的边界。他的作品始终保持着对现实的关注和对人性的洞察。 回顾创作《父亲》的经历,罗中立常常感慨万千。那个夏天,那个质朴的农民,那份对艺术的执着,都已成为珍贵的记忆。 而今,每当他站在中国美术馆的《父亲》画作前,仍能感受到当年创作时的激情和力量。 《父亲》的故事,不仅是一个艺术家的成长历程,更是中国当代艺术发展的缩影。它提醒我们,伟大的艺术作品总是能够超越时代,触及人性的本质。 在这幅画里,我们看到的不仅是一个农民的形象,更是整个民族的精神写照。 #万能生活指南#[加油]