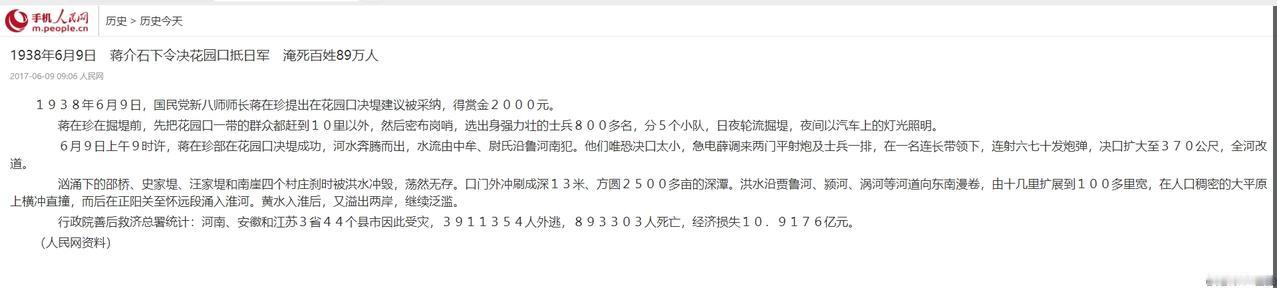

1938年蒋介石在德国军事顾问与参谋们的建议下实施黄河花园口决堤阻挡日军南下,以89万中原百姓生命为代价,对日军杀伤如何? 1938年,中日战争进入最为惨烈的阶段。自卢沟桥事变爆发以来,日本关东军在华北、华中地区发动了大规模进攻。 日军攻势凶猛,接连攻陷了徐州、开封等重镇,逼近武汉、郑州。蒋介石肩负着民族存亡的重任,夜不能寐,急召幕僚商讨对策。 德国军事顾问团早在1935年就向国民政府提出,利用黄河天然屏障阻挡日军的战略构想。当时并未付诸实施,但此时此刻,这似乎成了最后的防线和希望。黄河天险,自古以来就是兵家必争之地。倘若能以大堤为掩护,或许能给日军以迎头痛击,迫使其撤兵。 下游几百万人民,将面临洪水吞噬家园的生死危机。一旦实施,必将在历史上留下骂名。蒋介石和幕僚们面色凝重,互相对视,却都心知这已是别无选择。 将军们你一言我一语,讨论着决堤的种种利弊。若是放任日军长驱直入,武汉、郑州变危,整个华中将不保,那损失只会更大。为挽救民族危亡,这或许是最后的孤注一掷。 "数百万无辜百姓的性命,实在让人不忍!"有人喃喃自语。"可若大局已去,恐怕死的人只会更多。为免遗患,此计虽残忍,却也只能硬着头皮上了。 最终,蒋介石不得不做出这个有可能让自己后悔一辈子的艰难决定。他缓缓站起身,环视四周,缓缓说道:"军事防御已到生死存亡之秋,决堤一事,责在我身。尔等切勿迟疑,即刻密令第20集团军参谋长魏汝霖,务必不惜一切代价,于花园口实施决堤!" 大家心里都清楚,即将执行的是一个让无数人流离失所、家破人亡的残酷命令。可为了民族大义,在这存亡绝续的危急关头,似乎也只能背负骂名,忍痛前行了。 1938年6月9日,凌晨4点,花园口决堤工程开始实施。黄河大堤被炸开了一个缺口,洪水从50米宽的决口泻下,夹杂着黄沙,咆哮奔腾,一泻千里。水势之凶猛,声音之巨大,令人心悸。 洪水所过之处,豫、皖、苏三省44个县被淹没,1200万人流离失所,数十万人葬身洪流。 在河南省,就有43万余人死于这场人为制造的大洪水。人们在洪水中挣扎、哀嚎,却无能为力。许多人爬上房顶、树梢,苦苦等待救援,最终因饥饿、疲惫而死去。 而那些侥幸活下来的人,又将面临什么样的命运呢?灾后,黄河改道,泛滥区变成了一片汪洋,又陆续发生水灾和瘟疫。人们在废墟和泥泞中,竭力寻找食物,抢夺有限的资源,处境凄惨。 从军事上看,花园口决堤达到了阻挡日军南下的目的。洪水淹没了平汉铁路和黄河两岸的大片土地,切断了日军运输补给线。决堤还给了国民党军队反击的机会,在洪水围困中歼灭了部分日军。 然而,这场决堤行动的军事效果却是暂时和有限的。日军很快调整了战略,绕过决堤区域,发动了新的攻势。而对于千千万万无辜的百姓来说,他们为抗日战争付出的代价实在太过惨重。那种骨肉分离、家破人亡的伤痛,是永远无法弥合的创伤。 由于事关重大,国民政府事后采取了统一口径,对外宣称决堤是日军所为。直到蒋介石去世,当事人才陆续公开了一些内情。时任第20集团军参谋长的魏汝霖在回忆录中披露,花园口决堤确实是蒋介石下令实施的。但具体决策过程与执行细节,仍不得而知。 战争从来都不是一张单纯的输赢账目。在民族存亡与千百万平民福祉之间,任何抉择都将面临两难困境。花园口决堤作为中日战争中影响深远的重大事件,值得我们反思:究竟应该如何权衡大局与个人的利益?如何在特殊时期采取非常之举,却尽量将伤害降到最低?