晚清时期,天津是全国重要的通商口岸和各国使臣的驻地,自李鸿章接任直隶总督以后,天津的在全国的地位迅速上升,乃至于直隶总督有一多半的时间都在天津办公。那么就有人会问,直隶是不是和江苏一样也有两个省城?

天津的行政级别明代时天津还不是一个特别重要的城市,一直以来的行政建制都属于“卫”,具体包括天津卫、天津左卫和天津右卫,也就是俗称的“天津卫”。顺治朝入关后,将天津三卫合并为天津卫。

清代的卫不普遍级别也不高,大致也就相当于县。雍正三年(1725年)裁撤了天津卫,将其升为散州,隶属于河间府,当年九月又升天津为直隶州。雍正九年(1731年),天津升格为府,辖六县一州,天津府的兼制自此确认,一直到清末。

从天津的行政级别来看,很长时间内都属于地级市级别。直隶省的省会则一直设在保定,李鸿章在没有接任直隶总督的时候,就曾明确说明,保定是控扼直隶的中心,“昔人于此建置省城,实得要形,是以历任总督,均须驻省办事,总揽全局。而天津则偏在一隅,似非督臣久驻之所。”

咸丰十年(1860年)发生了第二次鸦片战争,清廷战败与列强签订了《北京条约》,天津被迫开放成了通商口岸,这一历史事件让天津的行政地位得以提升。

天津原本是一个府城,驻地最高的是天津道以及天津知府。但是咸丰十年(1860年)以后,因被迫通商,朝廷就设立了“三口通商大臣”。三口通商大臣级别高于道府,是总理衙门的派出机构,专门管理外交和通商,但不得过问民政。

如此一来就出现了重大的问题,通商大臣名义上是在道府以上,可是在地方上根本没有实权,很多事情得不到地方督抚乃至地方官的支持。所以也就出现了无法匹配和难以协调的局面。

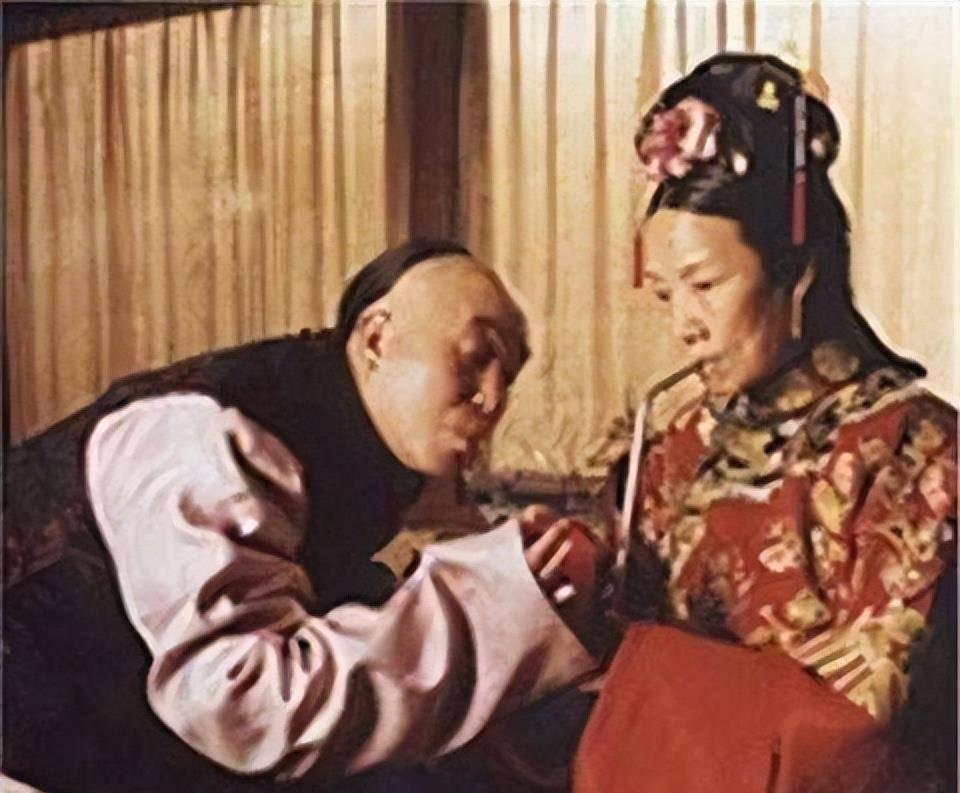

第一任通商大臣是崇厚,天津教案发生以后,崇厚受命出使法国,进行谢罪访问,而总理衙门大臣毛昶熙暂时代理通商大臣一职。

毛昶熙全程参与了天津教案的善后事宜和谈判,他就深切地体会到了天津在机构设置上的尴尬,因此他建议朝廷裁撤专职的通商大臣,而改由直隶总督兼任,将相应的外交通商事务合并到直隶总督的职权范围内。

清廷采取了这一建议,将三口通商大臣改为“北洋通商大臣”,由直隶总督兼任。兼任北洋大臣之后的直隶总督,其驻地就以天津为主,每年只在天津港封冻之后返回保定,而且天津若是有事无法脱身,总督可以不必回保定。

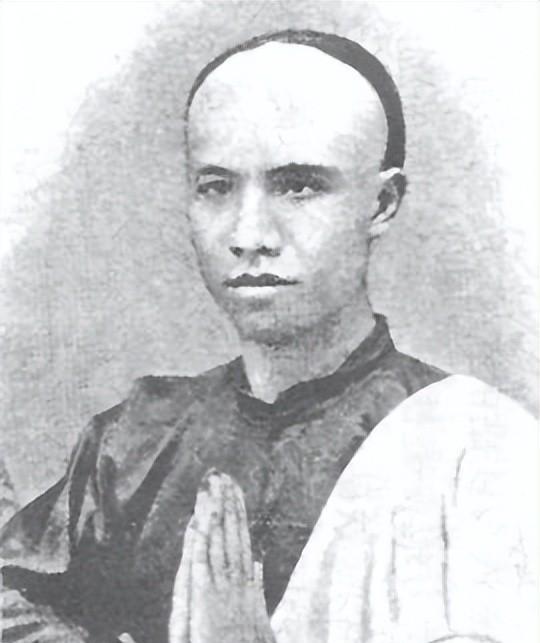

李章铜

李鸿章接任直隶总督时,刚好遇上了这波红利,他也就成了首位北洋大臣。李鸿章刚上任就给朝廷递了折子,说:“天下大势,首重畿辅。中原有事,则患在河防;中原无事,则患在海防。”

李鸿章的意思很明确,就是说保定与天津两个城市,究竟哪个更适合作为直隶的中心,关键问题就在于中原有事与否。中原有事那么毫无疑问保定是中心,中原无事那么天津才是京师的门户。

李鸿章个人似乎更倾向于保定,但他也认为必须抬升天津的城市定位。自此,直隶省便有了两个中心城市,除了总督衙门改驻天津之外,别的机构一律留驻保定,由直隶 布政使负责日常事务,重大事件请示总督裁定。

从同治末年开始,天津的影响力超过了保定,而且从一定程度上来说,天津也比一般的省城地位更高,甚至可以说除了京师以外,天津就是全国乃至国际上最有影响力的城市。

天津与江宁、苏州不同不能说是直隶省会自江南、湖广分省之后,全国十八个省中只有江苏是“双省城”省份,这在官方政书中都有明确记载。

江苏的行政机构也是最特殊的,乾隆时期鉴于江苏省经济体量过大,一个布政使不足以管控一省的民政。所以分设两个布政使,即江苏布政使和江宁布政使,两个布政使分别管理下属四府。

清朝疆域图

其他省份的总督总有一个巡抚是与总督同城的,比如湖广总督与湖北巡抚同城,两广总督与广东巡抚同城,等等。唯独江苏是个例外,两江总督驻江宁,江苏巡抚驻苏州。这就形成了江苏两个省会的格局。

直隶的情况完全不同,首先是直隶不设巡抚,此外直隶也只有一个布政使。通常情况下,承宣布政司衙门设在哪里,哪里就是省城。直隶总督只是因为兼任了北洋大臣一职,才在天津分设总督衙门。并不能说总督驻在天津,天津就是省城。

从文献记载的情况来看,无论是官方还是民间,依然将保定看成是直隶的省城。至于天津,也不是当年“偏在一隅”的小城,但也不是省城,而是超越保定的一个更高级别的城市,用现在的话来说,几乎相当于直辖市了。