“该死的框架”

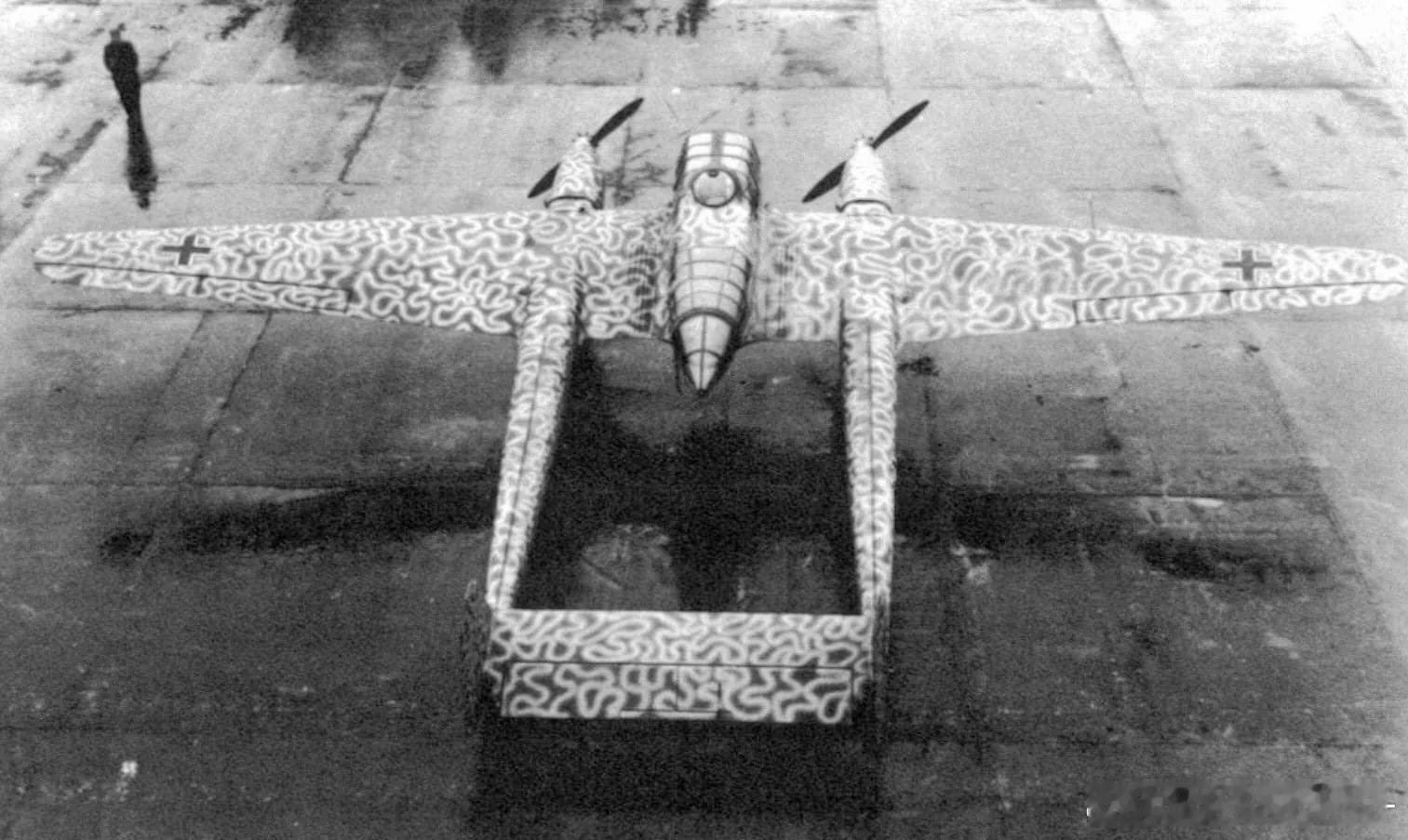

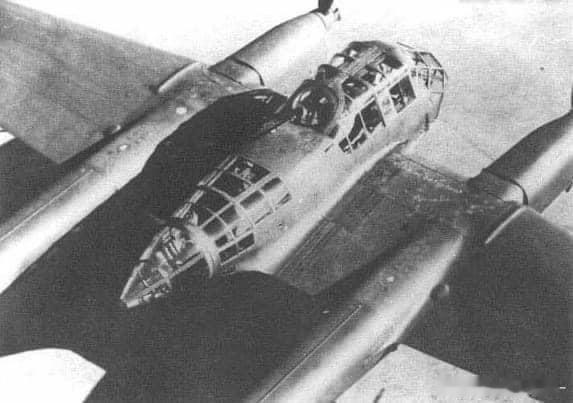

福克伍尔夫FW189“夜枭”侦察机是二战期间一位不怎么显眼、却起到不小作用的战机。这种双尾撑三座侦察机起源于1937年德国空军的一份侦察机招标方案。FW189拥有双尾撑、贡多拉式机身和几乎无死角的玻璃座舱,侦察视野极好。在2台460马力土地神410发动机的推动下可以达到344千米/小时的速度,作战半径940千米,升限7000米。除了能搭载三名乘员和2部航空相机以及无线电设备外,FW189还有4挺7.92mm机枪(2挺在机翼,1挺在机尾,还有一挺在机背),甚至还可挂载4枚50千克炸弹,初步实现察打一体[二哈][二哈](图9-10)

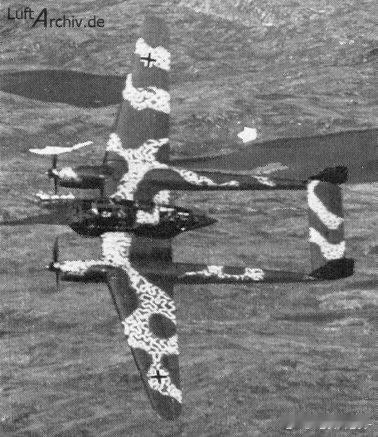

尽管1938年就实现首飞,但直到1940年8月它才大规模入役。当东线战争于1941年6月22日开始后,FW189表现非凡:只要它一出现,用不了多久斯图卡机群和德军的炮弹以及装甲集群便会呼啸而至,这使得苏军对其十分畏惧,甚至到了一看见框架临空就开始到处找掩护的程度。再加上其双尾撑设计和巨大的平尾,使得其结构十分坚固(甚至有被打掉半边尾撑还成功返航的案例),飞行稳定,机动灵活且转弯半径极小,对于战争初期消耗巨大技战术水平很差的苏军来说这是一个很难被击落的目标。以至于苏军给它起名为“该死的框架”,而德国人则将其乘坐“飞行之眼”。不过由于产能和优先级问题,FW189的换装还是比较缓慢,到42年才替换早已过时的HS126,成为近程侦察中队的主力。

当战争进入43年的相持阶段,德国人又开始用框架作为诱饵使用:6-8架战斗机埋伏在高空,等低空的苏军战斗机群开始攻击框架后就从高空俯冲而下,干掉上钩的苏军战机。这招在库班空战,库尔斯克以及43年秋季的第聂伯河战斗中屡试不爽(波克雷什金的自传里就有打框架的情节)。

不过这类侦察机十分依赖制空权以及陆空军的配合。当德国空军越来越拉胯,以及陆军无法应付苏军排山倒海的攻势后,速度慢的侦察机的生存性越来越低了:毕竟空军数量上处于颓势,无法时时掩护,而陆军实力更是不足,即使知道了苏军的调动情况和部署,也还是打不动守不住[喵喵][二哈]虽然德国人试图将其改造为夜间战斗机甚至竞标强击机项目,但底子薄弱的它并没有出线。FW189的制造于1944年中期停止,三家工厂共制造864架:不莱梅的福克伍尔夫工厂,捷克的阿维亚工厂和法国占领区的马赛尔 布洛赫工厂(战后组建为达索公司)。