以色列的报复

本轮伊朗-以色列冲突升级的标志是4月1日以军袭击伊朗驻叙利亚大使馆。

经过长达十二天的漫长铺垫与多方外交沟通后,4月13日,伊朗从本土向以色列发射无人机和各型导弹,打击了以境内的两处军事目标。

考虑到《开战的后果》非常严重,这种回击站在伊朗一方的角度被认为足够克制,主要起警告、宣誓和对内安抚的作用。

4月17日报道,伊朗举行一年一度的建军节阅兵式,庆祝用无人机和导弹袭击以色列“成功”。

美国和以色列一方对于伊朗的空袭行动存在较大认知分歧,部分人觉得袭击没有取得实质性效果,力度也不算大。

另一部分人则将其描述为“重大历史事件”,称此次袭击将长达数十年的伊朗-以色列影子战争公开化,是伊朗伊斯兰共和国成立四十多年以来首次对以色列进行直接袭击,行动范围大,复杂性高。

4月13日至18日,以色列和美国间进行了若干次深度沟通,期间传出诸多“内部”消息。

比如:一种声音称美国已接受以色列对加沙南部城市拉法采取行动的计划,作为回报,以色列不会对伊朗进行大规模反击。

再比如:有报道称以色列本周至少有两个晚上准备对伊朗发动打击,但行动随后又被取消,在犹太人逾越节(4月22日~30日)期间,以色列不太可能对伊朗发动打击。

还有消息称:以色列一直在权衡如何作出回应,回应形式包括攻击伊朗在该地区的“代理人”,攻击伊朗无人机生产发射基地,以及发起网络攻击等。

拜登政府一直试图将援助以色列和援助乌克兰“打包”,以色列局势的升温客观上也催动国会不得不尽快对这个“援助包”进行表决。

截至4月19日的袭击事件发生前,各方的普遍观点是以色列一定会做出回应,因为“中东地区主要军事强国”是以色列长期维持的政治和外交形象。

可对于回击的力度,大家存在明显分歧,按照激烈程度分为以下几档:

1、打击伊朗核设施

2、大规模打击伊朗军用目标

3、小规模打击伊朗军用目标

4、不打击伊朗本土,仅打击其代理人

那目前以色列发起的袭击属于哪一档呢?

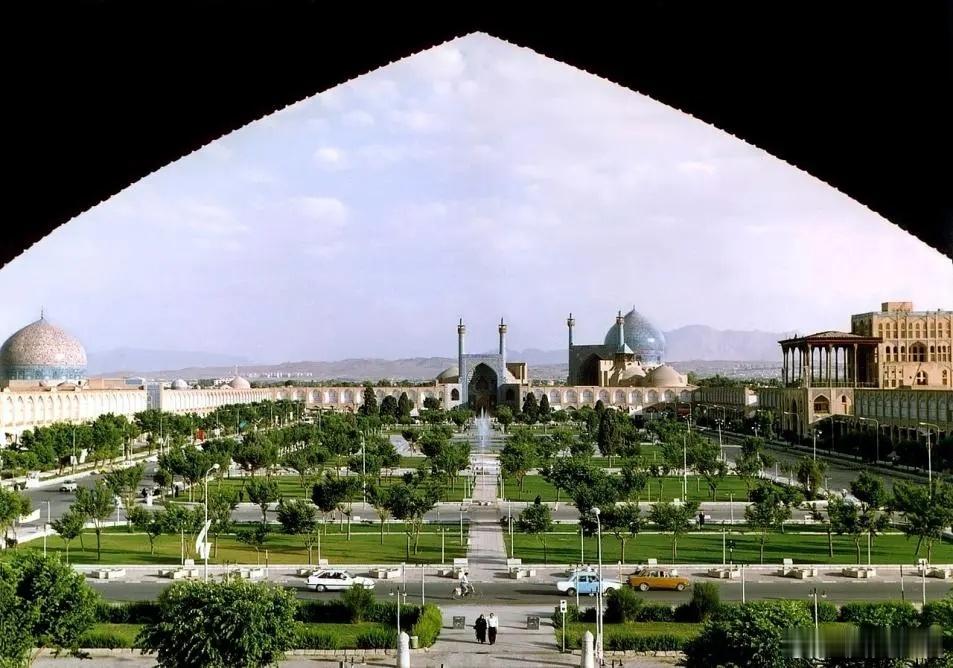

单就力度来说属于第三档,不过以色列刻意将袭击的军用目标选择在伊朗核设施重镇伊斯法罕,带有一定的威胁和夸大宣传意味。

此次受袭击的伊斯法罕是伊朗第三大城市,位于其国土中部,是伊朗核计划的中心城市,著名的纳坦兹核设施即位于城东北约70公里处。

袭击事件发生后,伊朗官方通讯社发布了一段视频,配文称“伊斯法罕核设施完全安全”。纳坦兹铀浓缩设施曾于2020年7月2日发生火灾和爆炸,一般猜测是以色列干的。

伊朗方面的表态十分微妙,德黑兰并没有像之前宣布的那样“第一时间猛烈回击”,而是采取了降温措施。

伊朗官媒只说有三枚小型不明飞行物在伊斯法罕市东北部的空军基地附近被击落——1979年伊斯兰革命前购买的美制F-14“雄猫”战斗机即位于该基地。

截至4月19日晚,伊朗甚至没有确认袭击来自以色列(以色列也没有承认发动袭击,只有极右翼的以安全部长本格维尔在个人社交媒体发帖——“软弱”,暗示内塔尼亚胡的回击力度不够)。

一位匿名伊朗官员表示:

“该事件的外国袭击源头尚未得到确认。我们没有受到任何外部攻击,讨论更多倾向于是渗透而不是攻击。”

而以色列媒体解读称,对伊朗发动袭击的方式让德黑兰领导层可以“容忍”,不会发生新一轮的冲突升级。

实际上,我们仅仅从这种隔几天、慢半拍的对攻节奏中也不难体会,双方当前的冲突带有极大的象征意义。

假如伊朗对于以色列此次袭击的回应降格为策动黎巴嫩真主党、伊拉克民兵武装等代理人攻击以本土,则将逐步回归到之前“影子战争”的状态。

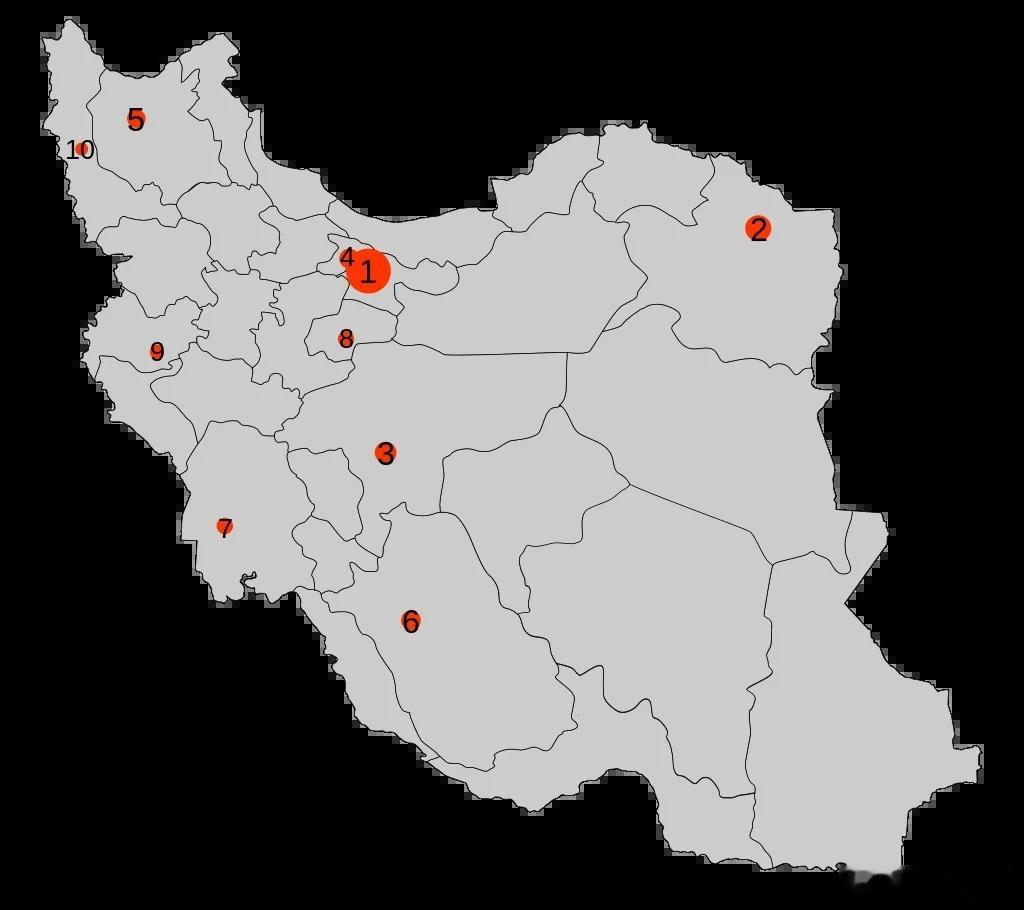

德黑兰(1)、马什哈德(2)和伊斯法罕(3)是伊朗前三大城市。

种种迹象表明,目前以色列对于伊朗的回应小于等于各方预期,内塔尼亚胡极有可能以此为条件获得了美国对其进攻拉法的“谅解”。

伊朗是以色列的长期大敌,一时半会儿很难分出胜负,内塔尼亚胡的当务之急仍是加沙。

2023年10月7日的哈马斯袭击事件发生后,内塔尼亚胡向国民许诺了解救人质、彻底消灭哈马斯、使加沙不再对以色列构成安全威胁等“三大目标”,他本人的政治生命已经跟加沙战争绑定。

其中,进攻拉法是《以色列与哈马斯的决战》,与伊朗的冲突更像是内塔的“障眼法”和“烟幕弹”,让国际舆论的焦点从加沙暂时转移,并为以色列保留一个更高的升级选项。

根据卡塔尔媒体4月18日的报道,美国已批准以色列进攻拉法的行动,以军正在为拉法行动准备武器弹药,购买了多达四万顶帐篷,为撤离平民做准备。

拉法战役很可能迅速取代导弹互袭成为下一个焦点。

除了彻底消灭哈马斯的目标外,以色列攻打拉法还有一个重要目的,就是夺回费城走廊(The Philadelphi Corridor)。

费城走廊是指加沙地带与埃及延绵14公里的狭长边界,2007年之后这里由哈马斯控制。

由于加沙地带一面是海、两面是以色列修筑的隔离墙,所以费城走廊事实上成为哈马斯获取外部物资最便捷的通道——埃及的隔离墙修得没有以色列那么用心。

为了在将来彻底封锁加沙地带,以色列此番对于重新控制费城走廊势在必得。

拉法是哈马斯在加沙地带最后的大本营,位于与埃及边界处,这里目前聚集了140多万平民。

历史上,中东地区的主要矛盾经历过多次演化。

在五次中东战争时期,主要矛盾存在于以色列(美国支持)与阿拉伯国家(苏联支持)之间。

随着伊朗伊斯兰革命与两伊战争爆发,主要矛盾又变成了伊朗与阿拉伯国家,以色列在美国的撮合下与阿拉伯国家一一和解。

因为在沙特等阿拉伯国家看来,以色列虽然是“异族”,但没有颠覆其“世俗王权”的初衷,而伊朗什叶派主导的宗教政体却有向外输出的特性,比如在伊拉克、也门和黎巴嫩。

现如今,地区主要矛盾正从伊朗与阿拉伯国家间的对抗,转变为以色列与伊朗间的对抗,以色列重回中东地缘政治矛盾的焦点。

总的来看,与大国主导时代泾渭分明的阵营划分不同,当前中东各力量利益纠葛错综复杂,埃及、沙特等阿拉伯国家均采取按兵不动、静观其变的策略。

在可预见的将来,伊朗和以色列之间的矛盾难以消除,即便此次哈马斯遭受毁灭性打击,伊朗指挥的其他地区“抵抗力量”也会长期以低烈度战争的形式同以色列轮战,缓慢推动实力消长。

而中东地区激烈的“大战”其实很难打起来,因为“大战”的背后必然要有“大国”,目前我们看不到中美有这方面的意愿。