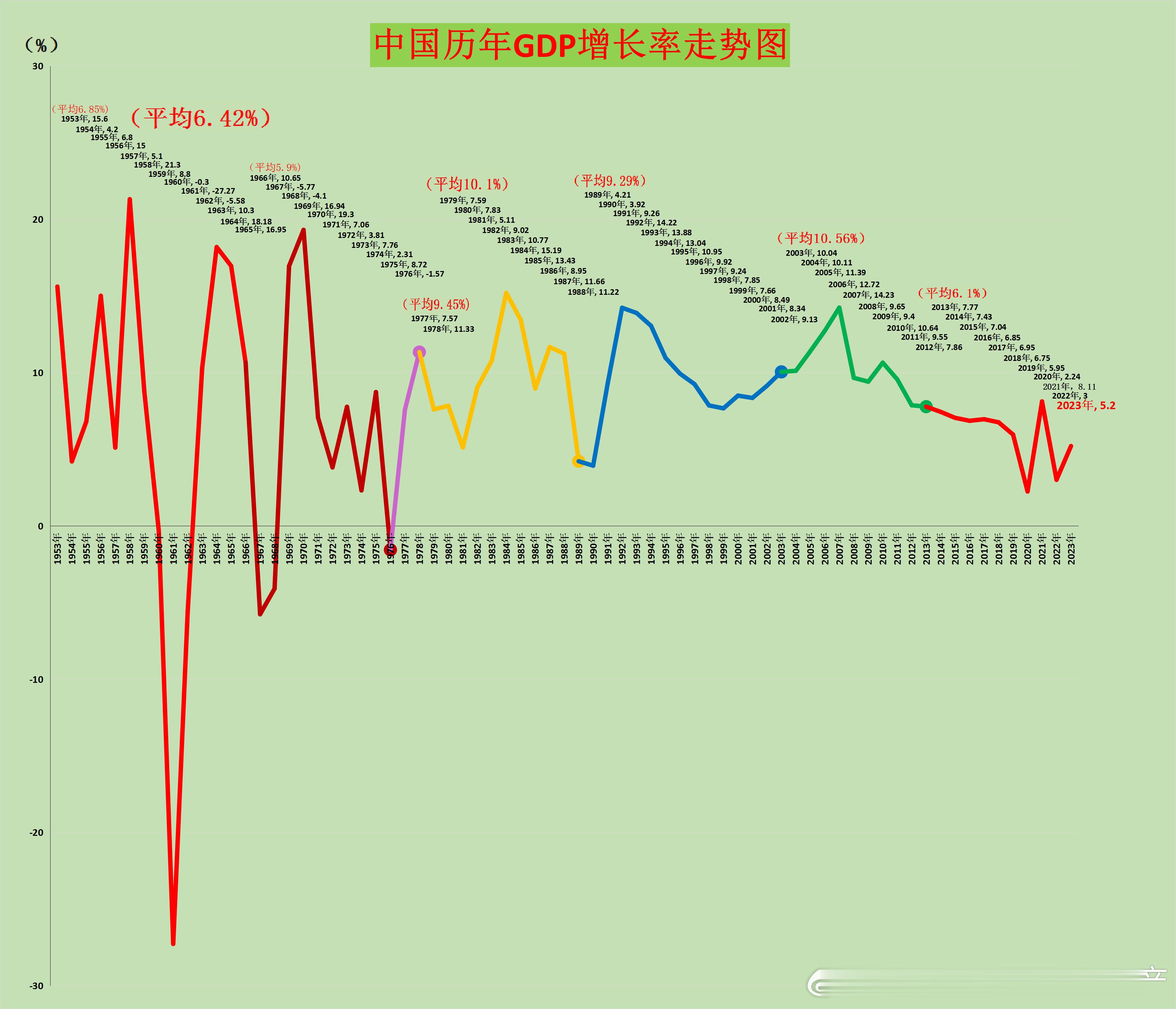

其实50年代到70年代,经济增长率也不低,平均有6.42%,经济总量从1952年的680亿成长到了1976年的3000亿,整整增长了4.3倍。

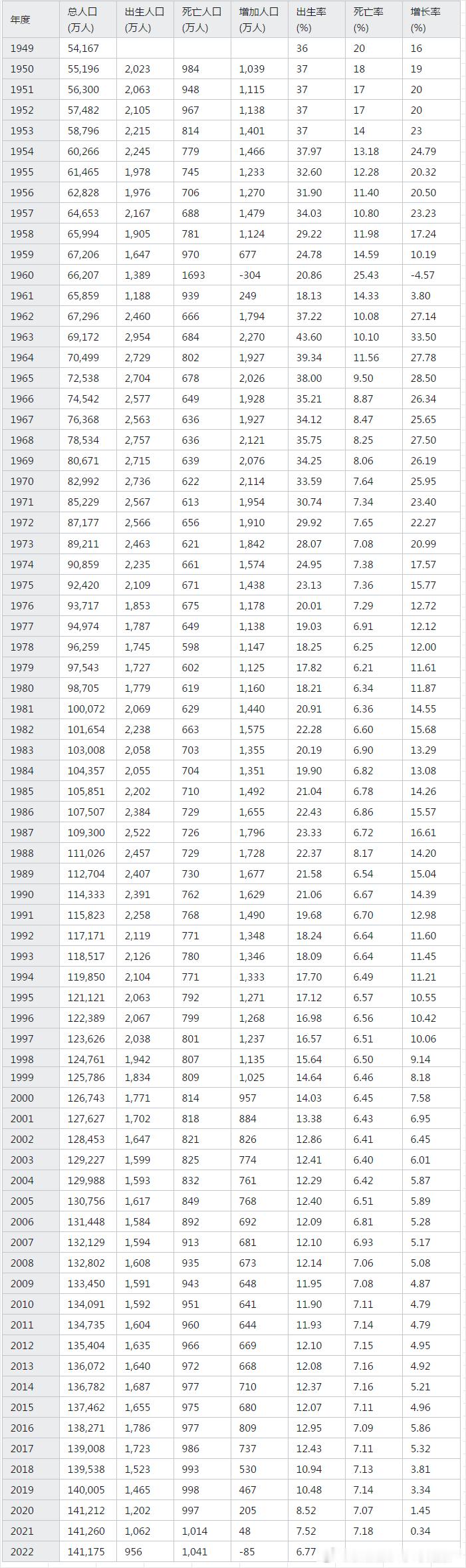

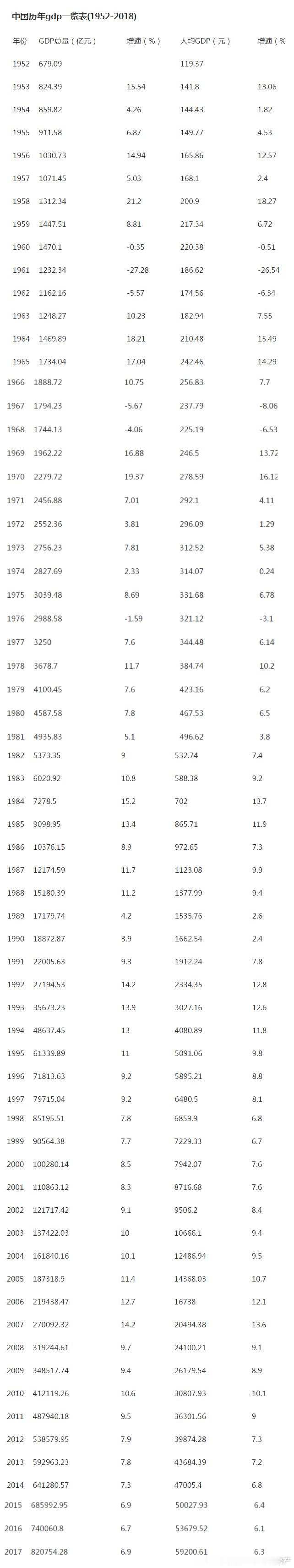

但是按林毅夫的说法中国在70年代末是全球最贫穷的国家之一,我认为依旧贫穷的最重要原因是人口爆炸式增长导致的。那30年代是中国社会最稳定的30年之一,社会稳定外加科技也深刻影响着我国,所以生产力出现了极大的进步,但人口爆炸式增长,导致了我国人均GDP提不上来。用数据来论证,1952年穷困潦倒,百废待兴的我国人均GDP是119元,而到了1976年也才321元,只增长了2.76倍,所以普通居民依旧会显得贫困。

其次,导致贫困的另外一个原因是财富积累的问题,比如一个家庭,一年可以产3000斤粮食,每年全家吃2000斤,这样就可以剩余1000,5年后就有5000斤粮食的财富积累,但是当时的粮食需要上交,只能分配到口粮,所以普通居民并没有多的财富积累,这导致了普通居民长期贫困。不过这点也可以说是生产力落后的问题,因为生产力落后,所以没有结余,因此普通居民没有财富积累。

那上交的粮食用于干嘛了呢?

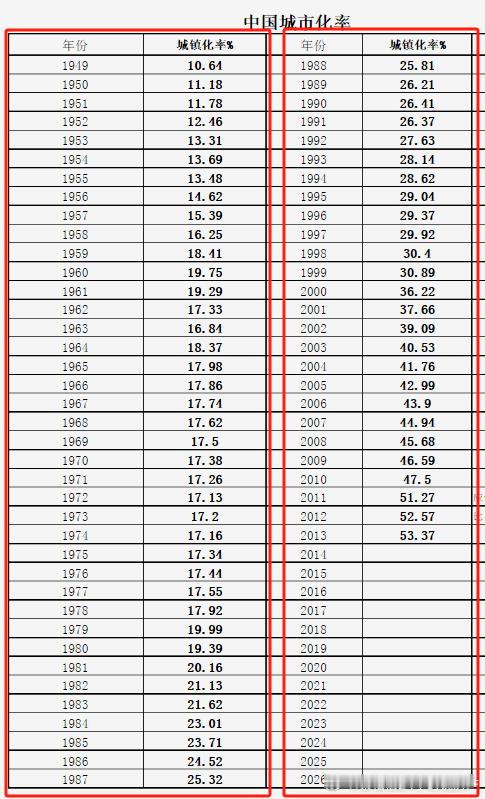

答案是:用于不从事农业生产的人口了,1976年我国的城市化率是17%,大约有1.6亿人口。那这些人口是富裕人口吗?也不富裕!

因为他们生产的工业品是卖给财富积累很少的农民和他们自己,因为农民和城市居民都没有大的购买能力,所以从事工业的生产的人也赚不到多的钱,因此也不会富裕。所以城市居民也不富裕。

那为什么不多种点粮食,让生产队和合作社在上交粮食后,每家每户还有多余的口粮?

答案是:没有高科技培育的优良高产品种,也没有化肥,再加上集体劳动,积极性也出现了问题,所以产量提不高,因此农民产不了多的粮食,也积累不到财富。说白了就是生产力落后。

那从事工业生产的1.6亿人,为什么不多生产点工业品,免费让自己用,和送给从事农业生产的人口呢?这样做大家不就都富足了吗?

答案是:首先按当时的农业生产力,7.8亿农民生产出来的粮食,留下自己要吃的,剩下的只够养活1.6亿城市人口,所以这7.8亿的农村人口不能动,如果这些人口中,有一部分人进城脱离农业生产,那么生产的粮食就会减少,这样会导致全国性饥荒。所以粮食的产量决定了城市人口的数量,因此从事工商业生产的人口只能是1.6亿。所以这限制了工商业的规模。

其次,这1.6亿城市人口和农业人口一样,生产力也有限,不是你想生产多少就能生产多少的,当时不可能生产出非常多的工业品来免费提供给农民。原因依然是科技力量不足、生产力不足,管理也是原因,80年代西方的血汗工厂和先进的技术来到沿海后生产力马上就提起来了。然后有高科技含量的工业又可以支持农业,农民有化肥和高产粮种后,也马上开始有了财富积累,万元户出现了。