在医疗这片广袤又复杂的江湖里,有个说法像一阵怪风,时不时地吹起来,搅得人心头泛起层层涟漪——“吃财政饭的医疗科研院所、吃行政拨款的科研教学机构,吃科研立项基金的专家和院所,医疗学术造诣就应当比临床一线的吃市场饭的医生水平要高!”这话听起来,好似给医疗界的水平高低定下了一个铁律,可这铁律真就那么牢不可破吗?咱今儿个就好好唠唠这事儿。

财政“饭碗”的光环与隐忧

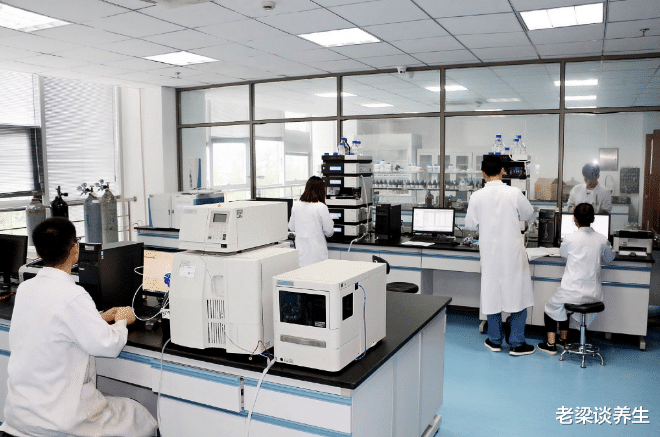

先说说那些吃财政饭的医疗科研院所。它们就像被朝廷供养着的“御医堂”,有着稳定的资金支持,不用为柴米油盐发愁,可以一门心思扑在科研上。这些院所里,汇聚了一大批高学历、高水平的科研人才,他们坐在宽敞明亮的实验室里,摆弄着各种先进的仪器设备,研究着医学领域的前沿问题。从基因编辑到干细胞治疗,从新型药物的研发到疾病的发病机制探索,每一个项目都像是医疗界的“秘密武器”,承载着人类对抗疾病的无限希望。

有数据显示,近年来,国家在医疗科研方面的投入逐年增加,仅某一年度,对重点医疗科研院所的财政拨款就高达数十亿元。这些资金为科研提供了坚实的物质基础,使得科研人员能够开展大规模、高水平的实验研究。在一些重大疾病的防治研究上,财政支持的科研院所确实取得了不少令人瞩目的成果。比如,在抗击某类传染病的战役中,某科研院所迅速研发出了有效的检测试剂和治疗方法,为控制疫情的蔓延立下了汗马功劳。

然而,这财政“饭碗”也有它的隐忧。就像被圈养在笼子里的金丝雀,虽然衣食无忧,但却可能失去了在野外生存的能力。一些科研院所过于依赖财政拨款,缺乏市场竞争的压力,导致科研成果转化率不高。有些研究项目虽然看起来高大上,但却与临床实际需求脱节,就像建造了一座华丽的空中楼阁,中看不中用。据统计,部分科研院所的科研成果转化率不足30%,大量的科研成果被束之高阁,无法真正造福患者。

行政拨款下的科研教学机构:理论与现实的碰撞

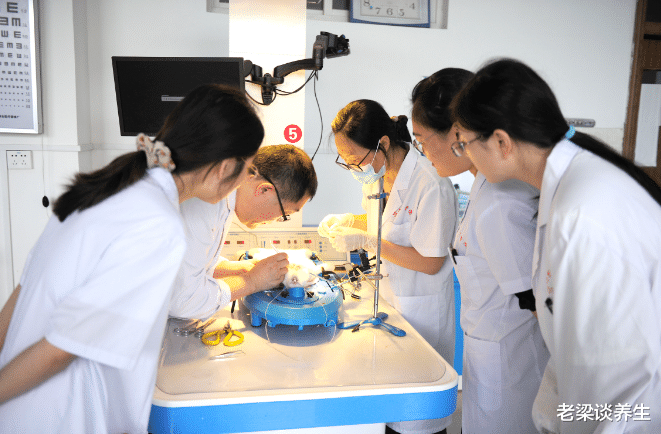

再看看那些吃行政拨款的科研教学机构。它们就像是医疗界的“学府”,承担着培养医学人才和开展科研教学的双重任务。在这里,教授们站在讲台上,口若悬河地传授着医学知识,学生们则像海绵一样,拼命地吸收着这些知识的养分。科研教学机构有着丰富的教学资源和科研平台,能够为学生和科研人员提供良好的学习和研究环境。

以某知名医学院校为例,每年都会招收大量的医学专业学生,同时承担着多项国家级科研课题。该校的教授们在医学领域有着深厚的学术造诣,发表了大量的高水平科研论文。然而,理论和实践之间往往存在着一条鸿沟。有些教授虽然在课堂上讲得头头是道,但在临床实践中却显得有些力不从心。就像一位纸上谈兵的将军,虽然能够制定出完美的战略计划,但却无法在战场上指挥若定。

曾经有一个真实的例子,某科研教学机构的一位教授在研究某种疾病的治疗方法时,在实验室里取得了非常理想的结果。然而,当他将这种方法应用到临床患者身上时,却发现效果并不尽如人意。这是因为实验室的环境和临床实际情况存在着很大的差异,实验室里的细胞和动物模型无法完全模拟人体的复杂生理环境。这就好比在温室里培育的花朵,虽然长得娇艳欲滴,但却无法在狂风暴雨中生存。

科研立项基金:机遇与挑战并存

还有那些吃科研立项基金的专家和院所。科研立项基金就像是医疗科研领域的“启动资金”,为科研人员提供了开展研究的初始动力。有了这笔资金,专家们可以购买先进的实验设备,聘请优秀的科研助手,开展大规模的临床试验。在一些重大科研项目中,科研立项基金发挥了至关重要的作用。

比如,某专家团队获得了国家科研立项基金的支持,开展了一项关于新型抗癌药物的研究。经过多年的努力,他们终于研发出了一种具有显著疗效的抗癌药物,为癌症患者带来了新的希望。然而,科研立项基金也并非是万能的。在申请科研立项基金的过程中,存在着激烈的竞争。一些专家为了获得资金支持,不惜夸大研究项目的预期效果,导致一些科研项目在实施过程中出现了问题。而且,科研立项基金的使用也存在着一定的监管难度,有些资金可能被挪作他用,无法真正用于科研研究。

临床一线“市场饭”医生:实战中的英雄

与上述这些吃“公家饭”的机构和专家相比,临床一线的吃市场饭的医生就像是战场上的勇士。他们每天都要面对各种各样的患者,从普通的感冒发烧到危及生命的重大疾病,每一个患者都是对他们医术和医德的考验。在临床一线,医生们没有先进的实验设备,没有充足的科研资金,但他们有着丰富的临床经验和敏锐的洞察力。

有一位基层医生,他在一家小诊所里工作了几十年。虽然没有高深的学术头衔,也没有参与过什么重大的科研项目,但他却凭借着自己的临床经验,治愈了无数患者。有一次,一位患者被其他医院诊断为不治之症,抱着最后一丝希望来到了他的诊所。这位医生通过仔细的诊断和个性化的治疗方案,竟然将患者从死亡线上拉了回来。这就是临床一线医生的魅力,他们在实战中不断积累经验,用自己的医术和爱心为患者排忧解难。

据统计,临床一线医生每天平均要接诊数十名患者,他们的工作强度之大是常人难以想象的。而且,他们还要不断学习和更新自己的知识,以适应不断变化的医疗环境。在这个过程中,他们逐渐形成了自己独特的诊疗风格和方法,这些宝贵的经验是任何科研成果都无法替代的。

打破迷思:医术高低无关“饭碗”

其实,医疗学术造诣的高低并不能简单地用“饭碗”来衡量。无论是吃财政饭的科研院所,还是吃行政拨款的科研教学机构,亦或是吃科研立项基金的专家和院所,以及临床一线的吃市场饭的医生,他们都在医疗领域发挥着各自重要的作用。

科研院所和科研教学机构为医学的发展提供了理论支持和技术创新,他们的研究成果为临床治疗提供了新的思路和方法。而临床一线的医生则是将这些理论和技术应用到实际中的执行者,他们的临床经验和实践能力是医学发展的重要基石。

就像一场精彩的交响乐演出,科研院所和科研教学机构是乐团的作曲家和指挥家,他们创作出了美妙的乐章;而临床一线的医生则是乐团的演奏家,他们用自己精湛的技艺将乐章演绎得淋漓尽致。只有两者相互配合、相互促进,才能演奏出医疗领域的华美乐章。

所以,我们不能再被“吃财政饭的医疗科研院所、吃行政拨款的科研教学机构,吃科研立项基金的专家和院所,医疗学术造诣就应当比临床一线的吃市场饭的医生水平要高”这种迷思所束缚。让我们以更加客观、公正的态度看待医疗界的每一位从业者,尊重他们的劳动和贡献,共同推动医疗事业的发展,为人类的健康福祉而努力。

作者简介:梁世杰 中医高年资主治医师,本科学历,从事中医临床工作24年,积累了较丰富的临床经验。师从首都医科大学附属北京中医院肝病科主任医师、著名老中医陈勇,侍诊多载,深得器重,尽得真传!擅用“商汤经方分类疗法”、专病专方结合“焦树德学术思想”“关幼波十纲辨证”学术思想治疗疑难杂症为特色。现任北京树德堂中医研究院研究员,北京中医药薪火传承新3+3工程—焦树德门人(陈勇)传承工作站研究员,国际易联易学与养生专委会常务理事,中国中医药研究促进会焦树德学术传承专业委员会委员,中国药文化研究会中医药慢病防治分会首批癌症领域入库专家。荣获2020年中国中医药研究促进会仲景医学分会举办的第八届医圣仲景南阳论坛“经方名医”荣誉称号。2023年首届京津冀“扁鹊杯”燕赵医学研究主题征文优秀奖获得者。事迹入选《当代科学家》杂志、《中华英才》杂志。