本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

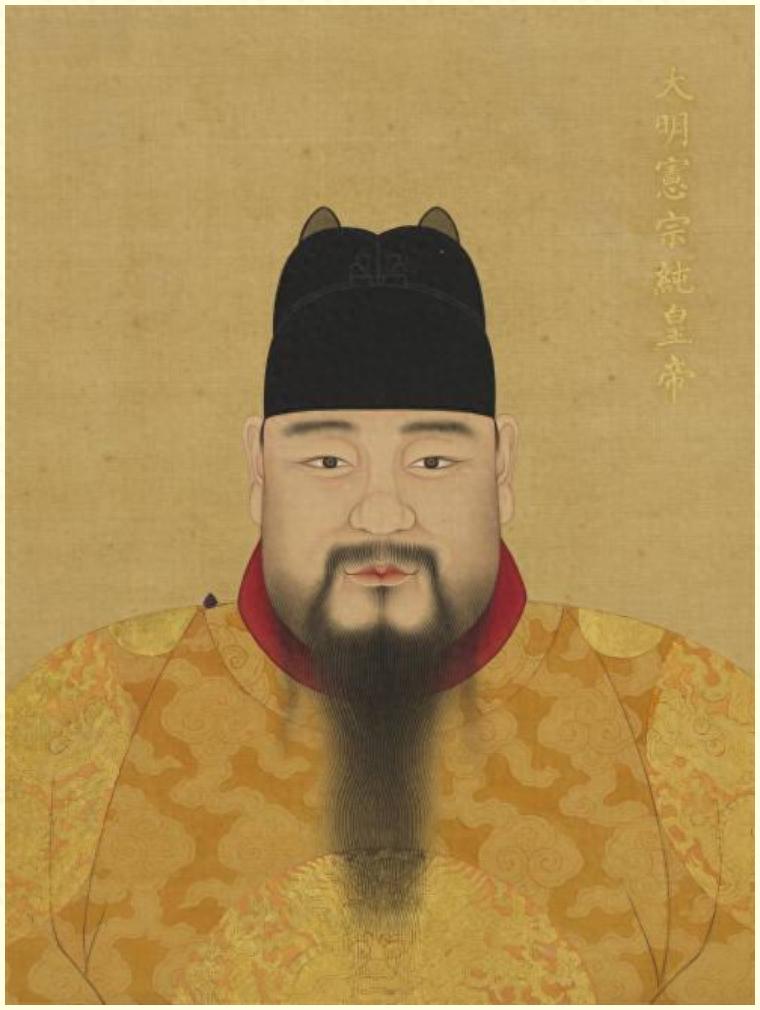

(明宪宗 朱见深)

成化十三年,朱见深设置了西厂。

西厂,在西城灵济宫往前走的一个灰厂里,推测应该是烧制石灰的工厂,废弃之后,变成了西厂的办公室。

我们知道明朝的特务组织,是明朝政治的一大特点。

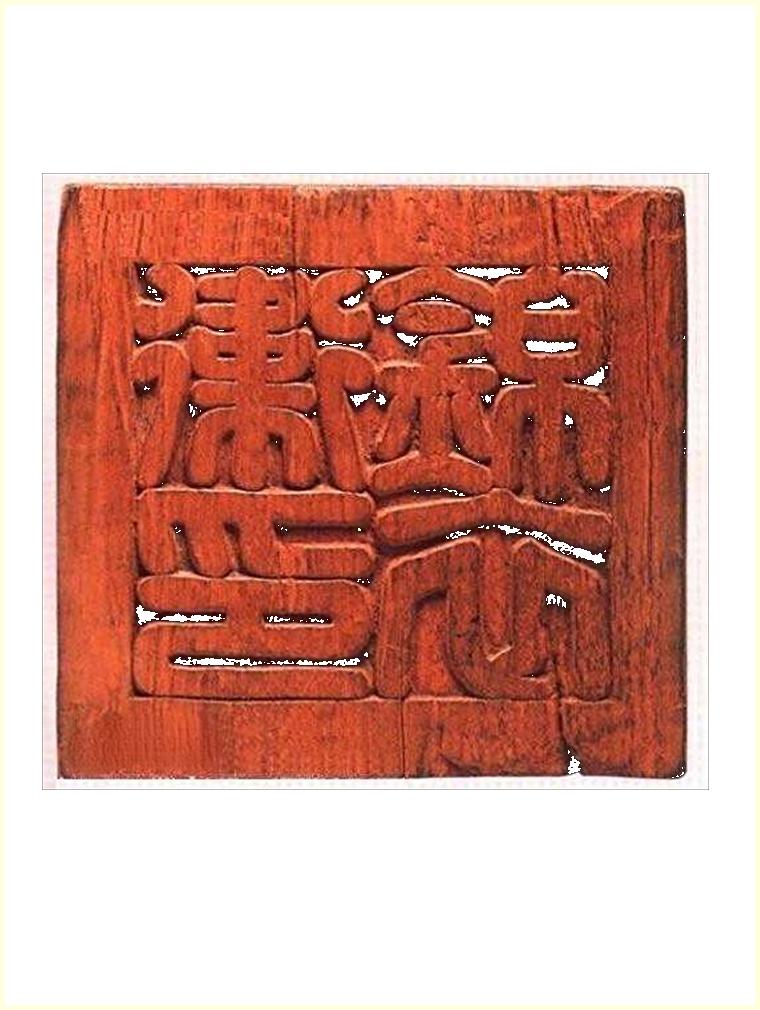

明太祖朱元璋设置了锦衣卫,这个锦衣卫啊,权力大的惊人,是一点也不夸张。

他们最原始的工作,是皇帝的保镖和仪仗队伍,所以我们能在很多明代有关皇帝的绘画中看到他们的身影。

这是皇帝的门面,也是保卫皇帝的最后一道防线。

除此之外,他们还是秘密特务,平时没事就负责探听京城乃至全国范围内的大小一切事情。

哪个官员昨天晚上喝酒发牢骚了,哪位武将偷偷收礼了,民间有什么流言蜚语,他们都知道,随时随时汇报给皇帝。

您说锦衣卫监视人能监视到什么程度,明初有个大臣叫做宋濂,大文学家嘛,有天晚上他在家里请客吃饭,第二天早上,上朝的时候,朱元璋就问他,说你晚上吃的什么啊,宋濂一一作答,朱元璋很满意,说你没有骗我,是如实作答的。

哎,就连你晚上吃的什么饭,也可以给你调查的一清二楚。

锦衣卫不仅可以搜集情报,他们还有凌驾于明朝法律之上的执法权,因为这种执法权是皇帝赋予的,所以他们基本想干什么就干什么,老百姓就不说了,就是朝廷大臣,王公贵族,说把你抓起来,就把你抓起来,说拷打你一顿,就拷打你一顿,不必经过任何单位或者个人的同意。

他们还有自己的监狱和法庭,提供一套龙服务,先调查你,然后逮捕你,之后审问你,最后审判你,丝滑流畅,堪称一绝。

锦衣卫已经很厉害了,但是还有比锦衣卫更厉害的,那就是东厂。

东厂,是明成祖朱棣设立的,东厂的职能和锦衣卫是一样的,但是权力比锦衣卫还要大,我们可以理解为锦衣卫也要受他的官制,并且东厂比较特殊的一点,就是东厂的领导,一把手,是宦官担任的,这就算是开启了宦官干政的先河。

那朱见深建立的这个西厂,比锦衣卫和东厂还厉害,权力比这两个单位还大,西厂的人数编制更是东厂的一倍以上,西厂的第一任首领太监大家也很熟悉,就是汪直。

自从西厂建立之后,可以说是接连兴起大狱,这个汪直可不是一般人,冗长繁杂的史料作者就不说了,作者给大家做个总结,那就是西厂在汪直的带领下,为了业绩,为了升官,汪直接连办了不少大案要案,办案速度飞快,办案效率极高,办案规模巨大,全国上下,平民百姓也好,朝廷官员也好,西厂那是打击了个遍。

有一个细节值得注意,就是西厂办的这些案子中,有些时候竟然把布政使都给抓走了。

明朝的地方布政使,可是二品大员啊,西厂说抓就抓,说办就办,文官颜面扫地,他们当然不干,于是内阁的几个大学士联名上书,要求朱见深把西厂给撤了。

朱见深玩了一手非常神奇的操作,他先是把西厂给撤了,然后把这些上书的大臣都罢免了,最后又把西厂给恢复了。

先让步安抚,再清除反对者,最后再恢复西厂,要不说人家能当皇帝呢,这以退为进的手段玩的太高了。

(锦衣卫 印)

明宪宗创办西厂,很大程度上影响了明朝的政治走向,因为后来者都会有样学样,而且这会陷入一个死循环,锦衣卫的权力大,所以弄出个东厂来制约锦衣卫,东厂的权力大,又弄出个西厂来制约东厂,到后来正德年间,西厂的权力又过大了,干脆又搞出个内行厂来,一时间锦衣卫东厂西厂内行厂四大特务机构肆虐大明,天下骚乱,您想想如此高压的政治生态,明朝能往一个好的方向发展吗?

除了西厂之外,朱见深还执行了一个很特殊的操作。

在天顺八年二月,那时候朱见深才即位不到一个月,他就亲自下了一道诏书,授予一个叫做姚旺的人为文思院副使。

文思院副使,起源于宋代,文思院,是一个宫廷手工制造机构,里边全是工匠,技工,副使是这个部门的二把手,这个官职啊,没有权力可言,品阶更是最低,只有从九品。

按理说,皇帝给姚旺这么一个微不足道的官职没什么大不了的,但是这个举动,意义深远。

姚旺在获得这个官职之前,他就是一个工匠,现在他从工匠变成了官僚,而且没有经过科举制度的选拔,属于是皇帝直接提拔上来的。

那么很明显,这违反了国家正常选拔人才的流程,并且朱见深开了这个头之后,这种行为只会越来越多,越来越严重。

官爵本为天下公器,是授予有道德有能力的人的,但是现在皇帝把官爵当成了自己任意支配的东西,只要皇帝愿意,他想用谁就用谁,想授予什么官职就授予什么官职,今天的姚旺是个工匠他可以做官,明天呢?明天画师,和尚,道士就都可以做官,这其中可能还有不识字的人。

可以想象一下,在原本就存在严重缺陷的封建帝制时代,一个原本是由读书人来治理的国家,突然混进了许多背景不同,没有经过训练而不懂得文书典章的人,那这样怎么开展工作?

而且,既得皇帝佞信,就说明这些人大部分都是善于逢迎的溜须拍马之辈,他们有些可能都不是皇帝给安排的官职,而是他们巴结到了皇帝的亲信宦官,甚至是后宫的嫔妃,然后这些人收钱办事,向皇帝推荐,皇帝才进行了直接任命。

那这么一来,就又给了很多小人可乘之机,给了他们卖官鬻爵的机会。

这些人可以借着皇帝的名义,大肆售卖官职,中饱私囊,这不是作者危言耸听,一个叫做梁芳的宦官,经他手安排的官员,就有数千人之多。

古人云:铢铢而称之,至石必差,寸寸而度之,至丈必过。

谁能说,明朝的衰败,不是因为一个又一个,这样的小小细节呢?

(设立皇庄)

把选拔官员的制度破坏之后,朱见深还设立了皇庄。

皇庄,顾名思义就是皇帝的庄园,延伸一点,就是皇帝会把一些土地收归自己所有,变成自己的私产。

这种情况,在永乐年间就有,但是很偶然,不普遍,到朱见深时期,已经成了风气。

这些落入个人(皇帝)的土地都是从哪里来的?很小一部分是没收有罪之臣的财产中的一部分,而大部分原本是国有土地和以各种非正当方式侵占百姓得来的。

朱见深自己设立皇庄之后,上行下效,全国各地的王爷,外戚,功臣也纷纷效仿,和皇帝一样,也开始设立自己的私家庄园。

举个例子,四川成都博物馆,展出过一个明代蜀王宫的模型,光看这个模型,都已经很震撼了,就可以想象当年的蜀王宫占地广大,是多么的辉煌壮丽了。

有明一代,四川地区百分之七十以上的土地都掌握在了蜀王一系的皇族手里,这还只不过是一个藩王而已,大明天下,皇族成千上万,他们都像朱见深这样设立皇庄,霸占民田,又会导致多少百姓无地可种呢?

何况这些皇庄,王庄,它们有一个巨大的特权,那就是不需要向国家交税,这就意味着,天下的土地和财富越来越多的集中到了私人的手里,而国家的税源却不断萎缩,这种行为等于是在和整个王朝争夺财富。

皇庄也不是霸占了就不管了,还是要耕种,要管理的,但是皇庄的管理制度非常之落后,几乎和农奴制度差不多了,在皇庄里耕种的农民,和普通的农民是不一样的,他们地位很低,学名叫做“佃仆”。

佃仆付出和普通农民一样的劳动力,但得到的却只有固定的少的可怜的酬劳而没有资格享受土地的收获,这个身份还是世袭的,一旦沦为佃仆,就等于子子孙孙都被捆绑在这片土地上,不能脱离,命运极为悲惨。

我们不能说,朱见深是一个昏君,因为他缓和过社会矛盾,安抚过荆襄流民,处理过京营和马政,还曾讨平建州,也就是人们常说的成化犁廷,在他执政时期,明朝处于一个稳步发展的过程,大体上还是太平无事的。

如果仅凭这一篇文章,我们就彻底的否定朱见深,那肯定是不可取的,作者写这篇文章的目的也不在此,作者想说的是,往往是一些容易被我们忽视的事件,它在帝国的肌体中滋生,并最终将其拖向深渊,导致了系统性的溃败。

一个封建政权的灭亡,决不是简单的皇帝没有听忠臣的话,听了奸臣的话,而是其赖以生存的根本制度与结构,出现了严重的问题。

孟子有云:

得天下有道,得其民,斯得天下矣。

得其民有道,得其心,斯得民矣。

政治是复杂的,经济,文化,社会,环境,这都是复杂的,但道理是简单的。

可就如某位导演曾经在电影中出现的台词一样——

“为什么懂得那么多的道理,却依旧过不好这一生?”

参考资料:

《明史·卷一十三》

《大明宪宗纯皇帝实录·卷二》

张晓娟.明中后期北边卫所武职纳级研究.内蒙古大学,2021

云多洁.明宪宗治国理念及实践研究.内蒙古科技大学包头师范学院,2025

张婧.明代两京的道观、道士与宫廷礼乐研究.海南师范大学,2024

![崇祯上来第一步就错了,魏忠贤杀早了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/8536461287084776300.jpg?id=0)