战国中期,赵国地处四战之地,屡败于齐、秦等强国。赵武灵王即位后,发现传统战车笨重迟缓,而北方胡人骑兵灵活机动。他毅然提出:“今吾将胡服骑射以教百姓。”

这一决定遭到群臣强烈反对。公子成直言:“中国者,聪明睿智之所居也,万物财用之所聚也,圣贤之所教也。奈何袭远方之服,变古之教?”

反对声音背后,是深厚的文化优越感与路径依赖。中原诸侯视胡人为蛮夷,认为学习胡人服饰是文明倒退。

赵武灵王亲自拜访公子成,耐心说服:“夫服者,所以便用也;礼者,所以便事也。圣人观乡而顺宜,因事而制礼,所以利其民而厚其国也。”

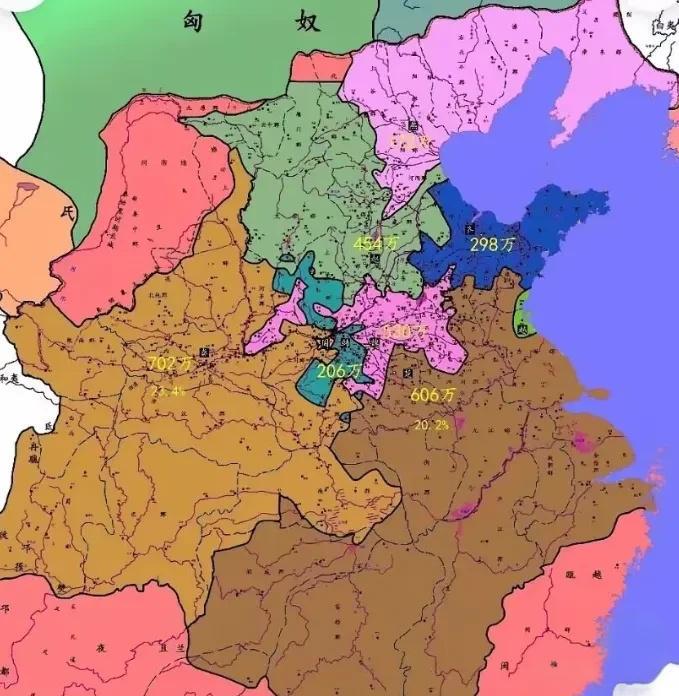

他进一步指出赵国处境:“今吾国东有河、薄洛之水,与齐、中山同之;南有漳、滏之口,与魏分之。而无强兵之救,是亡社稷也。”

胡服改革后,赵国建立专业化骑兵部队。窄袖短衣取代宽袍大袖,便于骑射;靴子替代履屐,利于马背作战。

这一变革带来立竿见影的效果。赵国先后攻灭中山国,大败林胡、楼烦等游牧民族,“北至燕、代,西至云中、九原”,领土扩张近一倍。

更关键的是,赵国从此拥有对抗游牧民族的骑兵优势。司马迁在《史记·赵世家》中记载:“而招骑射焉,北破林胡、楼烦,筑长城自代并阴山下至高阙为塞。”

胡服骑射不仅是军事改革,更引发系列制度创新。赵武灵王打破贵族垄断军功的传统,平民可通过骑射才能获得晋升。

这一变革冲击了世卿世禄制度,为后来商鞅变法提供借鉴。赵国率先建立以军功授爵的激励机制,极大提升军队战斗力。

更重要的是,改革打破华夷之辨的思想禁锢。赵武灵王提出:“苟可以利其民,不一其用;果可以便其事,不同其礼。”这种实用主义思想,成为战国变法运动的精神先导。

颇具悲剧色彩的是,赵武灵王晚年因继承人问题引发内乱,被围困沙丘宫三月饿死。但他开创的军事改革成果延续下来,使赵国成为战国后期唯一能与秦国抗衡的强国。

赵武灵王的改革智慧体现在三个方面:首先是问题导向,直面赵国生存危机;其次是渐进策略,先说服贵族再推行全国;最重要的是文化突破,打破华夷之辨的思想束缚。

胡服骑射的故事,它告诉我们:真正的创新往往源于放下身段学习对手。赵国的强大不是因为它坚持中原正统,而是它敢于向被视为“蛮夷”的胡人学习。

在这个变革加速的时代,我们更需要赵武灵王式的智慧:既要坚守核心价值,也要勇于突破形式束缚;既要尊重传统,也要敢于向竞争对手学习。

赵武灵王的改革提醒我们:在这个充满竞争的世界里,真正的强大不是固守传统,而是保持开放与适应能力。

也许,我们都应该问自己:在我们的领域中,哪些是需要坚守的“礼”,哪些是可以变革的“服”?如何在不失根本的前提下,保持与时俱进的活力?这或许是胡服骑射留给后人最珍贵的思考。