在战国四公子中,齐国的孟尝君田文无疑是最复杂、最具争议的一位。

他既以“鸡鸣狗盗”的传奇闻名于世,又以“刻薄寡恩”的评价格外鲜明。

太史公司马迁亲临薛地,见其故邑“暴桀子弟”众多,不禁感叹“孟尝君招致天下任侠奸人入薛中”,言语间颇有不齿。

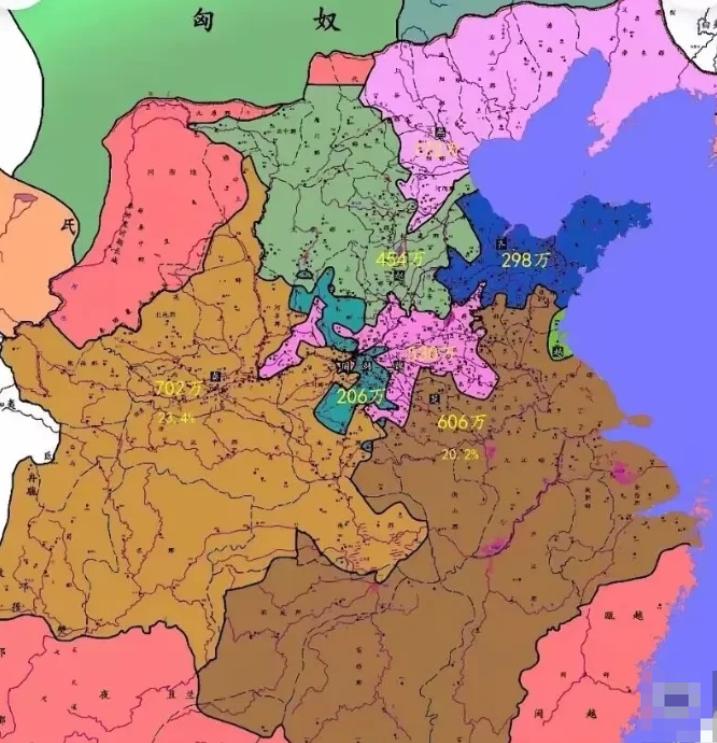

然而,正是这位毁誉参半的人物,在波谲云诡的战国晚期纵横捭阖,先后担任齐、秦、魏三国宰相,门下食客三千,成为当时最具影响力的政治人物之一。

他的人生轨迹,为我们提供了一个理解权力与人性的绝佳范本。

孟尝君最为后人称道的,是其真正不拘一格的用人智慧。

公元前299年,孟尝君入秦为相,不久遭囚禁,命悬一线。此时,他门下两位原本不起眼的食客发挥了关键作用:

一位装作狗,潜入秦宫库房偷出狐白裘;另一位学鸡叫,骗开函谷关城门。这就是流传千古的“鸡鸣狗盗”典故。

深层解读:

孟尝君的用人哲学超前于他的时代。他明白一个朴素的道理:人才的价值是相对的,关键在于放在合适的位置。在太平盛世,鸡鸣狗盗之徒或许无足轻重;但在生死关头,他们的技能却能发挥决定性作用。

现代启示:

在当今的团队建设中,追求“完美人才”往往是一种奢望。

真正的管理智慧在于发现每个人的独特价值,让看似普通甚至有所欠缺的成员,也能在特定情境下发光发热。

一个优秀的领导者,不应只关注员工的短板,而要善于发掘并利用他们的特殊才能。

如果说“鸡鸣狗盗”体现了孟尝君的急智,那么“冯谖焚券”则展现了他的远见。

门客冯谖主动请缨到薛地收债,却“矫命以债赐诸民”,一把火烧光了所有债券。起初,孟尝君大为不满。

然而,当他后来失势归薛时,“未至百里,民扶老携幼,迎君道中”。这时他才恍然大悟,冯谖为他买的“义”已经得到了回报。

深层解读:

这一事件揭示了孟尝君另一个重要特质:虽然看重眼前利益,但能够听从专业意见,接受长线投资。

他或许最初不理解冯谖的做法,但一旦事实证明正确,他能够立即调整认知。

现代启示:

在商业决策中,短期利益与长期价值往往需要权衡。孟尝君的故事提醒我们,真正的战略家要敢于进行前瞻性布局,即使这意味着牺牲部分眼前利益。同时,领导者要具备承认判断失误的胸襟,及时调整战略方向。

孟尝君最受诟病的,是他鲜明的实用主义倾向。

他任秦相时致力于秦齐友好,被囚逃回齐国后却立即策划伐秦;他在齐国权倾朝野,因与齐湣王不和就转而仕魏,并联合诸侯大破齐军,几乎导致齐国灭亡。

深层解读:

在孟尝君的价值排序中,个人和家族的利益永远高于国家大义。这种行为在道德上固然值得商榷,但在战国那个“邦无定交、土无定主”的时代,却体现了一种极其现实的生存智慧。

现代启示:

现代职场中,我们同样面临忠诚与利益的抉择。孟尝君的案例给我们的启示是:在任何组织中,都需要在个人发展与组织忠诚之间找到平衡点。完全无视道德约束的极端利己主义固然不可取,但毫无原则的愚忠同样不明智。

四、养士的本质:人才库与影响力投资孟尝君养士三千,开创了战国养士之风。然而与信陵君不同,他的养士更多是工具性的。

他对待门客分为三等,按能力给予不同待遇;他记恨嘲笑他的门客,必报之而后快;当他从齐国相位上退下时,“诸客皆去”,唯有冯谖留下。这些细节都表明,他与门客之间更多是一种利益交换关系。

深层解读:

孟尝君将养士视为一种政治投资和影响力建设。这些门客既是他的智囊团,也是他的宣传队,更是他在各国的关系网。这种大规模的人才储备,使他在国际政治上始终保持着相当的议价能力。

现代启示:

在现代社会,人脉网络的重要性不言而喻。孟尝君的故事告诉我们:有意识地建立和维护自己的专业网络,是在任何领域取得成功的关键因素。但同时也要注意,纯粹基于利益的关系往往难以持久,真正牢固的网络需要价值认同和情感连接的支撑。

孟尝君死后,诸子争立,齐魏共灭薛地,孟尝君绝嗣无后。这一结局颇具讽刺意味——他一生为个人和家族利益奔波,最终却落得家族覆灭的下场。

然而,我们评价历史人物,不应简单地以道德评判掩盖其智慧价值。孟尝君的用人之道、战略眼光和政治手腕,至今仍值得我们深入研究。

对当代的三大启示:

1. 人才观的革命:真正的人才是多维度的,特殊情境下,非主流人才可能发挥关键作用。

2. 战略思维的重要性:要有能力在短期利益与长期价值之间做出明智权衡。

3. 生存与道德的平衡:在复杂环境中生存,需要在原则性与灵活性之间找到恰当的平衡点。

孟尝君田文,这位战国时代的复杂人物,用他传奇的一生告诉我们:

纯粹的理想主义难以生存,极端的现实主义终将反噬,唯有在智慧与道德之间找到那个微妙的平衡点,才能在纷繁复杂的世界中立于不败之地。

他的成功经验与失败教训,共同构成了这份跨越两千年的智慧遗产,等待着我们在各自的人生舞台上,续写新的篇章。