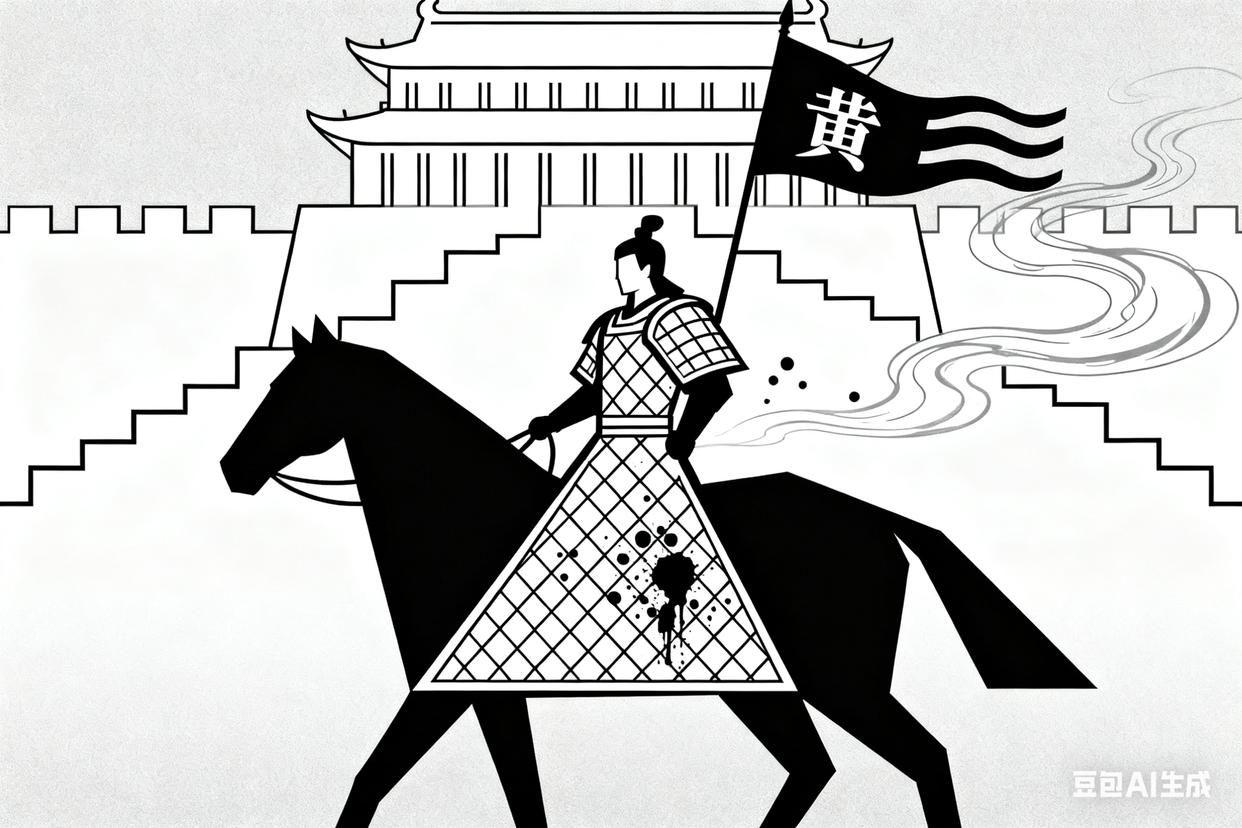

火光舔舐着朱雀门的铜钉。广明元年(880年)冬,长安的寒风裹着硝烟,卷过天街的青石板。黄巢勒马立于门楼下,鎏金铠甲上溅着斑驳的血渍,身后是潮水般涌入的起义军,红旗上“黄”字在浓烟中猎猎作响,像一团烧透乱世的火焰。他抬眼望向宫城方向,太极殿的琉璃瓦在火光中泛着冷光——那曾是他科举落第时仰望的“天阙”,如今,终于被他麾下的“黄金甲”踏在脚下。

黄巢的一生,是晚唐民生疾苦酿成的惊雷,是寒门愤懑撞碎腐朽的悲歌。他出身曹州冤句(今山东菏泽)盐商之家,自幼熟读经史,却屡试不第——晚唐的科举,早已沦为门阀子弟的“进阶梯”,寒门士子纵有满腹才学,也难登仕途。落第那年,他站在长安城外的菊花丛中,写下“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的诗句,字里行间,是对权贵的愤懑,更是对乱世的呐喊。彼时的大唐,早已不复贞观、开元的盛景:藩镇割据,节度使拥兵自重,连年内战;宦官专权,操纵废立,朝堂乌烟瘴气;加之关东连年蝗灾,颗粒无收,百姓“父子相食,白骨遍野”,而官府仍催逼赋税,民不聊生。《新唐书·黄巢传》载:“乾符中,仍岁饥,盗兴河南。”乾符二年(875年),王仙芝在长垣起义,黄巢即刻响应,聚数千盐丁与饥民,从曹州起兵,踏上“伐唐”之路。起义军的征程,与晚唐的地理命脉紧密交织:他们先破沂州,再攻郓州,过淮河时,百姓争相归附,队伍从数千人扩至数万;渡长江后,克潭州(今湖南长沙),下江陵,一路向西,直逼唐王朝的“门户”——潼关。潼关扼守关中平原东大门,南依秦岭,北临黄河,素有“一夫当关,万夫莫开”之称,唐军在此布下十万重兵,妄图凭险死守。可此时的唐军,早已腐朽不堪,士兵多是临时招募的流民,毫无斗志;而黄巢的起义军,多是饱经苦难的百姓,“为生存而战”的信念让他们锐不可当。乾符六年(880年)十二月,起义军从侧面绕开潼关正面防线,攀越秦岭支脉,从禁谷突袭唐军后路,潼关守军瞬间崩溃,长安门户洞开。

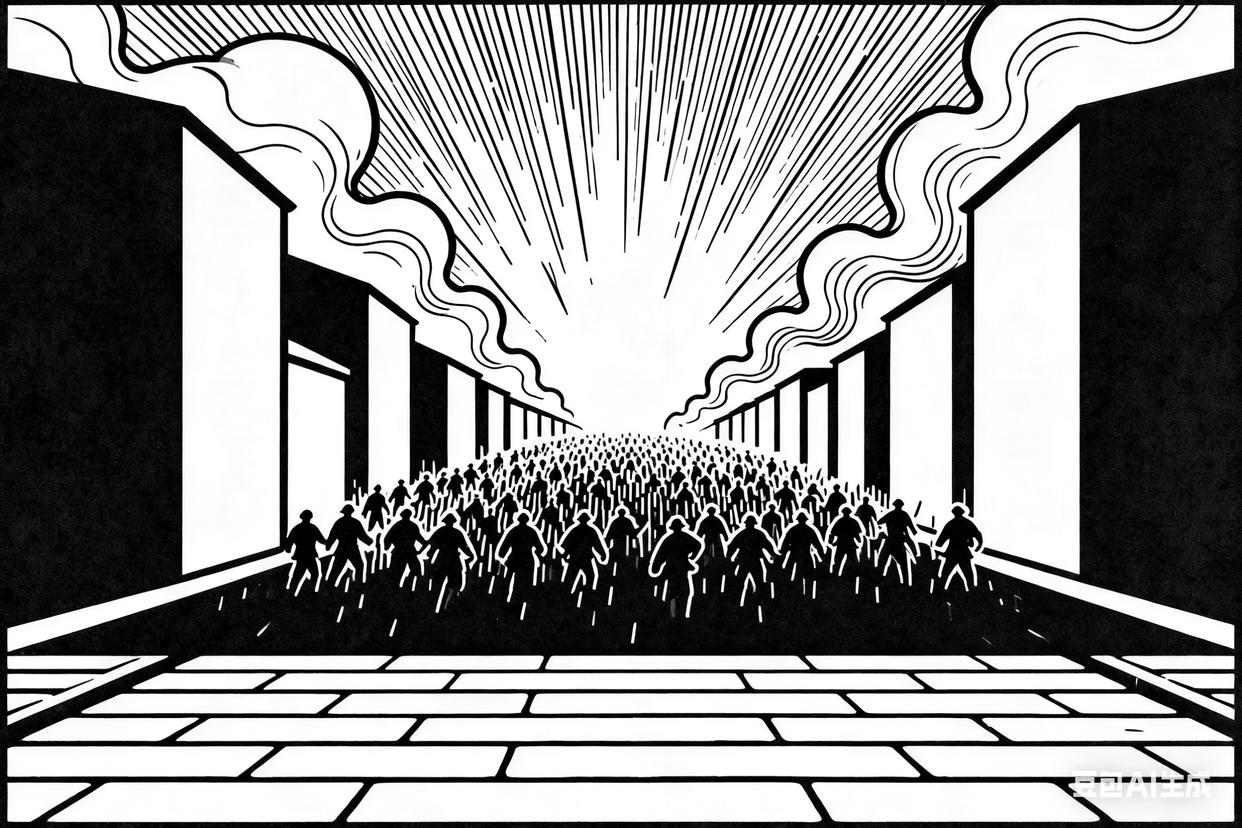

破长安那日,百姓夹道相迎,尚让(黄巢麾下将领)在街头高呼:“黄王起兵,本为百姓,非如李氏不爱汝曹,汝曹但安居无恐。”(《新唐书·黄巢传》)黄巢入居大明宫,建国号“大齐”,年号“金统”,下令诛杀唐朝宗室与贪官污吏,没收豪门财富赈济贫民——初入长安的他,确实践行了“为百姓”的誓言。可乱世的权力,终究容易腐蚀人心:后期的起义军,在长安城内劫掠百姓,与唐军的拉锯战更让长安沦为废墟;黄巢本人也渐失初心,沉迷帝位,最终在唐军与沙陀兵的联合围剿下,被迫退出长安,转战山东,中和四年(884年),在泰山狼虎谷兵败自刎,结束了这场历时十年的起义。黄巢起义虽以失败告终,却如一把巨斧,劈开了晚唐腐朽的根基——它沉重打击了唐王朝的统治,让藩镇割据愈发不可控,最终加速了唐朝的灭亡;更以血的教训,写下“民为邦本,本固邦宁”的千古真理:当百姓无路可走时,再坚固的城池、再精锐的军队,也挡不住“为生存而战”的洪流。

千年后的今天,当我们回望黄巢“金甲破长安”的往事,看到的不仅是一场农民起义的兴衰,更是一面照见“民生”与“国运”的镜子。在民族复兴的征程上,我们始终铭记:黄巢起义的悲剧,源于唐王朝对民生的漠视;而当代中国的发展,根基在于“以人民为中心”的理念——从脱贫攻坚战的全面胜利,到乡村振兴战略的深入推进;从社会保障体系的不断完善,到共同富裕目标的坚定追求,我们所做的一切,都是为了不让“百姓流离、饿殍遍野”的历史重演,都是为了让每个中国人都能共享发展的成果。黄巢的金甲早已锈蚀在历史的尘埃里,长安的战火也早已熄灭,但那场起义留下的警示,却穿越千年,仍在回响。它提醒我们:任何时代,都不能忽视民生的温度;任何国家,都不能背离“为民”的初心。唯有始终把百姓放在心中最高位置,才能凝聚起磅礴的力量,让民族复兴的航船,在历史的长河中稳稳前行。

![司马懿要是死前说这种话的话,手下人应该会怀疑他是诈死,边上埋伏了刀斧手。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9431401115458828965.jpg?id=0)

![刘邦是真的让人恍如隔世,横跨周、秦、汉三代…[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9581645491576250413.jpg?id=0)

![想封侯拜相的都会跟霍去病的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/14041821814151802788.jpg?id=0)