在现代交通网络中,隧道是连接地理阻隔的“血管”,更是技术创新的“试验场”。从穿越大山到下穿文物,从应对高瓦斯到破解浅埋难题,中国工程师正以“逢山开路”的勇气与“精准绣花”的智慧,打造着兼具工程价值与人文温度的超级隧道。本文将带你走进两座代表性工程——京张高铁新八达岭隧道与渝昆高铁马鞍山隧道,解码它们背后的“硬核密码”。

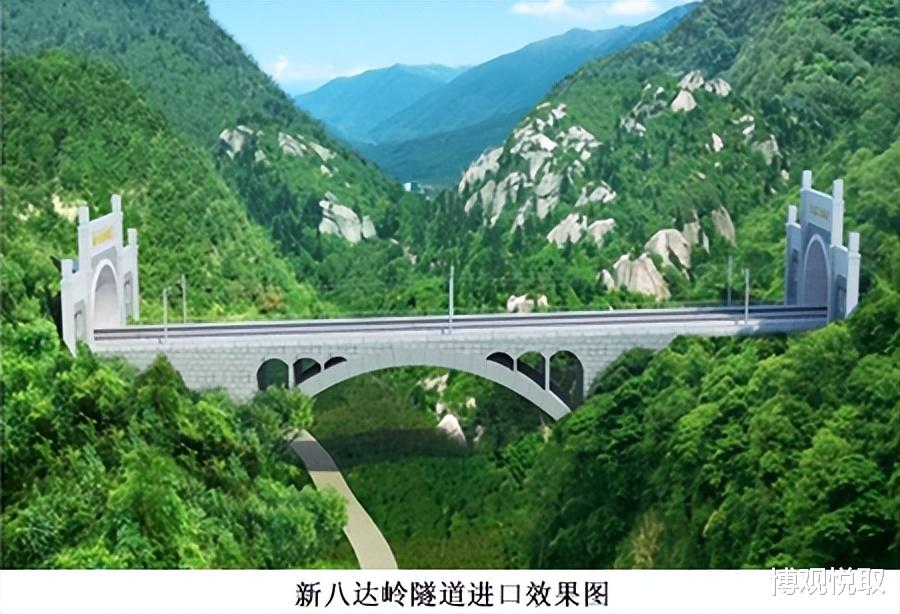

如果说老京张铁路的八达岭隧道是中国自主修建铁路的“起点”(1907年开工,全长1091米),那么京张高铁新八达岭隧道则是“再出发”的里程碑。这座全长12.01公里的单洞双线隧道,不仅是京张高铁正线最长隧道,更因“两次下穿八达岭长城、一次并行水关长城、浅埋下穿百年老京张铁路青龙桥车站”的特殊路径,成为“最具文化分量”的超级工程。

新八达岭隧道穿越军都山中低山区,地形起伏大,最大埋深432米,最小埋深仅4米(下穿青龙桥车站段)。地质条件复杂:断裂构造发育,洞身穿越两条断层;八达岭侵入岩体岩脉密集;地下水丰富,正常涌水量达1.89万立方米/天,最大涌水量超5.6万立方米/天。更棘手的是,隧道需“无惊扰”穿越世界文化遗产核心区——地表沉降必须控制在“零误差”,否则可能损伤千年长城的根基。

为破解难题,建设者们亮出“组合拳”:精准爆破技术——采用电子雷管微损伤控制爆破,将爆破震速严格限制在安全阈值内,实现对文物的“零干扰”。智能施工管理——通过BIM技术、人车定位系统与智能交通指挥平台,实现多作业面协同,提升施工效率。车站设计革命——隧道内嵌套的八达岭长城站,创下多项“国内之最”——地下建筑面积3.98万平方米(相当于7个足球场),轨面埋深102米,旅客提升高度62米;车站包含78个洞室、88种断面形式,是国内最复杂的暗挖洞群车站。

2019年12月,随着京张高铁通车,新八达岭隧道不仅成为冬奥会的重要交通保障,更以“工程与文化共生”的范例,为世界遗产地交通建设提供了“中国方案”。

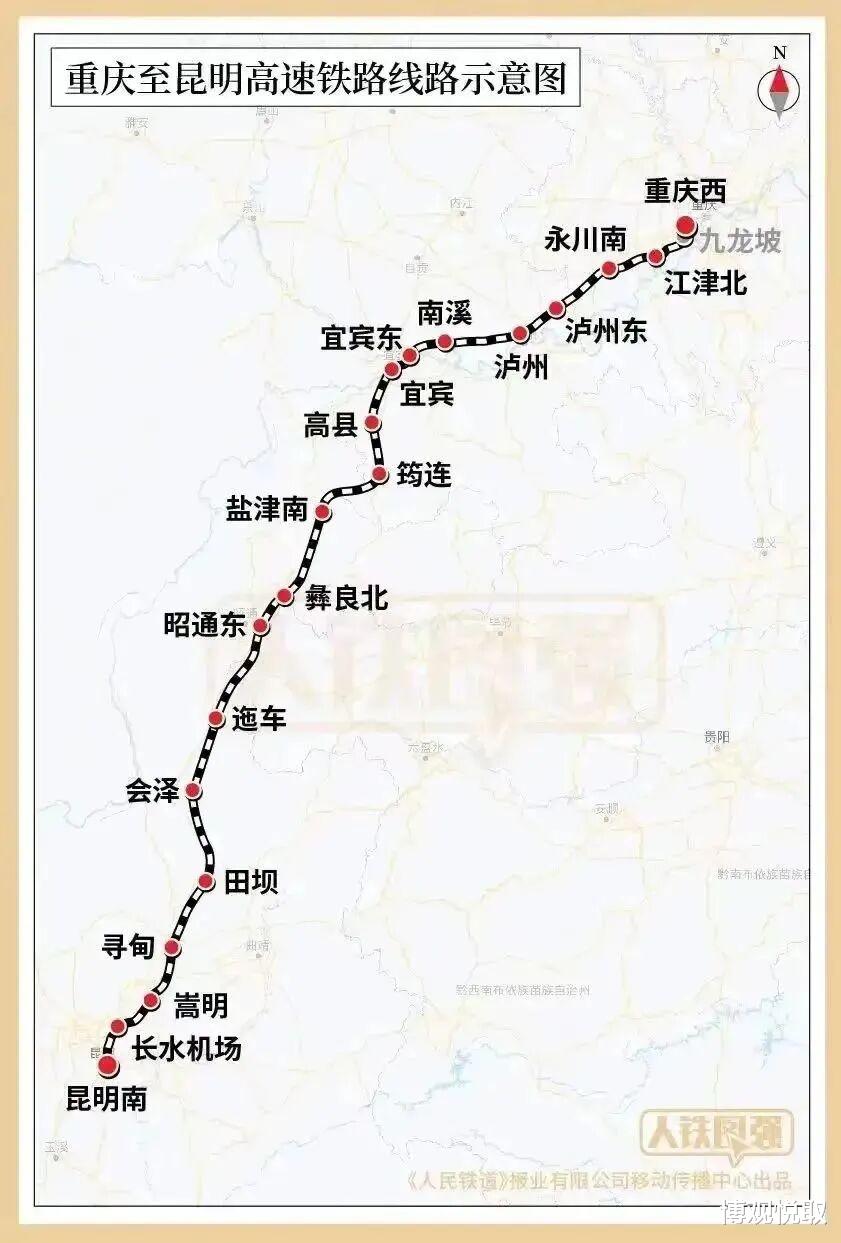

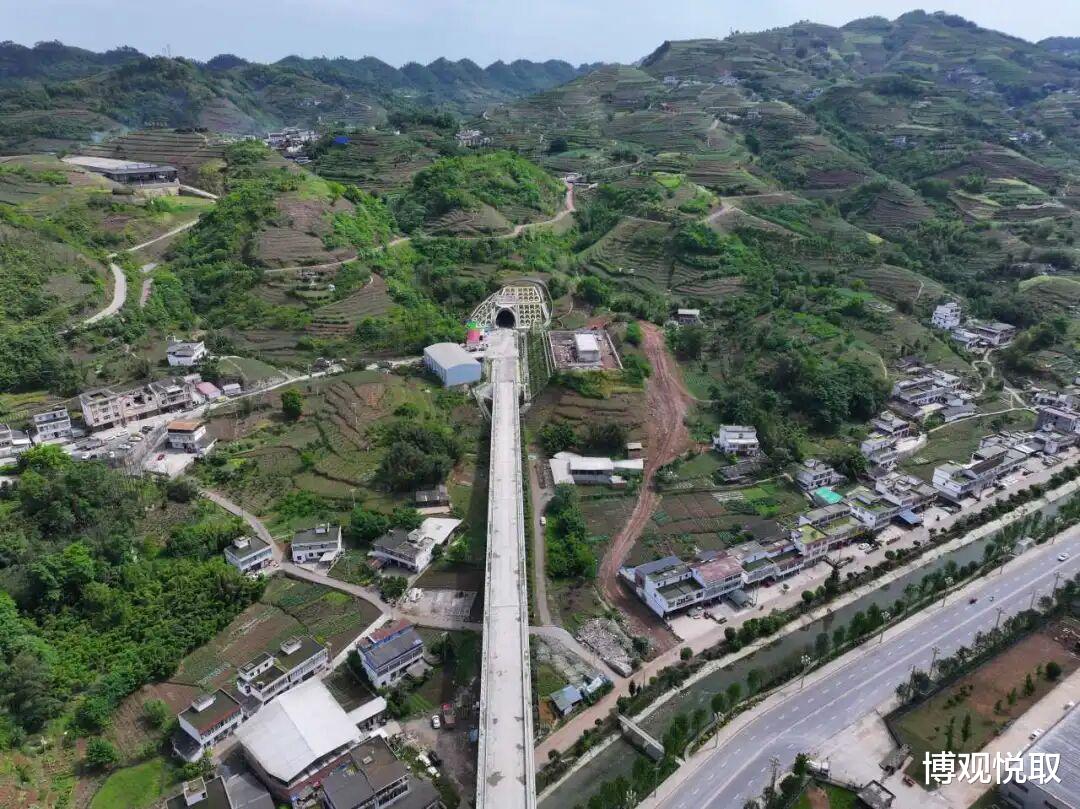

二、马鞍山隧道:在高瓦斯与复杂地层中“破岩前行”如果说新八达岭隧道是“文化与工程的对话”,那么渝昆高铁马鞍山隧道则是“地质与技术的博弈”。作为渝昆高铁川渝段的控制性工程,这座全长4471米的单洞双线隧道(设计时速350公里),因穿越高瓦斯地层与多套复杂岩性,被定义为“高风险隧道”。

隧道洞身依次穿越三叠系砂岩夹泥岩、二叠系泥岩夹砂岩(局部含煤层)、二叠系玄武岩三大地层,更横跨筠连鼻状背斜、赶场坡向斜及洛阳沟断层,地质构造之复杂堪称“地质博物馆”。其中,斜井与横洞工区属高瓦斯区段,施工中需同时防范瓦斯泄漏与岩爆风险;全隧单面上坡(坡度3.0‰至6.95‰)的设计,也对通风、排水与物料运输提出更高要求。

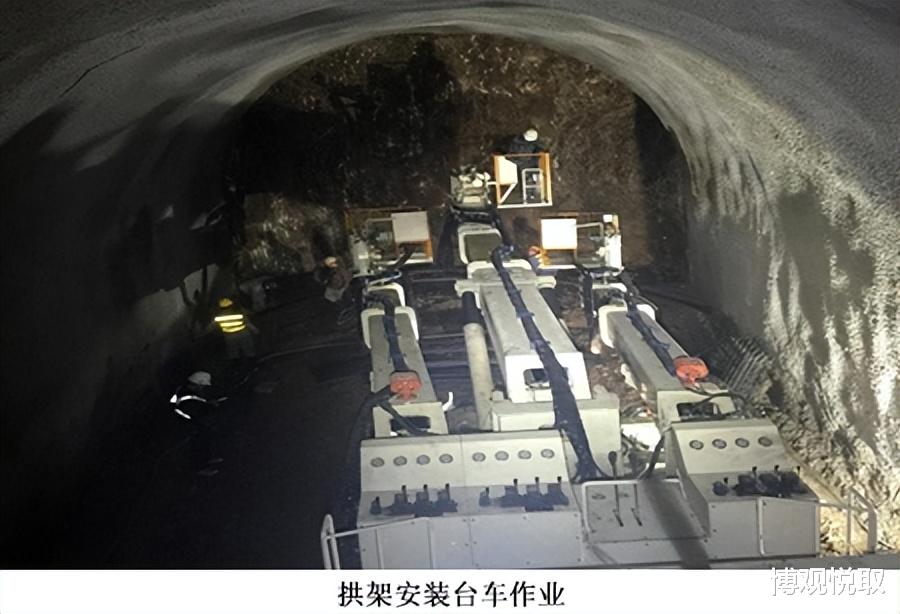

面对挑战,建设者以“工装革命”破局:先进设备赋能——超前地质预报钻机精准探测前方围岩,湿喷机械手提升支护效率,自行式仰拱滑模栈桥实现仰拱施工连续作业,防水板自动铺设台车保障防水层质量。工艺创新增效——针对高瓦斯风险,采用“1横洞+1斜井”辅助坑道方案,将隧道划分为3个工区,通过分区管理降低风险;结合隧道三维扫描技术,实时监测围岩变形,动态调整施工参数。

未来,这条连接重庆与昆明的高铁大通道,将通过马鞍山隧道穿越川滇交界的崇山峻岭,成为西南地区经济发展的“加速带”。

新八达岭隧道与马鞍山隧道,虽因地理区位、功能定位不同而各具特色,却共同诠释着中国隧道工程的核心竞争力——既有应对复杂地质的“硬技术”,也有守护文化遗产的“软温度”;既有装备升级的“中国智造”,也有工艺创新的“中国方案”。从京张线到渝昆线,从百年老隧到新超级工程,中国隧道建设正以技术为笔,在大地上书写着更壮阔的交通篇章。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

一文了解国家重点铁路工程:蒙华铁路上的那些超级桥梁工程

中国超级隧道工程:青藏铁路风火山隧道、襄渝铁路新大巴山隧道

藏在山体里的“超级隧道”:一文了解太行山隧道、乌鞘岭隧道

火车站,城市的立体名片:一文了解上海和沈阳的那些地标高铁站

从雄安露珠到丰台新章:解码中国高铁车站的建设密码与人文脉络

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络\国家铁路局

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容