印度通过“出口”人口,“反向殖民”全世界

打开全球人口统计数据,有个数字特别扎眼:现在全世界每 5 个人里,就有 1 个是印度人,印度总人口早已突破 14 亿,还在以每年千万级的速度增长。

更值得关注的是,印度人似乎天生带着 “走出去” 的基因 —— 从加拿大的街头到美国硅谷的写字楼,从英国的议会到东南亚的工厂,到处都能看到印度人的身影。

有人说 “世界正在悄悄印度化”,这不是指肤色或语言的改变,而是印度人用独特的生存方式,在全球化浪潮中占据了越来越多的位置。

首先得明确一个概念:“印度人海外打工” 不是零散的 “出国谋生”,而是成规模、成体系的 “全球流动”。

最典型的是加拿大,印度裔人口已经突破 500 万,占加拿大总人口的 12%,相当于每 8 个加拿大人里就有 1 个印度裔,而且每年还会新增几十万印度移民 —— 这些人里,既有靠技术移民的工程师、医生,也有靠留学留下的年轻人,甚至还有举家搬迁的普通劳动者。

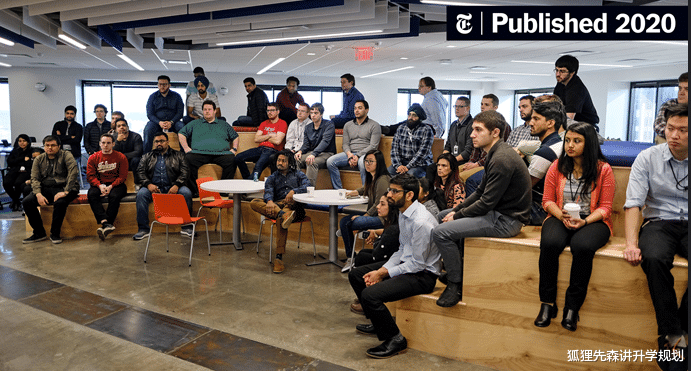

美国更不用说,硅谷是印度裔的 “大本营”:谷歌、微软、Adobe 等科技公司的 CEO 里,印度裔占了近三分之一;在半导体、软件研发领域,印度裔工程师的比例超过 40%。

英国也一样,近年来印度裔政客越来越多,甚至有人进入内阁核心岗位;伦敦的医疗系统里,印度裔医生和护士占比超过 25%,成了支撑当地医疗的重要力量。

不光是发达国家,东南亚、中东也有大量印度人:东南亚的纺织厂、电子厂里,印度籍管理人员很常见;中东的建筑工地上,印度劳工占比能达到 60% 以上。

这种 “全球撒网” 的打工模式,让印度人成了全球化时代最活跃的群体之一,也让 “印度面孔” 成了很多国家的常见风景。

很多人好奇,印度本土也在发展,为什么还有这么多人愿意背井离乡去海外?

核心原因有两个:一是 “本土压力推着走”,二是 “海外门槛拦不住”。

先说说本土压力。

印度虽然人口多,但就业市场一直 “僧多粥少”:每年新增劳动力超过 1000 万,可优质岗位(比如工程师、医生、白领)只有几十万,普通劳动者要么挤在低薪的传统行业,要么面临失业。

尤其是年轻人,为了找一份 “能养家、有前景” 的工作,不得不把目光投向海外 —— 毕竟发达国家的技术岗位薪资,可能是印度本土的 5-10 倍,就算是普通体力工作,收入也比在印度高不少。

再说说 “容易出去” 的优势。

首先是语言关:印度把英语定为官方语言,虽然口音有特点,但基本能满足工作和生活需求,这让印度人去欧美、东南亚等英语通用地区时,比非英语国家的人少了一道障碍。

其次是 “抱团文化”:海外印度社区特别团结,老移民会主动帮新移民找工作、适应环境,甚至会推荐同乡进入自己的公司 —— 这种 “老带新、亲带亲” 的模式,让新移民能快速立足,形成了 “滚雪球” 效应。

还有教育优势:印度重视基础教育,尤其是数理化领域,很多印度学生在中学阶段就打下了扎实的理科基础,这让他们在申请海外高校、应聘科技岗位时特别有竞争力。

比如美国高校的工科研究生里,印度裔占比超过 30%,毕业后很容易进入硅谷企业工作。

其实印度人能在海外立足,核心不是 “天赋过人”,而是他们的教育模式和成长环境,培养了 “适应全球化” 的能力。

首先是 “语言能力”:印度把英语作为官方语言,这让印度学生在学术交流、职场竞争中少走了很多弯路。

其次是 “实用主义教育”:印度的高等教育特别注重 “就业导向”,比如印度理工学院(IIT)的课程设置,会紧跟行业需求,甚至会邀请企业高管参与制定教学计划 —— 这种 “学有用的知识” 的理念,让印度学生毕业后能快速适应职场,不用经历 “从学校到企业” 的痛苦转型。

最后是 “抗挫折能力”:印度的升学和就业竞争特别激烈,比如印度理工学院的录取率不到 1%,比哈佛还低,这种 “千军万马过独木桥” 的经历,让印度人养成了 “不轻易放弃” 的心态 —— 到了海外,就算遇到职场歧视、文化差异,也能咬牙坚持,慢慢找到自己的位置。

“世界印度化” 是全球化时代人口流动、文化交流的正常结果。

就像历史上中国人下南洋、欧洲人移民美洲一样,印度人的海外发展,本质上是 “人往高处走” 的本能,也是不同文化相互碰撞、相互融合的过程。

未来的世界,不会是 “单一文化主导”,而是 “多元文化共存”。印度人也好,中国人也好,其他国家的人也好,最终都会在全球化的浪潮中,找到属于自己的位置,共同推动世界的发展。

但不同文明的冲突,是摆在眼前的难题,毕竟当你看到熟悉的街区住满外国人时,心里难免害怕。

全国300+所高校(校企合作)情况统计表